-

-

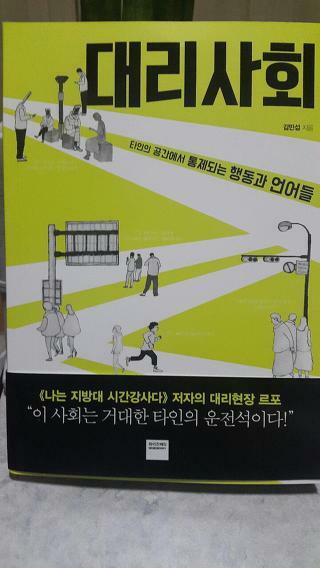

대리사회 - 타인의 공간에서 통제되는 행동과 언어들

김민섭 지음 / 와이즈베리 / 2016년 11월

평점 :

비정규직, 파견직, 계약직, 외주, 아르바이트까지 단어는 달라도 의미는 하나다.

본인 대신 책무를 이행할 누군가를 싼값에 그 자리에 세우는 것.

정규직을 대신할 비정규직, 비정규직을 대신할 외주자 또는 아르바이트를 세워놓는 식이다.

단 몇 푼의 돈으로 나의 의무와 책임을 이토록 쉽게 일임할 수 있는 나라가 또 있을까.

결국 주체자는 존재하지 않는다. 일이 생겨도 그 누구도 책임지지 않고 '내 소관이 아니다'라는 말만 되뇌일 뿐이다.

이처럼 대한민국은 '대리'가 일상이다.

인문학자 김민섭은 이러한 오늘날 사회적 현상을 '대리사회'라 명명한다.

<나는 지방대 시간강사다>로 대학의 불합리성을 고발한 저자 김민섭은

이제 대학이라는 제한된 틀에서 빠져나와 '길 위의 인문학자'로 바로선다.

이 책은 그 거리에서 지은 첫 책이다.

시간강사와 맥도날드 야간 아르바이트를 병행하며 가족의 생계를 책임지던 그는

이제 글쓰기와 대리기사로 직업을 전향해 새로운 벌이를 시작한다.

그리고 대리기사를 수행하며 겪은 많은 사건들을

오늘날 사회와 결합시켜 이해하기 위해 이 글을 써내려갔다.

책에서 살펴볼 수 있는 대리기사의 일과는 마치 신문을 읽는 것처럼 생생하게 전달된다.

그리고 그 모습에서 우리는 자연스레 사회의 한 단면을 읽게 된다.

남의 운전석에서 그가 바라본 현실은 적나라했다.

카카오톡으로 이루어진 계약 관계는 단번에 갑과 을을 지정해낸다.

갑은 돈이라는 재화를 지불했다는 이유만으로 그의 노동력뿐 아니라 영혼까지 좌지우지하려 든다.

반면에 을은 갑 대신 앉은 자리의 등받이 의자 하나도 자신의 몸에 맞게 끌어당기지 못하는 신세로 전락한다.

어디서 많이 본 장면이다.

노동자를 막대하는 사장, 그 사장 앞에서 아무 말 못하고 당하는 노동자는 어디에나 있었다.

그가 보았을 때 이 사회는 '거대한 타인의 운전석'이었다.

누군가의 욕망에 의해 움직이면서도 감히 거부할 수 없다.

부당한 대우를 받아도, 없는 사람 취급을 당해도 함부로 항의할 수 없다.

그럼에도 동시에 그는 그곳에서 희망을 발견했다.

길이 외지니 꼭 마을버스 타고 내려가시라며 2,000원을 건네주던 손님부터,

"우리 함께 힘내요"라고 응원해주던 동갑내기 손님,

새내기 대리기사를 알아봐주고 몇 가지 팁을 알려주던 동료 대리기사들까지

저자는 자신을 '사람'으로 대해주는 그들에게서

이 사회의 견고한 시스템에 작은 균열을 일으킬 방법을 발견한다.

우리가 서로를 알아봐줄 때, 서로의 곤란을 함께 보완해나갈 때

비로소 불합리함으로 견고한 사회에 균열을 만들어낼 수 있다.