-

-

유럽 도자기 여행 : 북유럽 편 ㅣ 유럽 도자기 여행

조용준 지음 / 도도(도서출판) / 2015년 4월

평점 :

세계 각지를 다니며 풍경을 담고 이국에서의 느낌을 담은 책들은 이제 차고 넘칠 정도로 많아졌다.

차별화 된 책을 찾기도 어려울 뿐더러, 차별화 된 책을 찾았다 하더라도 금방 또 비슷한 책이 쏟아지듯 나오니 피로감마저 드는게 사실이다. 그래서 이제 여행기는 자계서 다음으로 안 보는 책이 되었다.

그런데, 이번 여행기는 좀 다르다.

발길 닿는대로 바람 부는대로가 아닌, 뭔가 목적이 있는 테마 여행기라서 호기심이 일었다.

도자기라니..

'이런 여행기도 있구나' 싶어 펴 든 책은 기대 이상이었다.

도자기에(사실은 살림에 필요한 그룻에 국한 되지만) 관심이 있었던 건 아니지만, 이것도 나이 탓인지 이뿐 그릇들이 눈에 들어오고 손으로 만져보게 되더라는 것이다. 투박한 것은 투박한대로 매끄러운 것은 매끄러운 대로 그릇이 가진 질감과 느낌이 좋아 살까말까 망설이는 경우가 늘었다. 감각이 높아졌거나 취향이 바뀐 게 아니라 좀 외로워서 그런거라고 생각했다. 마음 얹어 놓을 무언가가 있어야 한다면 그릇만큼 제 격인 것이 또 있을까? 싶어졌으니.

네덜란드 '델프트 블루'에서 시작된 이야기는 '로열 마큄'으로 이어지다 '끝없이 투명한 블루, 로열 코펜하겐'으로 맺는다.

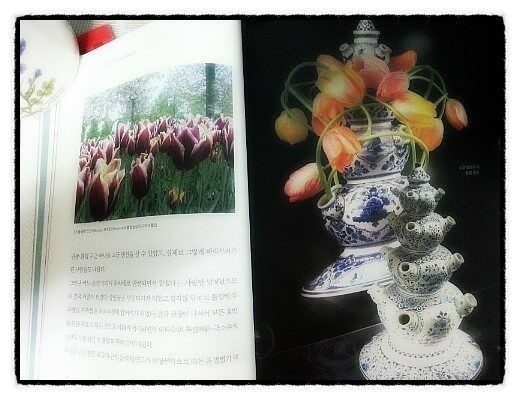

델프드 블루는 어딘가 우리에게도 익숙한 분위기의 도자기들이었는데 중국의 청화백자를 모방에서 시작된 것임을 책을 통해 알 수 있었다. 델프트 블로와 연관된 튤립 이야기도 재미있었는데 집 한 채 값에 버금가는 튤립 구근값과 그 튤립 꽃을 장식하기 위해 만들 화병들은 예술이 어떻게 시대와 함께 발전해 가는지를 알게 해 주는 한 예였다.

튤립을 꽂는 화병들을 보면 마치 향로처럼 보이는 것을 비롯해 도기로 만든 나막신이나 풍차 모양의 것들이 가장 흔했다고 하는데 귀하신 몸이었던 튤립에 대한 허영심을 채워주는 사치품이 예술품으로 남을 수 있다는 것도 역사가 주는 재미였다.

협업으로 명성을 유지한 로열 마큄에서 로열 코펜하겐으로 넘어와서 보는 도자기는 처음부터 왕실이나 궁정 고위직을 위한 선물이나 기념품, 외교용 증정품 등의 용도로 제작되었던 도자기 답게 그 디테일과 아름다움이 도자기의 극치를 보여 주었다.

무얼 담든 무엇에 쓰건 이 투명한 코발트 블루의 색감과 도자기가 가지는 우아함은 빛을 발할 수 밖에 없을 것이다.

덴마크의 스칸디나비안 디자인은 우리나라에서도 인기를 끌고 있는 '일룸스 볼리후스'엣 볼 수 있듯 단순함과 실용성을 내세운 디자인이다. 덴마크의 도자기는 네덜란드의 고풍스러움이나 동양적 취향을 느낄 수 없지만 단순하고 절제된 미에서 느껴지는 '단순한 것이 왜 아름다운 것인지를 잘 보여준다.

무수한 모조품을 양산해 낸 '블랙은 블루다'라인도 어찌나 깔끔하고 이뿐지 민들레 홀씨가 홀연히 날아올 듯도 하고 푸른 눈송이가 쏟아져 백색 접시 내려 앉은 듯한 착각마저들었다.

스웨덴으로 건너와 보는 스티크 린드베리의 작품들은 스웨덴에서도 '국민 디자이너'로 불리고 있다고 해는데 베르소 시리즈는 우리나라에서도 그 모사품을 흔히 볼 수있다. 아카시아 잎 줄기를 연상시키는 푸른 잎들의 디자인이라고 하면 금방 떠올릴 수있을 것이다.

단순히 나뭇잎들을 쭉 늘어 놓고 반복하기만 했는데 어쩌면 이리도 정겹고 친숙해서 늘 곁에 두고 싶은지 이해할 수 없다. (P.324)

작가의 말을 인용하지 않더라도 문외한이 나도 그런 생각이 드니 국민 디자이너라고 칭할 만 하다.

핀란드로 넘어와서는 책의 처음엔 언급한 일본 영화 [카모메 식당]에서 나온 아라비아 핀란드의'24h 아베크' 플레이트에 대한 이야기 부터 시작된다. (아직 이 영화를 보지 못했는데 이 책을 읽고 나니 영화를 꼭 보고 싶어졌다. )눈이 많은 나라여서 그런지 동화적이고 크리스마스 분위기를 담은 플레이트가 많이 보인다.

마지막 러시아에서 보는 예카테리나 궁전에서 보이는 델프트 타일이나 성당을 뒤덮은 모자이크 프레스코는 눈을 압도 당하게 했지만 화려한 도자기 보다는 피겨린에 더 눈이 많이갔다. (아, 대한민국 이라는 제목의 결연한 의지를 담은 입매가 돋보이는 조선 선비의 피겨린도 있어 눈이 번쩍 띄였다.) 러시아의 여제들과 신을 형상화한 피겨린, 일반 백성들의 형상과 소품들로 쓰인 피겨린을 보면서 격동의 역사를 이겨 낸 여제들이 도자기에 위로를 얻고자 했던 그 마음을 이해 할 수 있을 듯 싶었다.

블루 코발트 라인의교차와 도금라인이 엇갈리는 그물 무늬 '코발트 넷'은 러시아 도자기의 보고라 할 만 했지만, 러시아에 와서는 어쩐지 도자기보다 소품이었다. 러시아 하면 떠오르는 마트료시카가 자꾸 눈에 밟히고...^^

600 페이지가 넘는 방대한 분량의 책이지만 작가가 직접 쓰고 찍은 사진 덕에 책의 두께가 전혀 부담스럽지 않은 책이었다.

화려한 도자기 그림으로 이어지는 책을 넘기다 보면 군데군데 눈에 띄이는 도자기에 관련된 역사와 인물 이야기에 빠져들고 시대 상황과 도자기에 담긴 일화들을 읽다보면 책이 얇게 느껴지기도 했다.

책 어디를 펴도 이야기가 가득하고 이렇듯 다양하고 우아한 북유럽의 도자기를 한 눈에 감상 할 수 있어 타 여행기와 차별화 된다. 테마를 가지고 여행하는 작가의 자세도 좋았고 방대한 자료를 참고해 책을 썼은 노고와 예술품을 보는 안목과 지루할 틈 없는 구성에도 높은 점수를 주고 싶었다.

동 유럽편이 먼저 나왔는데 읽질 못했으니 동 유럽편도 마저 구입해야 겠다는 다짐을 하게 한다.

북 유럽 디자인에 관심이 급속히 높아지고 있는 우리나라에 길잡이가 되기를 희망한다고 적은 작가의 후기가 소박하고 겸손해서 내가 밍구스러워진다.