-

-

현판 기행 - 고개를 들면 역사가 보인다

김봉규 글.사진 / 담앤북스 / 2014년 7월

평점 :

품절

누가 빌딩을 세웠다고 하면 그 높이와 규모, 외관의 치장이나 땅값의 시세가 어떨지 관심은 많지만 빌딩 이름을 적은 현판이 어디에 붙었는지 무슨 뜻을 가졌는지 어떤 서체로 적었는지 눈여겨 보는 사람은 별로 없다.

빌딩 주인도 빌딩 올리는데 돈을 너무 많이 쓴 탓인지 빌딩 이름을 적은 현판을 폼나고 멋지게 건 건물을 잘 보지 못했다. 어디서나 볼 수 있는 글씨체로 현란한 네온사인을 입힌 건물의 이름만 휘황한, 없는 자를 주눅들게 하고 가진자를 우쭐하게 하는 간판만 봐왔다. (안에 숨겨 두어 못 봤을 수도 있다.)

하지만, 옛날 건물들은 어딜 가나 '내가 나'라는 정체성을 각인시켜 줄 현판이 떡 하니 붙어 있다. 지금의 마천루와 규모와 덩치로는 비교가 되지 않지만 꼿꼿하고 기품있는 위풍당당함이 현판에서 느껴진다. 지금의 빌딩 경비원이 할 역할을 현판이 대신 하는 듯한 느낌을 받기도 해 현판을 마주 하는 순간, 옷깃을 여미게 하는 경건함이 있다.

하지만, 대부분의 현판들이 한자로 되어 있어 읽기도 어줍잖은 한자 실력으로 현판을 읽기도 어렵지만 어느 시대 누가 쓴 현판인지 알 길은 더욱 없어 답답할 때가 많았다. 현판마다 쓴 사람이 다르니 서체도 다르고 풍기는 이미지도 다를뿐 아니라 현판을 내건 의미와 숨은 이야기도 있을 터인데 달리 알아 볼 생각없이 궁금만 해 왔다.

[현판기행]은 우리나라의 대표적인 현판들에 대한 대부분의 사람들이 느꼈을 궁금증을 풀어주고 있다. 어느 시대 누가 썼으면 어떤 뜻을 가지고 있고 서체의 종류와 현판이 걸린 건물에 담긴 숨겨진 이야기들을 들려준다.

전국의 고택과 정자, 서원, 누각, 고찰등의 다양한 현판을 다루었을 뿐 아니라 중국의 현판도 다루어 현판을 이해하고 새롭게 인식하는 좋은 기회였다.

어떤 이야기는 많이 알려져 알고 있는 이야기가 있기도 하나 대부분 새롭고 뜻밖의 이야기가 많고 같은 건물에 걸린 같은 이름의 현판이지만 쓴 사람이 각각이고 담긴 이야기도 각각이어서 감동과 함께 읽고 알아가는 재미가 함께 했다.

대부분의 현판들을 왕이나 명필가 고승들이 대부분 썼다고 하지만 잘 알려진 몇 몇 현판의 글자 말고는 누가 썼는지 전혀 몰랐었다. 같은 사람이 썼다 하더라도 장소에 따라 서체가 달라지기도 해 몰랐던 사실을 다시 깨닫게 된 내용도 많아 책이 고맙게 느껴지기도 했다.

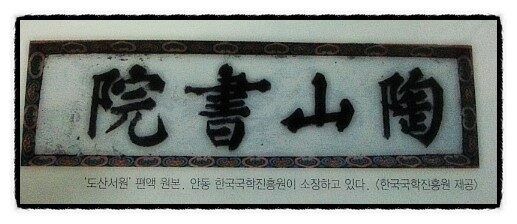

*도산서원에 놀러 갔다가 찍은 사진인데 이때만 해도 이 현판을 '어미는 떡을 썰테니 너는 글자를 적어라!'로 유명한 한석봉이 쓴 줄을 몰랐었다.

도산서원에 걸린 편액은 복제품이고 원본은 한국국학진흥원이 소장하고 있다고 소개한 내용을 읽고 보니 편액의 가장자리가 다름을 알 수 있었다.

이 편액에는 재미있는 이야기가 전해오는데 선조가 석봉 한호를 불러 놓고 처음부터 도산서원을 쓰라고 하면 그 위세와 명성에 눌려 실수를 할까봐 글씨 쓰는 순서를 바꾸어 '원'자 부터 써 오게 했다는 이야기다. 석봉은 처음에는 무얼 쓰는지 몰랐다가 마지막 '도'자를 쓰는 순간 도산서원임을 알고 마음이 흔들려 다른 글자에비해 도자가 흔들린 흔적과 어색함이 있다고 하는데, 문외한이 보기엔 어디가? 고개만 갸웃거릴 뿐이다. 사실이 확인 된 이야기는 아니지만 듣고 보니 처음 '도'자에 눈길이 오래 머뭄을 부인할 수 없다.

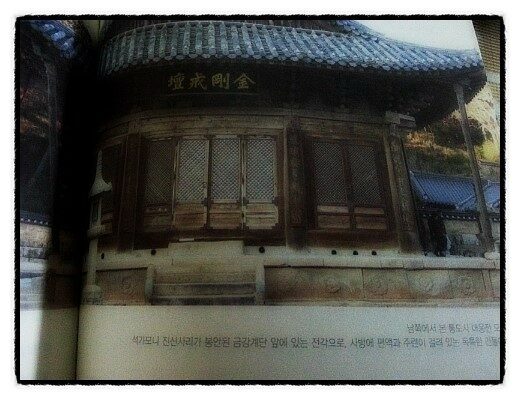

* 양산 통도사의 금강계단 사진이다. 이 사진 역시 누가 어떤 연유로 쓴 것인지 모르고 그냥 찍어 두었던 사진이다.

통도사에 있는 '금강계단' '대방광전' '대웅전'은 모두 고종의 아버지 흥선대원군이 쓴 글씨로 금강계단에는 금칠이 되어 있다.

같은 절에 있는 현판이고 쓴 사람이 흥선대원군으로 같지만 글씨체가 조금씩 달라 누가 알려주지 않거나 책을 읽지 않았다면 평생 몰랐을 사실들이었다.

이 외에도 배흘림 기둥으로 유명한 부석사의 현판은 이승만 대통령이 무량수전은 공민왕이 ,경남 밀양의 영남루에 걸린 '영남루'와 '영남제일루'는 7세와 11세 아이의 글씨라는 사실과 강릉 선교장 활래정은 편액이 6개나 당대의 내로라하는 명필가들이 다양한 서체로 적어 놓은 걸 볼 수 있다.

현판이 세로로 쓰여짐은 풍수사상과 맞물려 건물의 화기를 방지하기 위한 이유가 많았고 지금 우리가 쓰는 컴퓨터 글자체처럼 당대에도 편액에 쓰이는 체가 따로 있음을 알 수 있었다. 한 예로 우리가 잘 알고 있는 한석봉의 글자체는 중국에서는 알아주었지만 정작 당시의 사람들에게는 "모든 글씨체에 숙달되기는 했느나 속되다."는 평으로 그다지 각광받는 글씨체는 아니었다고 하니 좀 억울했겠다 싶다.

경북 봉화 청암정의 '청암수석' 편액에 담긴 미수 허목의 이야기 중에 미수의 마지막 글씨임을 밝히며 2011년에 미수의 종손이 소문으로만 경북 어디엔가 미수의 글씨가 있다고 들었으나 어딘지 모르다가 친구의 이야기를 전해 듣고 청암정을 찾아 미수의 글씨 앞에서 한참 말없이 섯다가 자리를 가져오게 해 절을 올리며 눈물을 흘렸다는 이야기가 있다. 인걸은 간 곳 없어도 글씨는 의구하다는 생각이 들어 뭉클하기도 했는데 P69쪽 다섯 째 줄 미수의 '13세' 종손이라는 말은 '13대' 종손의 오기(誤記)가 아닌가 싶기도 하다.

건물의 정중앙 처마에 부착해 건물의 얼굴을 나타내는 편액의 이야기를 읽다보니 건물에 대해서 이야기하는 책은 많지만 그 얼굴인 편액에 대해 깊이 이야기 해 준 사실이 없다는 걸 깨닫고 편액이 홀대되어 왔음을 알게 되었다. 저자도 도자기나 그림, 건물등에 비해 현판에 대한 본격적인 연구와 분석이 없음을 안타까이 생각하고 있었는데 책으로 시작된 작은 움직임이 많은 사람들이 현판에 대한 가치와 관심을 가지는 계기가 되었으면 좋겠다.

보고도 읽을 수 없었고 읽어도 깊어지지 않던 현판에 대한 이야기들을 하나 하난 들으며 학이시습지 열호아의 기쁨을 오랫만에 느꼈던 시간이었다. 발걸음으로 썼을 현장 답사의 노고가 함께 전해진 책이어서 저자에게 더 감사의 말을 전하고 싶다.