-

-

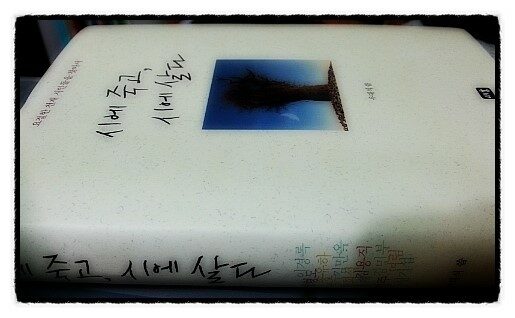

시에 죽고, 시에 살다 - 요절한 천재 시인들을 찾아서

우대식 지음 / 새움 / 2014년 5월

평점 :

구판절판

시는 한자로 詩다.

'말씀 언' 변에 '절 사'.

말로써 절을 짓는 것이 시라는 말을 들었을 때, 참 그럴듯한 말이라고 생각했다.

말로써 절을 짓기 까지 그 절에 얼마나 많은 기둥을 세우고 벽을 바르고 기와를 얹어야 하는지는 시인만이 알고 있다.

그래서 시는 쓴다고 않고 짓는다는 말을 쓰는 것일까?

시를 짓는 일은 하나의 절을 짓는 일이라는 걸 염두에 두면 시 짓는 일은 아무나 못 할 것 같다.

시를 좋아하고 읽은 행복을 누리는 것만으로도 감사해야 된다는 마음이 든다.

[시에 죽고, 시에 살다]는 요절한 천재 시인들을 찾아서 그들의 족적을 따라 그들이 남기고 간 시를 소개한다.

2006년 [죽은 시인들의 사회]로 9명의 시인들을 소개한 바 있는데 8년 만에 개정판을 내면서 3명의 요절 시인을 더 포함시켜 12명의 시인들을 소개한다고 서문에 밝혔다.

소개된 시인들이 요절한 탓도 있겠지만, 시를 깊이 사랑한 적이 없는 이유로 대부분의 시인들의 이름도 시도 낯설었다.

하지만, 그들이 얼마나 시를 사랑했으며 좋은 시를 쓰려고 노력했고 시로 인해 행복해하고 또 고통스러워 했는지가 고스란히 느껴져 여태까지는 알지 못했지만 이제부터라도 그들의 이름을 알게 된 것이 다행스럽고 기뻤다. 책을 낸 작가에게 감사드리고 싶다.

요절이라는 말은 참으로 쓸쓸하고도 비통한 말이다.

하지만, 요절이라는 말이 시인 앞에 붙으면 어쩐지 시인의 쓴 시의 기운이 더욱 단단하고 옹골진 기운으로 뭉쳐지는 것 같다.

요절이라는 비운 담긴 어감은 시인의 삶에도 비켜가지 않아 요절한 시인 대부분의 삶은 (그 시대 사람들이 모두 그렇게 살았다 할지라도) 녹록치 않음을 읽는다.

낙타가 바늘 구멍에 들어가기 만큼 배부른 사람들이 꼿꼿하고 빛나는 시를 쓰기가 힘든 까닭인지도 모르겠다.

삶이 육신을 옥죄고 감당하기 어려운 짐들이 어깨에 얹힐 수록 그들의 시는 형형하고 오롯이 빛남을 본다.

"목숨을 줄여서라도 좋은 시를 쓰고 싶다."

"맘에 드는 시 한 편을 위해서라면 손이 잘려도 좋다."

이런 각오로 써 낸 시들을 읽으면 편하게 누워서 책을 읽는 것이 부끄러워진다.

그들이 그런 고통속에서 써 낸 글을 이렇게 편하게 읽는 건 시를 쓴 사람에 대한 예의가 아니라는 생각도 든다.

시를 알지 못하는 사람들이 읽어도 좋을 책이다.

좋은 시를 적기위한 그들의 투쟁이 눈물겨워 시가 달리 보일 것이므로.

시를 배우는 사람이 읽으면 더 좋을 책이다.

어떻게 시의 뼈대를 세우고 살을 붙이는 것인지를 읽을 수 있으므로.

시를 잘 안다고 생각하는 사람이 읽으면 스스로를 돌아볼 수 있을 것이다.

그들처럼 치열하고 절박한 심정으로 시를 적고 있는지 스스로에게 물어 볼 수 있으므로.

천국에서도 시를 적고 있을 12명의 시인들에게 경의를 표한다.

그들이 건너간 한 시대를 피를 뽑아 적은 글로 인해 우리가 건너는 이 시대가 더 풍요로워질 수 있음을 알기에.