-

-

파리에서 만난 말들 - 프랑스어가 깨우는 생의 순간과 떨림

목수정 지음 / 생각정원 / 2023년 9월

평점 :

MOTIVATION:: 두스망(Doucement), 부드럽게

'앙팡', 아이들을 위한 음료에 대해 생각했을 때 가장 먼저 생각난 단어이다. 어디서 들어봤는지는 모르겠지만 유제품의 이름이었던 것 같고 어감이 너무나도 어린아이들을 위한 느낌이기에 기억을 하고 있다. '두스망', 프랑스 말로 '부드럽게'라는 뜻의 단어라고 한다. 보통 한국에서 부드럽다는 표현은 질감, 식감 등에 주로 쓰인다. 하지만 프랑스에서는 '두스망' 이라는 단어가 온간데에 쓰인다고 한다. 예를 들어 미끄럼틀에서 서둘러 오르려는 아이에게 엄마는 '두스망' 이라고 말한다. 한국에서는 보통 '천천히' 나 '조심해'라고 말하지만 프랑스 사람들은 '부드럽게'라고 외친다. 마치 커다란 비눗방울을 터지지 않도록 살살 건드리는 동작처럼, 눈도 뜨지 못한 아가의 보드라운 머리를 매만지는 손길처럼, 둥글고 연약한 무엇을 애정으로 어루만지는 듯한 동작을 연상시키는 말이었다고 한다.

부드럽다는 말의 의미가 확장돼 천천히, 조심스럽게, 살살, 서두르지 말고, 침착하게 등으로 퍼져나가면서 정말 다양한 상황에서 사용할 수 있는 표현이 되었다. 프랑스 사람들이 그만큼 즐겨 쓰는 단어이며 생활 속에서 가장 자주 들을 수 있는 표현이기도 하다. 이는 곧 프랑스 사람들의 문화와 생활이 오랜 기간 녹아들어 가 만들어낸 것이라고 볼 수 있다.

콸콸콸 맥주를 따라주는 친구에게 우리는 어떻게 말을 하는가? '좀 천천히 따라줘'라고 할 것이다. 하지만 프랑스 사람들은 이렇게 말한다. '좀 부드럽게 따라줘'

KILLING PART:: 스크뤼필(Scrupule), 세심함

길거리를 걸어 다닐 때 나는 유독 땅으로 시선이 많이 간다. 고개를 숙인 남자는 아닌데 시선이 아래로 가는 이유는 이상하게도 길거리에 있는 쓰레기에 눈이 가며 안 줍고 지나가기엔 표현할 수 없는 나만의 양심의 가책으로 인해 웬만해선 줍곤 한다. 아파트 외곽을 달리기할 때도 쓰레기가 있으면 멈추어 줍고 다시 뛸 정도이니 조금 심하다고도 할 수 있겠다. 최근 들어 두 딸아이와 산책을 할 때도 쓰레기를 여러분 줍곤 했는데 배우자로부터 핀잔을 받았다. 쓰레기를 안 버리면 되는 거지 왜 떨어져 있는 쓰레기를 줍냐는 것인데 그 속내는 다름 아닌 둘째의 행동에 있었다. 지나가다가 누가 버리거나 흘리고 간 장난감이나 음식 같은 것을 아무렇지 않게 줍는 모습을 본 배우자가 더럽다고 이야기했더니 아빠는 매번 줍는다고 이야기했다는 것이다.

프랑스에서 스크뤼필뢰즈하다 라고 말하면, 그 사람은 제 양심의 소리를 들을 줄 알며, 그 소리가 들리면 멈출 줄 아는 세심한 도덕률을 가진 사람이라는 의미를 지닌다고 한다. 그런 태도가 시간의 지체를 초래할지라도 결과와 상관없이 그 사람 마음속에서 일던 갈등이 드러내는 성정, 즉 상대를 헤아릴 줄 아는 세심함, 윤리적 엄격함을 가진 사람이라는 점에 초점이 맞춰진다는 것이다.

좀 더 예를 들어보겠다. 스크뤼필뢰한 사람은 길에서 전단지를 나눠주는 할머니의 손길을 거부하고 지나친 것이 하루 종이 마음 쓰이는 사람이다. 저자는 길에서 음악을 들려주는 악사의 연주에 마음을 빼앗겼으나 그에게 동전 한 닢 주지 않고 지나친 것이 하루 종일 마음 쓰이는 사람이라고 예를 든다.

부끄럽지만 나를 이처럼 찰떡같이 표현할 수 있는 단어가 존재한다는 사실에 괜히 기뻤다. 더불어 나의 행동 하나하나가 결코 부질없진 않다는 생각을 하게 만든 고마운 단어이기도 하다.

CONCLUSION:: 빵(Pain)

파리에서 무려 20년을 넘게 지낸 저자가 빵(Pain)이라는 단어를 정확히 이해하는데 10년이 넘는 시간이 걸렸다고 한다. 예를 들어 프랑스 사람이 한국에 유명한 체인점인 파리바게뜨에 가서 말한다. '여기엔 빵이 없네요' 무슨 의미일까? 파리에서 순수하게 빵이라고 불리는 물건들은 엄격하게 정해져 있다고 한다. 곧, 파리에서 빵이란 파리 사람들의 주식에 해당하는 덩치 큰 녀석들, 아이 베개만 한 것에서 어른 베개만 한 것까지 다양하며, 큰 사이즈의 빵은 손님이 원하는 만큼 잘라서 판다고 한다. 정육점에서 고깃덩어리를 썰어 팔 듯이.

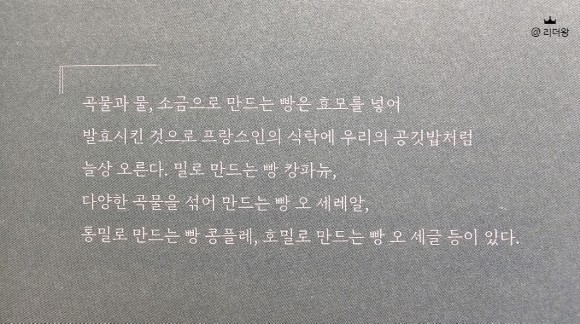

순수한 빵에는 어떤 달달함도 없다고 한다. 그것이 빵과 빵이 아닌 것을 구분하는 가장 쉬운 기준이 되며 빵 반죽엔 버터도 우유도 설탕도 들어가지 않고 오로지 물, 소금, 효모와 밀, 귀리, 통밀, 호밀 등의 곡물만이 들어간다고 한다. 더불어 맛과 영양을 더하기 위해 들어갈 수 있는 것은 해바라기씨, 아마씨, 호박씨와 같은 견과들이다.

겉은 과감한 칼질을 해야 썰릴 만큼 딱딱하고, 속은 탄력 있고 보드라우며 달지 않고 씹을수록 곡물의 깊은 맛을 느끼게 해주는 텁텁하고 단백한 것들만이 빵으로 불린다고 한다. 그래서 보통 프랑스 사람들의 아침식사는 빵에 과일잼을 발라 먹는다고 한다. 근데 나는 이 사실을 알게 되고 의문이 생겼다. 왜 굳이 빵을 이렇게 규정하는 것일까? 이유가 있을 거라 생각했고 저자는 친절하게도 설명을 해준다.

역사적 배경인데, 18세기 프랑스에서 빵은 식량의 90%를 차지하는 핵심 요소이자 계급을 나누는 기준이기도 했다. 흰 빵은 귀족, 갈색 빵은 평민, 검은 빵은 빈자들의 차지였는데 1793년, 이젠 모든 프랑스 국민이 똑같은 빵을 먹어야 한다는 의미에서 '평등의 빵'에 대한 행정명령이 발표되었다고 한다. 우리나라의 경우도 사실 계급사회가 존재했었고 보이지 않는 설움, 눈물, 투쟁 등이 존재하였기에 현재의 평등한 사회를 얻게 되었다고 생각한다. 프랑스의 경우도 마찬가지다. '눈물 젖은 빵을 먹어보지 않고서 어떻게 인생을 논할 수 있니'라는 노래 가사가 갑자기 떠오른다.

출판사로부터 도서를 무상으로 제공받아 작성한 리뷰입니다.