-

-

꽃잎처럼 - 도청의 마지막 날, 그 새벽의 이야기

정도상 지음 / 다산책방 / 2020년 5월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

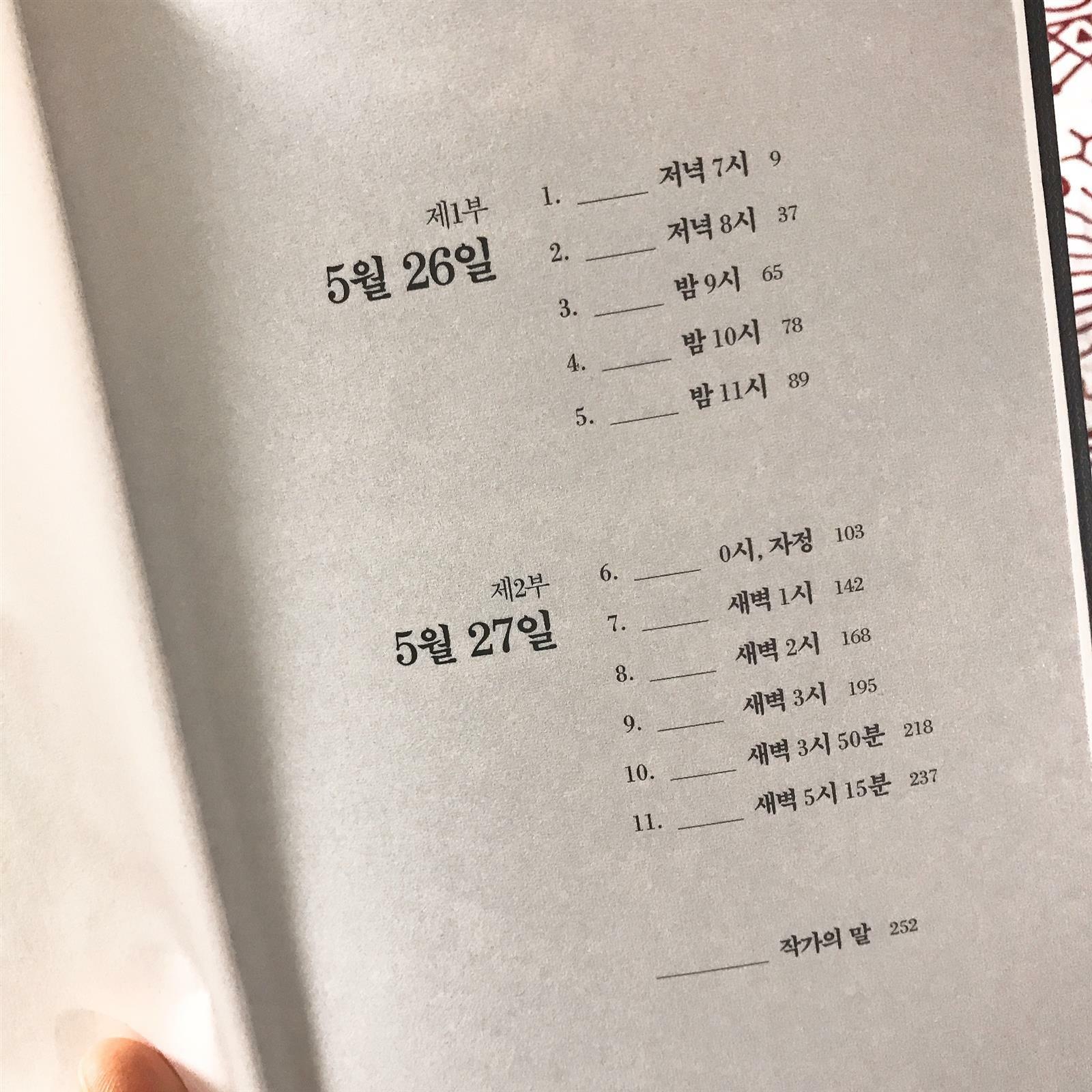

때 : 5월 26일 저녁 7시부터 5월 27일 새벽 5시 15분

곳

: 전남도청

왜

그들은 도청에 있어야 했던 것인가. 그들을 왜 총을 들 수 밖에 없었는가?

1980년

5월의 광주는 으깨지고, 찢어지고, 구멍이난 육신들이 있었다. 그들이 자신의 몸을 바쳐 얻으려 했던 세상은, 기다리던 세상은 어떤

세상이었을까. 지금의 모습이었을까. 자국의 국민을 보호해야 할 군인들이 무장하지 않은 자국의 국민을 대상으로 가당키나 한 일을 저지를 수

있었던가.

『꽃잎처럼』은

공수대 계엄군들의 시내 전역을 핏빛 아우성으로 물들이며 진압 작전을 종료하긴 전 10시간에 대한 소설이다. 아니 더 정확히 작가의 말을

빌리자면, 역사 안에서 몸부림쳤던 사람들의 실존에 관한 소설이다. 읽어 내려가다보면 숨이 막혀온다. 빽빽하게 시간마다 기록된 도청을 지키는

시민군들의 긴장감, 그리고 그들을 데리고 가려고 찾아오는 가족들의 울음, 새벽녘과 함께 쳐들어온 계엄군의 등장.. 기다리고 있던 죽음 혹은

처참히 끔찍한 고문.

명수,

노명수도 거기 있었다.

하루

더 지키고 집에 돌아가 라면을 끓여 국물에다 소주 한잔을 마시고 푹 자려 했다. 그러고 느긋하게 일어나 목욕탕에 가서 때 빼고 광낼 계획이

있었다. 동시에 두려웠고, 또 그 날이 생애 마지막일지 모른다는 예감도 했다.

외신

기자들만 모인 기자회견이 열렸다.

투쟁위원회의

상우 형이 전한다.

“당신의

부인이나, 딸이 정부군에 의해 무자비하게 살해되었다면 당신은 어떻게 하겠는가? 휴전선 북쪽을 향해 있어야 할 정부군의 총구가 왜 남쪽을 향해,

이 도시를 향하고 있는지 정말 모르겠습니다. 식량이 떨어지고 있고 먹을 물도 바닥이 나고 있습니다. 이 도시에서 나가는 길도, 도시로 들어오는

길도 모두 봉쇄 되어 있습니다. 우리는 빨갱이가 아닙니다. 우리는 매일 반공 구호를 외치고 하루를 시작하고 있습니다. 국가의 폭력 앞에 우리는

정당한 저항권을 가진 시민들일 뿐입니다.”

계엄군의

총칼에 숨진 무고한 시민들, 청소차에 실려와 버려지듯 매장된 시민들, 무자비한 폭력과 고문의 후유증에 자살과 자살기도로 이어진 시민들의

소설같은 이야기가 1980년 5월의 광주였다.

묻고

싶다. 피해자와 목격자만 남아있는 이 국가폭력에 가해자는 어딨는가. 반세기가 넘도록 가해자들에 대한 단죄나 진실 고백은 어디있느냔 말이다.

외국

고문 피해자의 슬픈 시를 하나 옮긴다.

나를

두렵게 하는 것은 고문 가해자도

다시

일어날 수 없는 신체도 아니다

죽음을

가져오는 라이플의 총신도

벽에

드리운 그림자도

땅거미

지는 저녁도 아니다

마지막으로

희미하게 빛나는

고통의

별들이 달려들 때

나를 두렵게 하는 것은

무자비하고

무감각한 세상의

눈먼 냉담함이다.

Halfdan

Rasumussen, <나를 두렵게 하는 것은>

여유당

출판사에서 편낸 『그때 그 자리 그 사람들』 5.18민중항쟁 사적지 답사기, 2007년,에서 발췌

2002년,

5월에

읽는 5월의 광주