-

-

일곱 개의 고양이 눈 - 2011년 제44회 한국일보문학상 수상작

최제훈 지음 / 자음과모음(이룸) / 2011년 1월

평점 :

구판절판

『일곱 개의 고양이 눈』, 최제훈, 자음과모음, 2011.

2007년 문학과 사회 신인문학상으로 등단한 최제훈은『퀴르발 남작의 성』을 통해 접한 작가였다. 소설집을 읽은 이후, 그의 장편을 고대하던 차에 올해 초에『일곱 개의 고양이 눈』이 출간되었다는 소식을 듣고 바로 구입했다(이 글은 2011년 3월에 작성되었다).

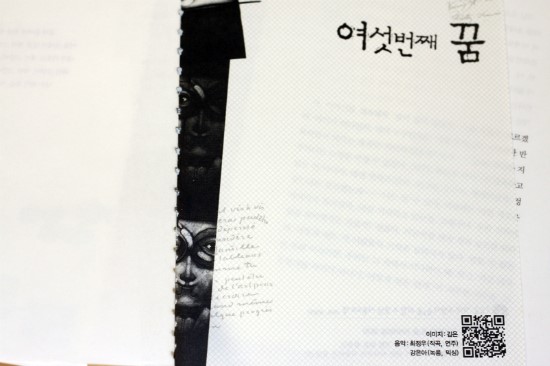

이 책의 표지는 매우 흥미롭다. 남자는 소설 내에서 매우 중요한 역할을 하는 마술사 혹은 마술 그 자체로 보이고, 그의 안경은 무한대로 이어지는 파이를 나타내며, 그의 입은 고양이의 것을 연상시킨다. 파이 주변으로 스멀대는 송충이도 책에 등장한다.

최제훈의 미덕은 독자를 이야기에 빨아들이는 방법에 있다. 그는 훌륭한 어휘를 구사하진 않지만, 어떻게 하면 독자를 자신의 이야기 속에서 허덕이게 할지를 잘 알고 있다.

어쩌면 이 대목이 최제훈이라는 작가에 대한 동의와 연결되는 지점일지도 모른다. 그는 미묘한 층위에 변위를 적용시켜놓고는 독자에게 차츰차츰 혼돈을 부여한다. 그 변위의 지점들을 차근차근 따라가지 않고는 최제훈 소설의 미덕을 충분히 맛보기 어렵다.

보다시피 각 중편의 시작지점에는 QR코드가 있다. 사용해본 사람에 의하면 음악이 들린다고 한다. 몽환적인 음악이 아닐까?

이 소설은 한국 문학은 물론이고 외국 작품 중에서도 딱히 비교할 작품이 떠오르지 않을 정도로 매우 독특하다. 어쩌면 일본의 호러 문학이나 환상 문학에서 이 작품에 비할 작품을 찾을 수 있을지도 모르겠지만, 과문한 탓에 나는 다른 예를 찾지 못했다.

자기 복제라는 측면에서 이 작품은 스스로를 끊임없이 복제하는 패러디 작품이다. 또한 포스트모더니즘적인 경향을 지니고 있다. 이 작품의 매우 주요한 경향은 환성성과 꿈을 소재로 한 끝없는 혼돈이다.『일곱 개의 고양이 눈』은 모든 것은 불분명하다는 근거 위에 쓰인 듯하다. 어쩌면 최제훈은 책이라는 사물이 지닌 한계를 깨뜨리기 위한 도전으로 이 책을 집필한 게 아닐까.「여섯 번째 꿈」,「복수의 공식」,「π」,「일곱 개의 고양이 눈」로 이뤄진『일곱 개의 고양이 눈』의 얼개는 느슨하다. 이 느슨한 연대는 자기 복제와 언어유희라는 사슬로 연결되어 있다. 앞에서 나온 문장들이나 내용들은 뒤의 단편들에서 은근하게 다시 튀어나오고 이야기는 서로 뒤섞이며 처음에 어떤 이야기를 꺼내려고 했는지 종잡을 수 없게 된다. 이 헤맴은 불쾌함을 동반한 게 아니다. 불안과 공포를 안고 서사의 숲에서 헤매는 이 즐거운 상황은 도리어 마지막 페이지를 읽고 싶지 않게 만들어버리기까지 한다.

책 시작과 함께 등장하는 짤막한 글. 나는 이 글이 책 전체 내용을 관통하는 좋은 제사로 기능했다고 보진 않는다.

이 소설의 장점은 ‘문학이 아니면 안 되는 방식으로의 흥미 충족’에 있다. <메멘토>나 <인쎕션>에서 벌어지는 서사들은 문학적으로 형상화할 수 있지만, 영화로 변용이 가능하거나 더 뛰어날 수 있다. 하지만 이 작품에서 일어나는 ‘유희’들은 문학이 아니면, 문자 텍스트가 아니면 제 몫을 충분히 기능하기 어렵다. 최제훈이 쓴 『일곱 개의 고양이 눈』이 전통적인 글쓰기를 계승하고 있다고 할 순 없다. ‘감동’이나 ‘책장을 덮은 뒤에 느끼는 훌륭한 뒷맛’을 주지도 않는다. 그는 기이한 방식으로 서사를 이끌어내고 이를 뒤틀며 자기복제를 통해 자신이 낳은 작품을 기괴한 모양으로, 독자의 머릿속에 구축된 서사들을 예측할 수 없는 방식으로 비틀어버린다. 하지만 이러한 방식이 되레 문학답다. 최제훈은 기존 문학의 파괴를 통해 문학만이 할 수 있는 무언가를 역설적으로 드러내는 셈이다.

초반에 연쇄살인으로 독자의 관심을 끌고자 한 것은 뒤의 자기 복제의 근거를 만들어놓기 위한 일종의 밑 작업이다. 따라서 그것을 살인사건과 밀신 트릭, 그로테스크로 끌어들이려는 작가의 의도는 명징하다. 이는 호러와 추리 영역에 깊은 애정을 드리웠던 작가의 기호를 드러내는 것임과 동시에 말초신경의 자극을 통해 독자를 장악하려는 계략인 셈이다(최제훈이「퀴르발 남작의 성」으로 등단했음을 떠올려보자).

앞에서 언급했듯이, 나는 이 작품이 지닌 가장 빼어난 미덕이 능숙한 변주에 있다고 생각한다. 이 많은 변주들은 이야기를 무르게 만들어 저마다의 색을 지닌 채 미묘하게 뒤섞이게 만들어버린다. 책을 덮은 뒤에도 자연스럽게 변주가 흘러나와버리는 셈이다. 네 개의 중편을 떠올리며, 우리는 온전히 이야기를 구성하는 데에 자연스레 어려움을 느끼게 된다. 이는 마치 하나의 적혈구 세포가 단 한 번도 똑같은 혈관을 순환하지 않는 것과 같은 이치다. 헐거운 이야기 속을 우리의 회상은 정처 없이 떠돈다!

우리가 이 사건을 끝까지 이해할 수 없다는 지점에 이르러『일곱 개의 고양이 눈』은 오묘해진다. 이야기를 쓰게 만들고 나중에 원고를 챙겨 달아난 여자의 정체는 무엇인가. 완성된 이야기를 펴낸이는 여자인가? 그 책의 행방은 어찌 되었는가? 처음 연쇄 살인을 당한 자들은 서로 죽인 것인가? 악마는 누구이며, 그들은 누구의 초대를 받았는가. 작가는 혼란을 위한 부스러기들을 취합하였을 뿐, 그것을 통해 어떤 그림을 드러내는 일은 부차적이라고 생각했을 수도 있다. 그건 인정할 수 있고, 그런 의도는 작품 내에 훌륭하게 투영되었다고 생각한다. 하지만 책 전반이 드러내는 서사의 완결성을 중시하는 독자들은 이 책에 대해 박한 평을 할 것이다.

이 책 읽엉, 두 번 읽엉.

이야기를 위한 이야기로 생가고디는 세 편에 비해 마지막「일곱 개의 고양이 눈」의 의도는 비겨적 분명해 보인다. 책이 어떻게 쓰이는가에 대한 작가 나름의 설명이 아닐까. 책에 홀려본 독자라면 한 번은 가졌을 법한 경험이리라(연속극도 다음 방영분의 예고편을 찔끔 남기는 방법으로 시청자들의 충성을 끌어내고 있다).

그의 다음 장편이 기대된다. 다음 장편은 이 책의 또 다른 변주일까? 그도 아니라면……? 독자와 최제훈 자신을 매혹시켰던 혼돈이라는 제재는 그때까지도 그를 붙들 것인가. (*)

더 많은 감상평들이 http://blog.naver.com/anssjaj에 있습니다.