-

-

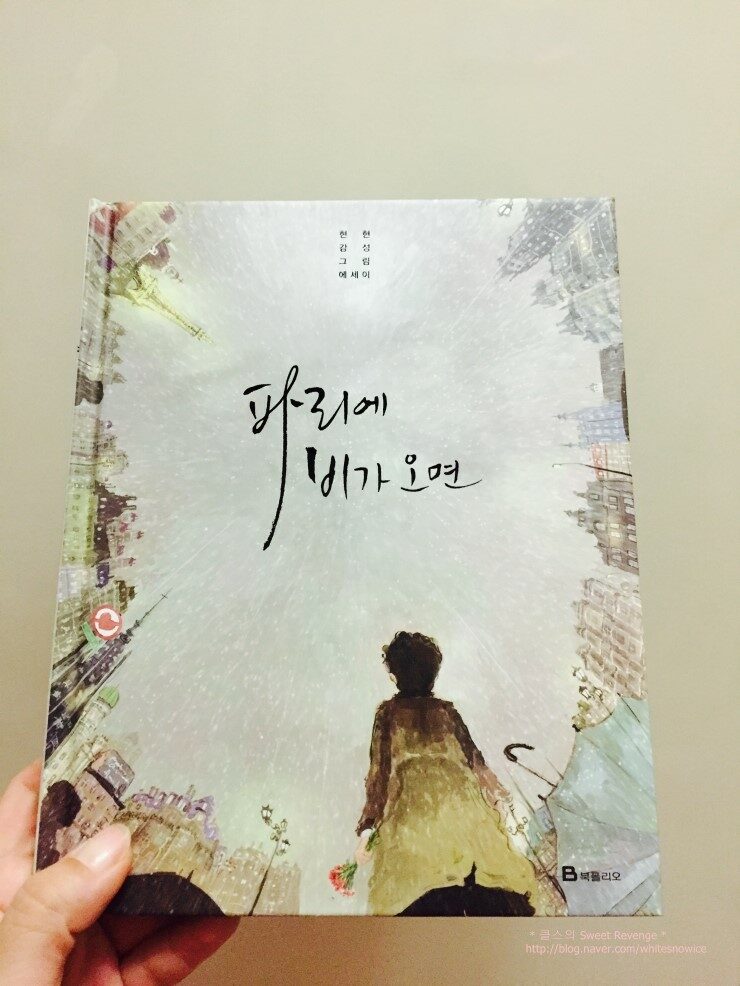

파리에 비가 오면

현현 지음 / 북폴리오 / 2016년 10월

평점 :

파리, 프랑스

프랑스, 파리하면 가장 먼저 뭐가 떠오를까?

내게 떠오르는 이미지는 사랑, 낭만, 예술, 그리고 자유이다.

영화 '물랑루즈' 에서 볼 수 있는 예술적인 유희와 사랑, '아멜리에' 에서 볼 수 있는 낭만과 아름다운 몽마르뜨 언덕.

한 번도 가보지 못한 그 곳, 파리에 가면 어쩐지 사랑할 수 있을 것만 같다.

비록 처음 보는 사람일지라도 나의 인연이 될 그런 누군가일 것만 같다.

물론 프랑스로, 그 중에서도 관광지인 파리, 에펠탑, 몽마르뜨 언덕 등을 다녀온 사람들이라면 할 말이 있을 것이다.

어느 여행 후기를 보든 '집시들이 소매치기 하니 조심하라', 든가, '나도 소매치기 당할 뻔 했다.', 혹은 '가방 통째로 잃어버림.' 등

파리의 집시에 대한 무시무시할 정도의 실화들이 많이 있다.

로맨스와 그 한 편에 살아 숨쉬는 집시들, 그들이 살아가는 방법인 소매치기, 이것들이 모두 한 데 있다.

전혀 상반될 것만 같은 두 가지 사실이 파리를 더욱 묘한 매력적인 곳으로 만들어버린다.

물론 단 일주일 정도 머물 여행객으로서 현금이 두둑한 아시아인인 내가 파리에 있다면 조심하게 될 것이다.

나의 주머니, 나의 지갑, 나의 가방에 신경이 곤두서 있다가도 한 편으로는 북적거리는 인파 속에서 낭만을 꿈꾸게 된다.

소설 '다빈치코드' 에서 관광객들이 왜 그리 '피라미드를 본 뜬 입구' 로만 들어가는지 모르겠다고 하던 루브르 박물관에서조차도.

작년 11월에는 파리의 음식점, 극장 등을 중심으로 IS에 의한 연쇄 테러가 일어났다.

이는 그저 '낭만적인 휴가지' 로만 알려져 온 파리의 이미지에 본격적인 변화를 준 첫 신호탄이라고 할 수 있다.

집시가 실제로 여행해 본 사람들이 겪게 되는 이야기라면, 테러는 가 보지 않은 사람이라도 두려워하게 될 크나큰 이미지이다.

그럼에도 불구하고 나에게 파리는, 언젠가는 가 보고 싶은, 영화 '미드나잇 인 파리' 에서처럼 별이 반짝이는 도시이다.

가서 이제는 휴대폰으로도 볼 수 있는 '눈썹 없는' 레오나르도 다 빈치의 '모나리자'를 꼭 감상하고싶다.

그림 에세이

전에도 말했다시피 내가 에세이를 읽는 일은 흔치 않다. 아니 소설만 좋아하는 '독서 편식' 을 한다고 말하는 편이 더 맞겠다.

소설은 풍부한 상상력을 사용하여 현실엔 없을 것만 같은 이야기를 그럴 법하게 지어내는 것이지만, 에세이는 자신의 이야기를 쓴 것이다.

다들 남의 이야기가 그렇게 재미있는지는 모르겠지만, 나에게는 도통 흥미없는 이야기들뿐이다.

그런데 삽화가 많이 들어가면 이야기가 달라진다. 부속물인 삽화라기보다 그림이 주인공인 에세이라면 대환영이다.

그리고 내가 읽은 '파리에 비가 오면' 은 그림과 에세이가 함께 있는 그림 에세이이다.

작가 현 현이 그라폴리오에서 연재하던 글과 그림을 엮어 만들어진 도서로서 얼핏 보면 웹툰을 모아둔 도서와 비슷하다.

웹툰 도서와 그 형식은 같지만 내용은 전혀 다른 이 그림 에세이는

어린 시절 이후 그림보다는 글자가 훨씬 많은 책을 읽어오던 내게 심신의 안정을 가져다 준다.

처음 받아 보자마자 책을 앞에서부터 끝까지 한 번 쫙 펴봤다 덮고는 만족했다.

이 책은... 그림 투성이이다.

글씨가 안 보일 정도로 그림이 차지하는 공간이 훨씬 더 많다.

각각의 책장이 패션 매거진을 능가할 정도로 빳빳하다.

올컬러 북이라서 그저 그림을 감상하는 것만으로도 벅차오른다.

물론 그림체라던가 지나치게 감상적인 듯한 그림들이 나의 감성과는 잘 맞지 않는다.

하지만 연필이나 샤프보다는 펜이 더 잘 써지는 고급진 질감의 종잇장을 넘기는 건 기분좋은 일이다.

그림 에세이를 읽을 때는 '읽는다' 기 보다는, '보는' 기분이 든다.

막 이 글은 어떻고, 저 글은 어떠하다고 평가하기보다는 그저 그림과 그 흐름 속에 빠져든다.

그러다보면 어느새 219쪽을 다 읽고 책을 덮게 되는데, 채 1시간도 걸리지 않는다.

요새 한창 유행하는 컬러링 북 대신 좋은 마음 치료제를 얻었다는 생각이 든다.

비, 별, 고양이, 뒷모습

이 그림 에세이 속에서 유독 많이 찾아볼 수 있는 그림들은 비, 별, 고양이, 그리고 여자친구였던 이의 뒷모습이다.

얼핏 생각하면 비 내리는 프랑스 파리를 떠올릴 수 있겠지만, 작가가 에필로그에서 고백했듯이 그는 파리에 가 본 적이 없다.

그냥 파리가 어울릴 거 같아서 그런 이름을 붙인 그림에서 비롯된 것이다.

그림 속 여성은 생생한 색채를 자랑하지만, 동시에 잘 보이지 않는 듯 희미하게 느껴진다.

제대로 정면을 보여준 그림이 단 두 개 정도일까, 나머지는 모두 옆 모습, 뒷 모습, 혹은 눈을 감고 있는 얼굴이다.

꽃과 나비가 그녀 곁에 늘 함께 할 정도로 아름다운 여자이지만,

이제는 이별 후 다시 볼 수 없는 - 하지만 지나가다 한 번쯤 보고 싶은 - 전 여자친구이다.

이젠

얼굴도 감촉도 잊어 가지만

좀처럼 사라지지 않는 향기만 코끝에 조금 남아 있다.

p. 15

그림을 그리면서 항상 생각하고 있지만 추억 속의 그녀일뿐, 더 이상 내 곁에 있는 여자친구는 아니다.

그림이 시작된 후

난 하루도 거르지 않고

그대를 생각해요.

p. 83

마치 영화 '구스범스' - 이 영화의 장르는 코미디, 액션, 드라마이지만 - 에서

스타인이 자신이 만들어 낸 이야기 속 주인공이자 동시에 딸이기도 한 한나에 대해 한 말이 떠오르게 하는 구절이다.

"Not a day goes by that I don't think of her."

비를 좋아하는 그녀는 별을 볼 때마다 생각나는 존재이다.

작가는 꽤나 감성적이어서 요즘 시대에는 흔히 생각할 수 없는 하나뿐인 사랑을 말한다.

수많은 밤이 흘러

나 회한에 잠긴 노인이 되고

다시 수많은 날이 지나

모든 걸 잊어버린 작은 아이가 된다 해도

내겐 늘 그대뿐

같은 사랑하고 싶어요.

p. 40

그렇게 한 권의 책으로 만들어진 사랑.

'사랑' 이라는 단어가 참으로 속물적이며 쉽게 사용되는 요새, 그 의미를 다시 생각하게 한다.

그 애도 가끔 내 생각을 할까

나도 사랑을 해 보았고, 또 하고 있다.

'사랑' 이라는 단어를 차마 입 밖에 내기 부끄러웠던 고등학생때부터 짝사랑, 풋사랑... 그리고......

헤어진 이들 중 누군가는 몇 년 동안 집요하게 나의 행방을 물었고, 누군가는 깨끗하게 사라졌으며,

또 누군가에겐 내가 그 사라진 존재가 되었다.

이별 후에는 늘 가슴이 찢어지듯 아팠다. 쓰라리다는 게 뭔지 알 것만 같았다.

그 애와 했던 모든 기억은 좋은 추억으로만 남아 나를 더 아프게 했다.

우리가 남긴 것 중

아름답지 않은 건 찾을 수 없네요

p. 29

이 도시는 참...

떠나기에도

머무르기에도

추억이 너무 많네요

p. 149

한동안 길거리를 걷기만 해도 눈물이 쏟아져 나오곤 했다.

어딜 가도 그 애의 흔적만이 가득해서 주체할 수 없는 슬픔이 자꾸만 나를 에워쌌다.

나는 겨울을 좋아한다.

나를 움추리게 만드는 차가운 겨울 냄새가 좋고, 캐롤이 좋으며, 따뜻한 분위기가 좋다.

겨울이다 나의 계절이다

마음껏 그대를 노래할 수 있는

비로소 나의 계절이다

p. 169

미련은 없다한 들 가끔 생각이 나는 건 어쩔 수 없다.

그래도 다행인 건, 내겐 그 애를 잊게 할 만한 훨씬 좋은 사람이 있다는 사실이다.

집에 데려다 줄게

하루종일 같이 있었지만 데려다 줄게

오늘처럼 눈이 와도 데려다 줄게

좋은 날도 다툰 날도 집에 데려다 줄게

꼭 데려다 줄게

p. 193

지금 내 곁에 있는 사람은 아무리 화가 나고 아무리 짜증이 나도 결코 나를 혼자 두지 않는 사람이다.

말다툼을 하고 나서도 꼭 내가 집에 도착하여 현관문 안으로 들어가야 안심하는 사람이다.

그래서 지금 많이 행복하고, 이 책을 읽어도 감정에 북받쳐 울지 않을 수 있다.