-

-

한정희와 나 - 2017 제17회 황순원문학상 수상작품집

이기호 외 지음 / 다산책방 / 2018년 1월

평점 :

제17회 황순원 문학상 수상작품집

한정희와 나

제17회 황순원문학상 수상작 '한정희와 나'는 소설가인 '나'의 눈으로 바라본,

아내의 먼 친척뻘이며, 마음 아픈 사연을 갖고 나의 집에 얹혀살게 된

초등학생 6학년'한정희'에 대한 이야기이다.

'한정희와 나', '권순찬과 착한 사람들', '한 아이에게 온 마을이',

'손톱', '마켓', '고양이를 위한 만찬', '가리는 손', '바비의 분위기',

'601,602', '개의 밤' 이렇게 10개의 이야기가 이 책에 실려있으며,

10편의 소설은 사회적 '사건'을 문제 삼고 있다.

수상작인 이기호의 '한정희와 나'는 타자에 대한 절대적 환대가

얼마나 허상에 불과한지 고백하고 있으며, 학교 폭력의 가해자이면서

반성할 줄 모르는 한정희에 대한 이해와 실패,

그 실패의 원인을 문학의 윤리로 비추어 상처받을 권리와

위로해줄 의무를 독자들에게 부담하고 있다.

정희가 우리 집으로 오게 된 사연은 조금 길고도 복잡하다.

장인어른이 구속된 직후, 두 딸과 살길이 막막해진 장모님은

인근 '함바집' 주방으로 일을 나가기 시작했는데,

그전에 우선 막내딸을 자신의 초등학교 동창생 집에

맡기기로 결심했다.

.

.

장모님의 부탁을 받고 한 걸음에 달려온,

그때부터 초등학교를 마치기 직전까지 아내를 돌봐주었다는

경기도 남양주시 화도읍 마석역 인근에 살고 있던 장모님의

둘도 없는 친구, 그리고 그의 남편....

마석역에서 다시 기차를 타고 청량리역으로 돌아오는 와중에

나는 아내로부터 더 많은 이야기를 듣게 되었다.

아내가 초등학교 졸업과 동시에 다시 장모님과 함께 살기로 결정되자,

마석 엄마와 아빠는 몹시 힘들어했다고 한다.

몇 년 동안 고이 키운 딸을 마치 남에게 떼어 주는 심정이라고 했는데...

주희가 성인이 될 때까지만 그냥 우리가 키우면 안 되겠습니까?

아내의 기억 속 재경 오빠는 친절하고 목소리가 좋은 사람이었지만,

또 한편은 어쩐지 모든 것을 다 장난으로 여기고 건성건성 받아들이는,

늘 마음 한구석이 어디 다른 곳에 나가 있는 듯한 인상을 풍기는..

말하자만, 정희는 그 재경 오빠의 딸이었다.

정희를 생각하면 언제나 한쪽 눈을 비스듬히 가린 앞머리와

핸드폰에 연결되어 있던 빨간색 이어폰, 그리고 흰둥이 캐릭터

열쇠고리가 달려 있는 분홍색 캐리어 같은 것들이 먼저 떠오른다.

이제 겨우 만으로 열두 살이 된 소녀가 낯선 곳에 자신의 짐을 푸는 심정이,

그러면서도 아무렇지 않으려고 노력하는 그 마음이 어떨까,

정희는 처음 한 달 동안은 내가 묻는 말에만 짧게 짧게 대답했지만,

그 이후엔 그러지 않았다. 정희는 글자 수보다 이모티콘이 더 많이

포함된 카톡을 내게 보내오기도 했는데 '고모부, 집에 올 때 고모가

우유를 꼭 사 오래요'라는 간단한 말을 전하면서도 꼬박꼬박 컵과 젖소,

라이언과 무지 같은 캐릭터들을 잊지 않았다.

나는 그런 정희의 카톡을 보는 것이 꽤 즐거웠다.

내가 전혀 예상하지 못한 문제가 터진 것은 그 학기가 거의

마무리되어 가고 있던 7월 초순, 방학을 삼 주 정도 앞둔 때의 일이었다.

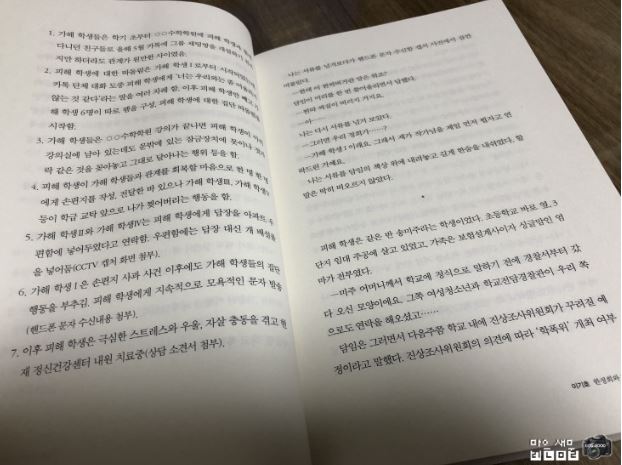

정희가 '학폭위'에 회부될 것 같다는 말을 전해준 사람은 정희의 담임이었다.

'학폭위'는 '학교폭력대책자치위원회'의 준말로, 학교 폭력의 예방 및

대책에 관련된 사항을 심의하기 위하여 각 학교에 의무적으로 설치하는

위원회를 뜻한다.

"우리 정희가... 누구한테 괴롭힘을 당했나요?"

담임은 잠깐 침묵을 지키다가 다른 서류를 내게 내밀면서 말했다.

"그게 아니라, 정희가 가해 학생 중 한 명이라서요."

나는 뭐가 뭔지 정신이 하나도 없었다. 중학교, 고등학교에나 있을 법한

'학폭위'가 초등학교에 있다는 것도 낯설었지만, 전학 온 지 이제

겨우 한 학기도 지나지 않은 정희가 피해자가 아닌 가해자라는 것이..

그게 더 이해가 되지 않았다.

누군가의 고통을 이해해서 쓰는 것이 아닌, 누군가의 고통을 바라보면서 쓰는 글,

나는 그런 글들을 여러 편 써왔다.

내게 환대,라는 단어도 마찬가지였다. 나는 어느 책을 읽다가 '절대적 환대'라는

구절에서 멈춰 섰는데, 머리로는 그 말이 충분히 이해가 되었지만,

마음 저편에선 정말 그게 가능한가, 가능한 일을 말하는가,

계속 묻고 또 묻지 않을 수가 없었다.

정말 죄는 미워하되 사람은 미워하지 않은 일이 가능한 것인가,

그렇다면 죄와 사람은 어떻게 분리될 수 있는가,

우리의 내면은 늘 불안과 절망과 글 등 같은 것들이 함께

모여 있는 법인데, 자기 자신조차 낯설게 다가올 때가 많은데,

어떻게 그 상태에서 타인을 이해하고 받아들일 수 있는가...

나는 그게 잘 이해가 되질 않았다.

정희가 우리집을 떠나기 사흘 전, 나는 학교장의 진인이 찍힌 '학폭위'

결정 통지문을 등기로 받아보았다. 결과는 가해자 학생 모두 '서면 사과' 조치.

"거 봐요, 고모부. 제가 아무것도 아니라고 했잖아요."

정희는 내가 결정 통지문을 보여주자 대뜸 그렇게 말했다.

그러면서 '서면 사과? 그럼 사과문을 쓰라는 건가?' 하고 혼잣말을 했다.

"그러면 고모부. 이거 고모부가 대신 써주면 안 돼요? 고모부는 작가니까 이런 거..."

왜 그랬는지 모르겠지만, 나는 그 순간 폭발하고 말았다.

하지 않았으면 좋았을 말들과 해서는 안 되는 말들을 아이에게 하고 말았다.

말을 하는 도중에도 나는 내가 무슨 잘못을 하고 있는지 알지 못했다.

"너 정말 나쁜 아이구나. 어린 게 염치도 없이..."

아내와 나는 가끔 산책을 하면서 정희 이야기를 했다.

잘 지내고 있을까? 아내가 그렇게 물어오면 그때마다 나는 잘 지내겠지 뭐,

하고 자신 없는 목소리로 목소리로 대답했다.

나는 아내에게 차마 그 말은 하지 못했다.

내가 하지 않았으면 좋았을 말들과 해서는 안 되는 말들.

그 말을 들은 정희의 표정... 그건 아내에게도 너무 가혹한

일이 될 거라고 생각했기 때문이다.