-

-

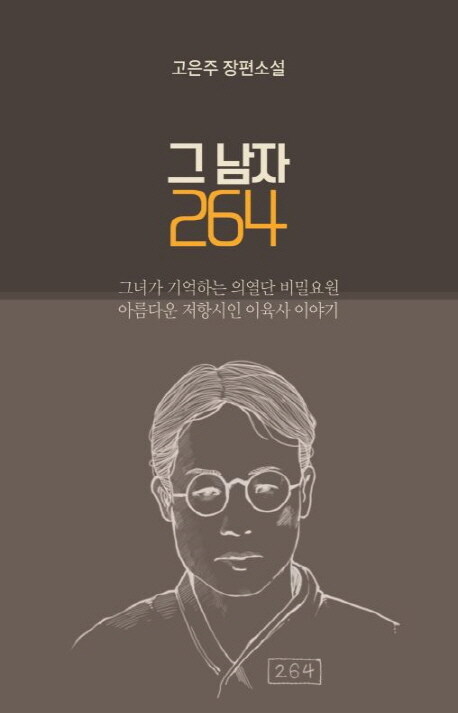

그 남자 264 : 아름다운 저항시인 이육사 이야기

고은주 지음 / 문학세계사 / 2019년 7월

평점 :

강철 무지개 같은 시들 남긴 ‘264(이육사)’의 삶

[서평] 『그 남자 264 (아름다운 저항시인 이육사 이야기)』(고은주(소설가) 저, 문학세계사, 2019. 07.04.)

1927년 그의 나이 23세일 때 첫 번째 옥살이에서 264라는 수인 번호를 얻었다. 이후 사십 평생 열일곱 번 붙잡히고 갇혔다. 시사평론 쪽 글을 쓸 때는 ‘이활’이라는 필명을 쓰면서도 논리적으로 서구적 교양을 보여주는 시나 수필에서는 ‘육사’나 ‘이육사’라는 이름을 썼다. 『그 남자 264』는 총탄과 화약 냄새 가득한 나라에서 시를 쓰며 저항한 이육사를 아름답게 다루었다. 독자들은 책을 통해 잘 알지 못했던 이육사의 이면을 볼 수 있을 것이었다.

나라가 망하고 빈곤에 찌들려도 백성들의 눈은 빛났다. 아름다움을 보는 눈빛은 꺼지지 않았다. 백성들은 이육사의 시나 산문을 되풀이해 읽으며 사람들은 호흡을 가다듬곤 했다. 위험하고 불길하게 여겨지는 열정이었지만 그 안에는 아름다움이 있었다.

국내 신여성 현실을 고민한 이육사

누군가 이육사에게 물었다. “수인 번호, 수감 번호, 죄수 번호… 무엇으로 부르든 불길한 이름인데 왜 하필 그것으로 필명을 삼으려 하셨는지.” 이육사가 답했다. “불길한 것은 불온한 것과 닿아 있으니까. 불온은 혁명의 밑바탕이니까. 조선인들 중에서 좀 더 배웠다는 이유로, 좀 더 민족을 생각한다는 이유로 이런 모진 일을 당해야만 한다면 차라리 그들이 싫어하는 행동을 제대로 하고서 잡혀가는 게 낫지 않을까. 이육사라는 이름은 그래서 주어진 것이 아닐까.”

이육사가 바라본 문제는 단순히 국가 간 갈등만이 아니었다. 국내 남성들 사이에서도 모순적인 상황은 있었다. 일본과 싸울 용기도 없고 가부장제를 지킬 힘도 없는 남자들이 특히 그랬다. 그들은 그저 혼자 사는 약한 여성한테 공격을 하고 있었다. 기생첩이나 끼고 놀 줄 알았지 남자들은 신학문을 배운 여성과는 제대로 연애할 능력조차 없는 사람들이었다.

이육사는 당시 신여성들의 상황을 묘사했다. “신여성들의 사생활로 선정적인 기사를 만들려고 없는 이야기까지 지어낸다는 건 알고 있었지만, 과장된 소분에다 허구까지 더해서 이런 소설로 야유하고 풍자하는 건 너무하지 않나요? 여성이 등단하여 소설도 쓰고 시도 쓰며 활발히 활동한 것이 신남성 동료들에게는 무척이나 아니꼬웠던 모양입니다.”

시 속에 담긴 당시 백성들의 정서

시라는 것은 무릇 우리말로 우리의 정서를 노래해야 마음에 다가온다. ‘청포도’와 ‘청포’가 같은 소리로 다른 뜻을 품고 등장하는 이육사 시의 정서를 다른 나라 사람들이 어찌 알까. 칠월이 이 땅에서 어떤 의미인지 다른 기후의 사람들은 알 리가 없다. 이육사는 다음처럼 말했다. “무릇 유언이라는 것을 쓴다는 것은 80을 살고도 가을을 경험하지 못한 속배들이 하는 일이오. 그래서 나는 이 가을에도 아예 유언을 쓰려고는 하지 않소. 다만 나에게는 행동의 연속만이 있을 따름이오. 행동은 말이 아니고, 나에게는 시를 생각한다는 것도 행동이 되는 까닭이오.” 육사는 단순히 시를 통해서만 저항을 한 시인이 아니라 실천적 행동 의지로 항일 투쟁에 나선 투사였다.

시는 사람의 마음을 끌어당기고 그 마음을 흔들어놓고 생각까지 바꿀 수 있다. 시가 지닌 고유의 세계만으로도 충분히 대중에게 영향을 미칠 수 있다. 이육사는 말했다. “지금처럼 많이 읽고, 많이 생각하고, 반드시 그 생각을 글로 남기도록 하세요. 글은 유한한 존재를 무한의 세계로 끌어올립니다.” 편하게 살려면 그저 가만히 있으면 된다. 그런데 당시는 그저 개처럼 가만히 사는 것조차도 대단해 보이는 시절이었다. 문인들은 대부분 일제의 꼭두각시가 되어 징병과 징용을 독려하는 글을 쓰거나 강연을 하고 있었다. 예술가들은 음악이나 미술 작품으로, 기업인들은 돈으로 일제의 전쟁을 돕고 있었다.

책의 저자는 소설가적 상상의 자유를 활용하여, 육사의 이 숨겨진 여인을 소설 속 첫 번째 화자로 등장시켰다. 육사와 연애 아닌 연애의, 복잡, 미묘한 관계를 맺는 여성이었다. 두 번째로 등장한 화자는 실존 인물이라 할 육사의 따님 이옥비 여사였다. 이육사가 지은 이름 ‘옥비’는 기름지지 말라는 뜻이다. 욕심 없이 남을 배려하며 간디처럼 살아가라는 뜻이다. 하지만 딸은 아버지에게 종종 서운함을 보였다. “나는 지게꾼이라도 좋으니 아버지가 곁에 있으면 얼마나 좋을까 늘 생각했어요.”

소설의 플롯은 육사의 시대였던 1940년대 전반기와 해방공간 그리고 현재를 넘나들었다. 이를 통해 해석적 지평을 확장했다. 책은 이육사를 깊이 알아 그가 쓴 시를 어림짐작 해석하지 않고 이해의 폭을 키우게 하는 측면이 있었다. 시인이자 동시에 조직 활동가였던 육사의 복잡하면서도 비밀스러운 행적과 그에 따르는 복합적인 의미망을 충분히 헤아리게 하였다. 또한 육사가 남긴 시들과 수필 작품들이 간간이 등장하여 감상하는 즐거움이 있었다.

그동안 발표했던 시들과 미발표작까지 20편의 시가 묶인 『육사시집』은 그의 첫시집이자 유고시집이다. 이육사는 총을 쏠 기회는 얻지 못했으나 총탄보다 단단한 모국어로 강철 무지개 같은 시들을 남겨놓고 떠났다. 1904년 생으로 1933년 즈음 시인으로서 문단에 모습을 보였지만, 1937년의 동인지 『자오선』이 거의 본격적인 시인 생활의 시작이라 할 수 있었다. 그 시절 동년배 작가들은 이미 한 굽이를 돌아 새로운 창작 방향을 모색하고 있을 때였다. 1910년생의 시인 이상의 경우 자신만의 문학적 생애를 이미 다 끝내고 1937년에 이미 세상을 등진 것을 생각하면 뒤늦은 문단 출현이었다. 그러나 속도보다 더 중요한 그의 시가 품은 무한한 깊이가 아닐까 생각이 든다.