-

-

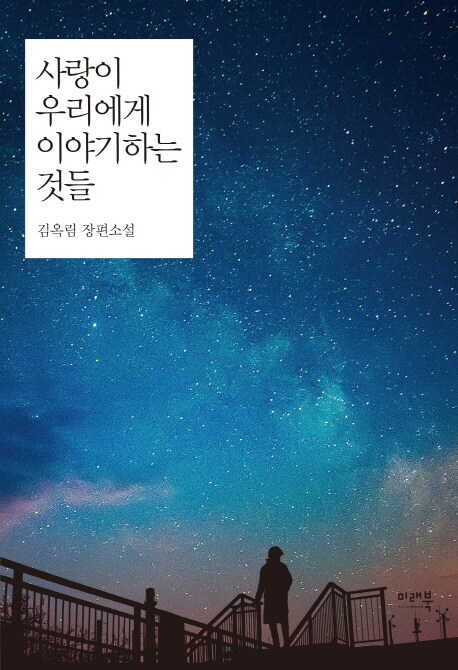

사랑이 우리에게 이야기하는 것들

김옥림 지음 / 미래북 / 2019년 2월

평점 :

‘남자’라는 이름으로 산다는 건 무얼까

[서평] 『사랑이 우리에게 이야기하는 것들』(김옥림 저, 미래북, 2019. 02.25)

남자의 사랑을 알고 싶은가. 『사랑이 우리에게 이야기하는 것들』을 읽어보라. 작가는 아내에 대한 그리고 자식들에 대한 한 남자의 사랑을 그려냈다. 주인공은 인서(아내), 민수(남편)다. 배경은 현대인 듯하다. 인서의 집에 한 무리의 법원 관계자들이 찾아오면서 내용은 시작된다.

소설의 시작은 꽤나 흥미를 자아냈다. 왜 법원 관계자들은 몰려오게 된 걸까. 인서의 시점에서 이야기가 끝나고 남편인 민수의 시점으로 들어간다. 민수는 경포바닷가 바위에 앉아 시름에 잠겨 있었다. 이야기는 민수가 시름에 잠기게 된 이유로 되돌아간다. 친구에게 2억을 빌려주었던 민수는 6개월이 지난 어느 날 어음 결제할 2억이 급히 필요해 친구에게 전화를 했지만, 번호는 사라져 있었고, 집도 이사한 지 오래였다. 친구는 회사에 부도를 내고 해외로 떠난 상태였다.

가정의 행복 유지인가, 의리인가

민수의 대학교 친구 가운데 혜빈이라는 여자가 있었다. 혜빈은 대기업 경영을 마치고 꽤나 많은 돈을 버는 일을 하고 있었다. 그런 혜빈은 대학교 내내 민수를 좋아했으며, 민수가 결혼을 하게 되기까지 포기 않고 마음을 주었던 여자였다. 그리고 시점은 다시 현재의 민수로 돌아온다. 민수는 자신의 사업장을 살리려 대학 친구들로부터 돈을 빌리기 시작한다. 하지만 턱없이 부족했다.

<민수는 몇 번이나 혜빈에게 전화를 걸까 하다 그만두었다. 도저히 해서는 안 될 것 같다는 생각에서였다. 그가 주저하는 사이 최종의 순간이 다가왔다. 결국 민수는 어음 결제를 하지 못해 부도 처리되고 말았다.>

민수는 자신의 가정과 행복을 깨고 싶어 하지 않는 인물이었다. 그런 그가 마지막 기회라 보아도 좋았을 혜빈에게 부탁하기를 마다한 이유가 몹시 궁금했다. 부탁 한 번으로 가정은 다시 평온을 유지할 수 있었는데 말이다. 결국 민수는 하고 있던 사업을 그만두어야 했고 아내와 사이는 소원해졌다. 민수에게 위기가 찾아왔다. 인서가 이혼을 요구한 것이다. 인서와 민수는 거의 15년을 함께 살아왔기에, 나로서는 함께 어려움을 헤쳐 나가는 것이 더 낫지 않았을까 싶었기에 이혼이라는 사건은 너무 진부했다.

그래서 15년의 인연이 이렇게 쉽게 끝난다는 건 조금 아쉬운 부분이었다. 그러나 작가는 민수를 일부러 ‘위기’에 처하도록 이혼이라는 구성을 한 것 같았다. 왜냐하면 그래야 진퇴양난의 상태에서 죽도록 일만하는 계기가 생기기 때문일 것이다. 이혼 후 3년이 흐르는 시간 동안 둘은 가끔 만났다. 그 사이 인서가 신장 이상으로 쓰러지고 민수는 인서 곁에서 그녀를 정성껏 돌보게 된다. 그때부터 인서는 다시 민수를 용서하고 받아들이기 시작한다.

진부한 스토리 그러나 높은 가독성

민수는 인서에게 신장을 이식해주는 과정에서 자신이 위암 3기라는 사실을 알게 된다. 하지만 자신의 건강보다도 신장이식 수술을 먼저 감행한다. 이후 위암 수술을 한다. 이 부분이 소설의 절정이고 곧 결말로 치닫는다. 결말에 의하면 민수는 대학 동기에게 자신의 상태를 말하고 인서와 아이들에게 비밀로 할 것을 요구하지만 결국 비밀은 드러나 인서가 마지막까지 민수 곁에서 함께 한다.

소설은 정직하게도 시간 순대로 구성되었다. 간간이 과거를 회상하는 부분이 나왔지만 이외 부분은 오로지 민수의 사건으로만 흘러갔다. 하지만 그래서 소설은 입체적이지 않고 밋밋했다. 너무도 뻔한 스토리와 뻔한 결말로 인해 진부하기까지 했다. 눈치 빠른 독자라면 책의 처음부분에서 끝까지의 내용을 다 파악했을 정도였다. 그렇기에 인서나 혜빈의 입장에서 보조 플랫을 한두 개 정도 첨가하였으면 좋았을 것이라 본다.

또한 소설은 두 번씩 이야기를 전개 한다는 느낌을 주었다. 예로 <그동안 먹는 둥 마는 둥 하루하루가 가시밭길을 걷는 기분이었는데 자신이 그토록 좋아하는 아귀찜을 먹고 나자 조금은 마음이 가뿐해지는 것 같았다.

“엄마가 해주신 아귀찜을 먹고 나니 기운이 솟는 것 같아요. 고마워요, 엄마.”>

이 부분을 보자면 아귀찜을 먹고 기분이 나아졌다는 내용을 지문과 대사로, 굳이 두 번이나 설명할 필요가 있었나 생각이 든다.

<민수에게 하루하루는 너무도 고통스러웠다. 너무 괴로운 나머지 한강에 몸을 던질까도 생각했지만 가족들이 눈에 밟혔다.>는 부분들을 보자면, 이 문장이 나오기 전까지 민수의 괴로움은 제대로 묘사되지 않았다. 사업 부도와 아내와의 싸움이 설명되긴 했지만 독자입장에서 민수의 괴로움이 마음 깊이 느껴지지 않은 것이다. 인물이 현재의 사건에만 치중해 있느라 과거에 어떠했는지 성격 파악도 쉽지 않았다.

독자가 추측이나 음미할 재미를 찾을 수 없을 정도로 사건의 모든 내용이 정직하게 설명됐다. 이는 독자에게 인물의 감정과 소설 세계를 느끼게 할 여지를 주지 않고, 독자가 책 속으로 들어가려 하면 할수록 문장들이 독자를 튕겨내어 ‘방관’하라는 듯 대우했다. 그리고 인물의 시점이 너무 자주 바뀐 점도 있었다. 예로 민수의 시점에서 바로 인서로 옮겨가는 통에 혼란스러울 장면이 있다. <“그냥 모든 게 다 고마워서…….” 민수는 이렇게 말하며 천장을 올려다보았다. 그러고는 입술을 꽉 물었다. 눈물이 날 것만 같아서였다. “이제 그만 해. 자기가 자꾸 그런 말 하니까 기분이 이상해지잖아.” 인서는 민수가 자신이 잠든 사이 세수를 하고 머리를 감은 것도 그렇고, 자꾸만 고맙다는 말을 하는 것이 이상스럽게 생각되었다.>

민수가 혜빈의 도움을 받으려 하지 않았던 이유는 책 내에서 3번 정도 같은 내용으로 설명이 되었다.

<혜빈의 도움을 받을 수 있을지는 몰라도, 그 순간부터 너는 이제껏 인서에게 지켜왔던 순수한 마음을 더럽히게 될 거야. 그건 네가 사랑하는 인서에 대한 배신이야.>

아마 이러한 행동으로 인해 민수는 이혼한 인서에게 그나마 당당히 다가갈 수 있었던 것인지도 몰랐다.

작가는 <남자라는 이름으로 산다는 것은 무엇인가>를 표현하고 싶었다. 아내에게 모든 것을 주고 먼 길을 떠난 남자. 작가에 의하면, 남자라는 이름으로 산다는 것은 자신의 이름에 책임을 지는 일이다. 그리고 그 이름의 값을 다하는 것이다. 바보같이 주기만 하는 사랑은 많은 예술 작품에서 표현되어 왔다. 하지만 소설 속 민수의 사랑은 이상하게도 아름답지 않고 답답하기만 했다. 그리고 ‘남자’라는 특색이 거의 없었다. 사랑에 대한 남자의 심리가 특색 있는 사건과 심리로 표현된 소설이길 바랐는데 말이다.