-

-

어두운 밤이 하루의 끝을 잡아당긴다 - 시가 되고픈 산문집

원시인 지음 / 멘토스퍼블리싱 / 2019년 1월

평점 :

“산다는 건 끊임없는 자기부정의 반복”

[서평] 『어두운 밤이 하루의 끝을 잡아당긴다 (시가 되고픈 산문집)』(원시인 저, 멘토스, 2019. 01.08)

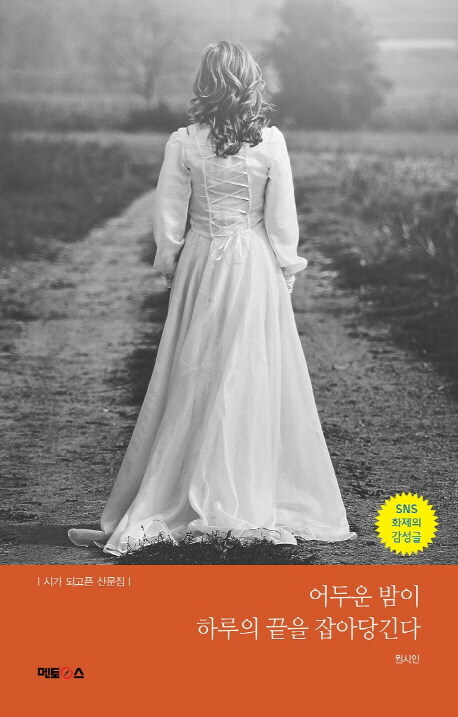

주황빛 띠지와 흑백 배경에 드레스를 입은 여인의 뒷모습이 있다. 책의 표지는 우울하고 또 어딘가를 벗어나고픈 인간의 심리를 반영하고 있었다.『어두운 밤이 하루의 끝을 잡아당긴다』 시집에는 수십 가지 시가 담겨 있다. 제목들은 하나같이 아기자기했다. <아름다운 시>, <나의 노래>, <살점>, <드르니에 항구>, <희망>, <바람과 구름> 등. 간간히 보이는 긍정의 제목들은 삶의 희망을 노래하는 듯한 인상을 주었다.

시 몇 가지를 소개하면 이렇다.

<형벌> 이 세상을 산다는 것은/ 끊임없는 자기부정의 반복에 불과하다.// 이 세상을 산다는 것은/ 서로 남이라는 것을 확인하는 슬픈 과정일 뿐이다.// 이 세상을 산다는 것은/ 이 세상이 형벌로 가득 찬 지옥이라는 것을 깨닫는 것이다.

<행복> 보이지 않던 행복이 보인다 해도/ 행복을 향해서 뛰어가지 마라.// 그나마 보이던 행복마저/ 신기루처럼 사라지고// 지친 다리는 더 이상 슬픈 몸뚱아리를/ 버티지 못하고// 별도 사라진 밤하늘을 바라보며/ 눈을 감을 뿐이다.

<도망> 이렇게 도망이나 갈 세상에/ 이렇게 숨을 곳이나 찾을 바에/ 무어 하러 여기에 왔소.

<유일한 희망> 희망이란 불행한 인간이/ 상상력을 발휘해/ 만들어낸 망상의 허구…// 그래서/ 이 세상을 버틸 수 있게 하는/ 유일한 희망은/ 마치 희망이 있는 것처럼/ 위장하면서 사는 것이다.

가을과 겨울을 담은 시집

시는 너무도 빨리 술술 읽혔다. 시 뒤에 숨은 고차원적 의미가 없이 그저 표현력과 묘사만이 시를 그리고 있었다. 시집을 덮고 드는 생각은 작가가 소년의 감성을 가진 자라는 점이다. 학창시절 혼돈의 감정을 가진 상태 그대로 어른이 되어 세상을 그린 자와 같았다. 시의 내용은 매우 정직했으며 거친 감정이 그대로 드러나는 미소 없는 글들이었다.

때론 글들은 칼날처럼 시작됐다. 예로, ‘갑자기 눈물이 치솟아 오른다’ 또는 ‘이렇게 불쑥 찾아오는 울적한 마음은 뭘까’ 또는 ‘내일이면 힘없이 부서질’ 등과 같은 부분들이 그렇다. 일기의 첫 문장과 같았다. 그래서 문체가 독특하지 않고 평범하게 느껴졌다. 시를 읽은 시간은 늦은 밤에서 새벽 사이였다. 감수성이 풍부한 시간임에도 불구하고 ‘어두움’ 이외의 느낌이 들지 않는 건 독특했다. 책 전체가 어둠으로 휩싸인 듯했다.

현재만을 기록한 단편적인 기록물로서 인생은 어둡고 희망도 부질없다는 주제를 담고 있는 책이었다. 심지어 시와 함께 실린 사진들도 죄다 흑백이고 으스스한 겨울나무, 웅크린 남자, 먹구름, 그림자 등이 담겨 있어 웃고 있는 어린아이의 밝음 따위를 느낄 수는 없었다. 사람들은 아무리 삶이 참담해도 세상에 대한 긍정과 아름다움, 열정, 흠모 등의 낙관을 보려는 심리가 있다. 나 역시 시는 그래도 아름다워야 하지 않느냐는 생각을 가진 자다.

여러 시들 가운데 그나마 희망이 담긴 시를 소개하면 다음과 같다.

<눈물 맺힌 꽃 한 송이> 가슴을 절개하고/ 떨리는 손으로 뜨거운 심장을 꺼낸다.// 차가운 땅을 파고 또 파고/ 땅속 깊숙이 아직 펄떡거리고 있는 심장을/ 두 눈 감고 묻는다.// 이제 눈물 맺힌 꽃 한 송이 내려놓고/ 돌아서 나는 세상 밖으로 나간다.

원시인 작가의 시집을 읽기 전날까지 김소연 시인의 아름다운 글 장난을 감상하고 있던 차였다. 김소연 시인의 글들을 아껴서 읽다가 원시인 작가의 시를 보니 작가들마다 감정과 문체가 이토록 확연히 차이가 나는지 다시금 뚜렷이 느낄 수 있었다. 원시인 작가의 시에는 이야기가 없고 흐름도 없고 순간의 감정만이 담겨 있었다. 또한 어떠한 배경에 놓여있는지도 뚜렷하지 않았다. 감정을 모두 묘사하는 건 일기에 불과하다. 작가라면 자신의 감정을 절제하고 생각을 다스리며 이것들을 질서 있게 이용해 작품으로 만들어야 했다.

무조건 비관적이라서 이 책을 비판하는 것이 아니다. 같은 감정이 다른 형식으로 계속 반복되는 느낌 때문에 똑같은 글을 계속 읽는 기분이 가장 찜찜했을 뿐이다. 작가가 자신만의 문체로 시에 담긴 우울함을 조금 중화시킨다면 가을과 겨울을 대표하는 독특한 장르의 작품이 될 수 있을 거라는 생각이 든다.