-

-

조선의 9급 관원들 - 하찮으나 존엄한 ㅣ 너머의 역사책 6

김인호 지음 / 너머북스 / 2011년 12월

평점 :

조선

사회의 단면 엿보다

『조선의

9급

관원들,

하찮으나

존엄한』

(김인호

/

너머북스)

역사책하면,

왠지

어렵고 나와는 상관없는 책이라는 생각이 많았다.

내용도

내용이지만,

용어들도

너무 생소했고,

역사의

전체 내용을 잘 알지 못하면,

이해하기

쉽지 않았다.

다행히

그런 거시적인 관점이 아닌,

미시적

관점에서 본 역사의 소소한 단면을 비춰 주는 책들이 근래에 나오고 있다.

이

책도 그런 종류의 책이라 할 수 있겠다.

제목에서

나와 있듯이 조선의 9급

관원들-하찮은

관원들을 총칭한다-의

단면을 보여 주는 책이다.

9급

관원들이라 하면은 우리가 잘 알고 있고,

들어

왔던 높은 관직과 하층민 사이에 있는 관원들을 가리킨다.

여기에는

약간이라도 들어 봤을 의녀,

광대,

마의부터

구사,

산원,

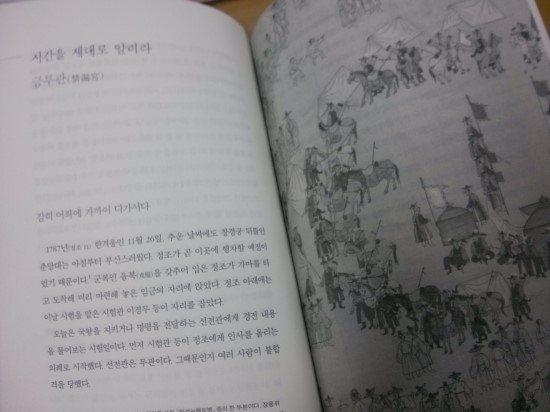

금루관

등 처음 들어봤던 관직도 포함되어 있다.

조선

관료제의 손과 발,

조선

시대의 뒷골목

책을

읽어 나가며 ‘아니,

이런

관직이 실제로 존재했었다니?’라는

놀라움이 있었다.

예를

들면,

죽은

사람의 시체를 직접 만져야 하는 오작인,

말을

길러서 국가에 바쳐야 하는 목자,

위험한

배를 운행해야 하는 조졸,

정확한

시간을 알려야 하는 금루관 등이다.

이들은

생명의 위험 속에서도 국가가 돌아가기 위해,

사회가

잘 굴러가기 위해 이 일을 해야만 했다.

물론,

일반

하층민보다는 낫지 않겠냐고 이야기할 수 있겠지만,

양반들은

천한 직종이라고 이들을 폄하하기 일쑤였다.

배를

타는 일은 당시의 선박 조건에 목숨을 걸어야 했다.

조졸이

힘들고 천시받았던 이유는 무엇보다 위험부담이 크다는 점 때문이었다.

(p.210)

한편,

이들을

폄하하는 사회 분위기 속에서도 약자를 배려하는 사회적 구조가 있었던 것도 흥미로웠다.

대표적인

것이 맹인이었다.

흉년이

들어 굶주린 사람을 구제할 때에도 맹인은 최후까지 나라가 돌보아야 할 대상이었다.

활인원이

이를 맡아하는 곳이었는데,

가을

곡식이 있어 사람들을 돌려보내도 맹인은 계속 남아 있게 했다.

(p.259)

이

책이 주는 장점은 단지 잘 모르는 옛 관직을 소개해 주는 데만 있지 않다.

거기서

더 나아가 그 관직에 있었던 실제 사람들과 그 사람들이 연루된 다양한 사건들을 소개하고 있는 것이다.

여기에는

살인,

간음,

권모술수

등 현대 신문의 사회면에 나오는 사건들이 나와 있다.

물론,

여기에는

옛 자료들을 낱낱이 조사해 현대의 언어로 포장해 전달한 김인호 작가의 노력이 크다.

갖가지

사건들을 보며,

조선

시대 역시 지금의 우리 사회와 비슷함이 많았음을 볼 수 있었다.

그때나

지금이나 사람 사는 곳은 거기서 거기인가 보다.

마지막으로,

책의

뒷머리에 작가의 코멘트가 이 책의 전체 목소리를 내고 있다.

“조선왕조는

원래부터 차별을 전제로 한 사회였다.

그것이

사회를 지탱하는 원리였다.

성리학에서는

이것이 자연의 원리라고 했다.

그러나

차별이 곧 천대를 의미하는 것은 아니다.

차별의

원래 의미는 각각의 사회적 역할이 다르다는 뜻이다....

그러나

차별은 시간이 갈수록,

다름을

이유로 천대를 낳았다.

그리고

그 희생은 사회의 밑바닥에서 일하는 사람의 몫이었다.“

(p.305)

다양한

직업의 사람들이 살아가는 이 시대다.

각기

다른 모습이지만,

결코

천대해서는 안 되는 것이다.

시계속

수많은 부품 중,

하나만

빠져도 시계가 그 역할을 못 하는 것처럼,

한

직업만 없어져도 당장 이 사회는 삐걱댈 것이다.

사회의

작지만 중요한 부분을 담당하고 있는 사람들을 다시 보게 되는 이 책.

한

번 읽어 봄 즉하다.