-

-

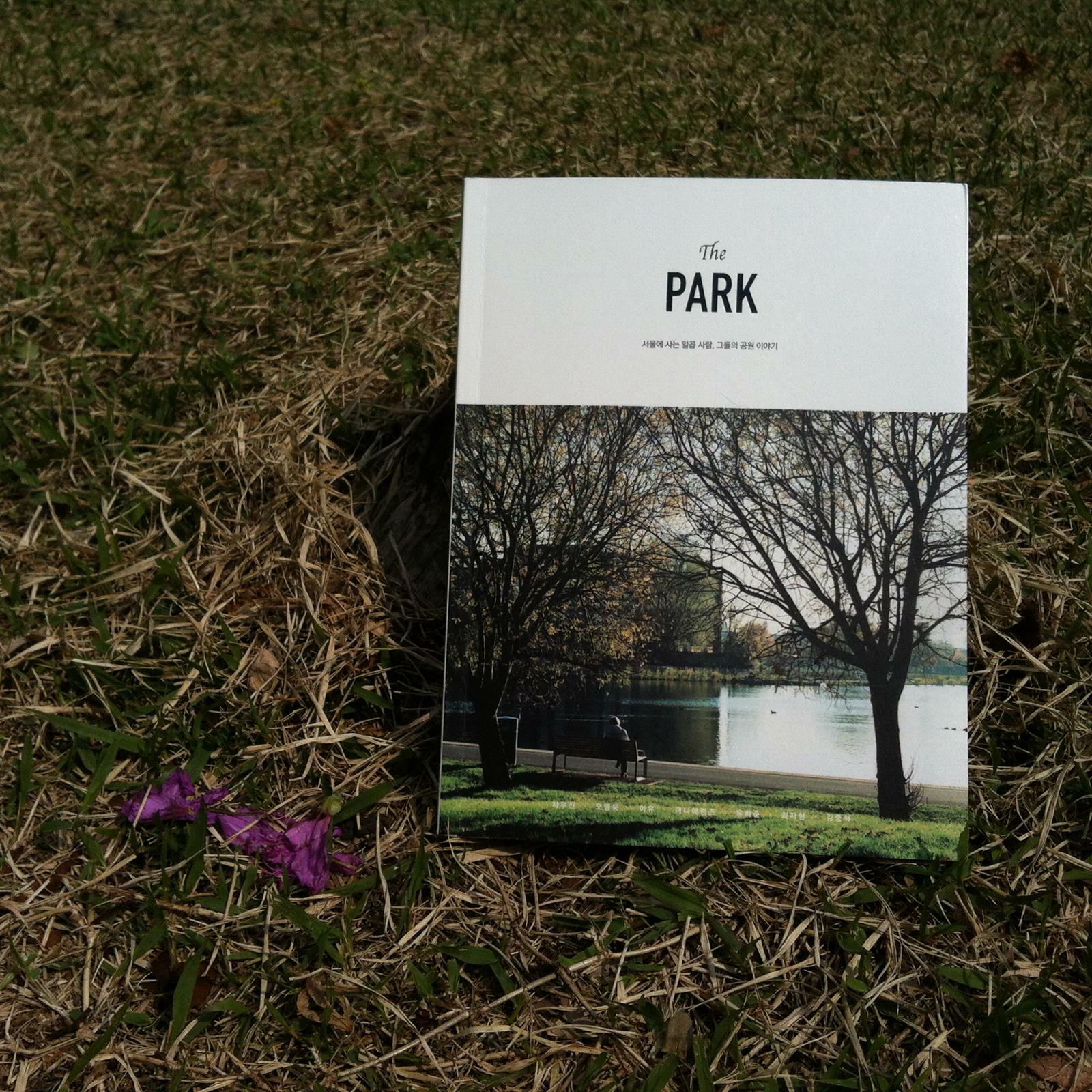

더 파크 - 서울에 사는 일곱 사람, 그들의 공원 이야기

차우진 외 지음 / 어라운드 / 2015년 4월

평점 :

절판

THE PARK

: 그 날 오후, 우리들은 공원에서

공원을 말할 때 사람들이 떠올리는 잔상들에는 어떤 것들이 있을까. 나는 맑은 날씨, 푸른 하늘, 자전거와 도시락, 치킨과 맥주, 페스티벌과 내가 좋아하는 밴드의 음악이 떠오른다. 이것은 그동안 내가 경험했던 공원에 관한 기억들이다. 어쩌면 공원은 가장 개인적이면서 사소하고, 비밀스럽고도 친밀한 감정을 공유할 수 있는 공간일지도 모르겠다.

그 공간에서 날씨 좋은 오후의 한때를 보내는 것, 아니면 까만 밤 강변에 비치는 수많은 불빛들을 바라보며 혼자 앉아 있는 것. 당신이 공원에서 보내는 시간이 어떤 모습이건 간에 그 모두는 우리에게 주어진 자유다. 스스로의 선택으로 인생을 꾸려가고 있다고 생각하지만 정작 내맘대로 되는 건 하나도 없다는 생각이 들 때, 그래서 어딘가를 걷고 가까운 공원을 찾아가는 것은 어쩌면 아주 자연스러운 일일지도 모른다.

이 책에는 그런 자유를 포기하지 않았던 일곱 사람의 글이 담겨 있다.

우리, 공원에 대해서 이야기 해 보면 어떨까?

어라운드 매거진과 기아 자동차가 함께 만든 책 <THE PARK>는 이런 나른한 오후의 어느 순간 떠올랐던 아이디어에서 시작하지 않았을까.

팍팍한 일상 속, 우리 서로 각자에게 위안과 휴식을 주었던 그 공원을 찾아가 보자, 라는 누군가의 들뜬 목소리가 들려오는 것처럼, 이 책 속의 일곱명의 스토리 텔러가 들려주는 이야기들은 한낮의 햇살처럼 눈부시게 빛난다.

이 책이 가장 내 마음을 끌어당겼던 이유 중 하나는 의외의 조합이라고 생각되면서도 개성이 또렷한 필자들에 있었다. 여기에 나오는 일곱명의 사람들 - 차우진, 오영욱, 이유, 대니애런즈, 유하준, 최지형, 김중혁 - 은 이 서울의 한 켠에서 자신의 삶을 '잘 살아내고 있는' 사람들이다. 그들은 각자 자신에게 특별한 의미가 되어 주었던 숲과 공원을 소개하고 거기에 얽힌 이야기를 들려준다.

가장 좋았던 것은 소개된 공원과 그 주변의 맛집, 미술관, 상점 같은 '잇 플레이스'를 귀여운 일러스트로 그려 놓은 지도였다. 덕분에 날이 좀 따듯해지면 이 책 한 권만 가방에 넣고 훌쩍 떠나면 좋을 것 같다는 생각이 들 정도로 (그런데 지도 사진을 못 찍었네!). 뿐만 아니라 각 챕터마다 필자들의 전문 영역과 어울리는 추천 목록이 있어 쏠쏠한 재미를 더한다. 음악 평론가인 차우진은 계절마다 음악 페스티벌이 열리는 올림픽 공원의 잔디에 누워 들을만한 음반을, 건축가인 오영욱은 서울의 시간이 담긴 건축물들을, 캠핑 매니아인 배우 유하준은 캠핑을 하면서 재밌있게 즐길 수 있는 놀이 몇 가지를 추천하고 소설가 김중혁은 나무 그늘이 있고 널찍한 의자가 있는 공원에서 읽을만한 소설들을 추천하는 식이다.

이렇게 공원의, 공원을 위한, 공원에서 할 수 있는 대부분의 것들을 모아놓은 이 책 <THE PARK>를 읽으면서 나는 곧 다가올 봄과 여름을 진심으로 손꼽아 기다리게 되었다. 연둣빛 나뭇잎 사이로 비치는 햇살은 언제나 좋아해 왔지만, 정작 내가 그 뜨거운 계절의 시간을 제대로 사용해 온 것은 불과 최근의 몇 년에 지나지 않았기 때문이다. 이제 손 끝에 닿아오는 바람은 점점 내 체온과 비슷해지고 나는 올해도 어김없이 그 시간들을 사랑하게 될 것이다. 그리고 아마도 그 시간이 흐르는 곳곳, 아주 많은 순간마다 이 책은 나와 함께이지 않을까.

그때 나에게 공원은 바다나 다름없었던 것 같다.

자연의 냄새가 있고 그들의 그림자가 길게 드리우는 곳.

그런 것들을 신사동 사무실 의자에 앉아서 생각하다가 무심결에 창문 밖을 바라보았다.

바로 옆에 바다가 있었다.

도산공원 / 패션 디자이너, 최지형

아무리 찾아봐도 길이 없다면 돌아 나오면 되는 거였다.

돌아 나오는 길도 엄연히 길이었다.

나는 계속 글을 썼고, 새로운 사람들을 만났다.

길이 없다고 느껴지면 다시 공원에 가서 물을 보았다.

여의도 공원 / 소설가, 김중혁

김중혁 작가의 긍정을 좋아한다. '뭐라도 되겠지'라고 말할 때의 대책없음과, 약간의 두려움과, 그럼에도 불구하고 밝은 빛을 쫒는 그 천진함을 좋아한다.

그는 이 책에서 가만히 물을 보던 시간들에 대해 얘기해 주었다. 개인적으로 강변은 아니지만 여의도 공원에서 휴식을 취하던 때가 있던지라 더 반가웠다.

그 공원에서 내가 하던 일은 그다지 특별한 것들이 아니었다. 그저 가만히 앉아 물 위에 떠 있는 나뭇잎들을 바라보는 것, 숲 아닌 숲 사이로 난 작은 길을 걷는 것. 그것이 전부였다. 하지만 나는 그 시간이 지나면 뭔가 조금은 달라져 있는 것을 느끼곤 했다.

그 때의 작가도 나 같았을까. 그래서 우리는 늘 이렇게 가끔씩 잊을만하면 공원을 찾아가 나무 사이로 난 길을 걷는 것일까.