전출처 : 조제 > [리뷰] 신경림 시인 낭독회 '사진관집 이층' / 인문까페 창비

전출처 : 조제 > [리뷰] 신경림 시인 낭독회 '사진관집 이층' / 인문까페 창비

지난번에 당첨되었다고 문자를 받은 신경림 시인의 시 낭독회에 다녀왔다.

일이 끝나고 초조한 마음으로 달려갔더니 겨우 제 시간에 도착할 수 있었다.

이제 두 번째 방문인 홍대의 인문까페 창비에는 벌써 사람들이 가득 차 있었고,

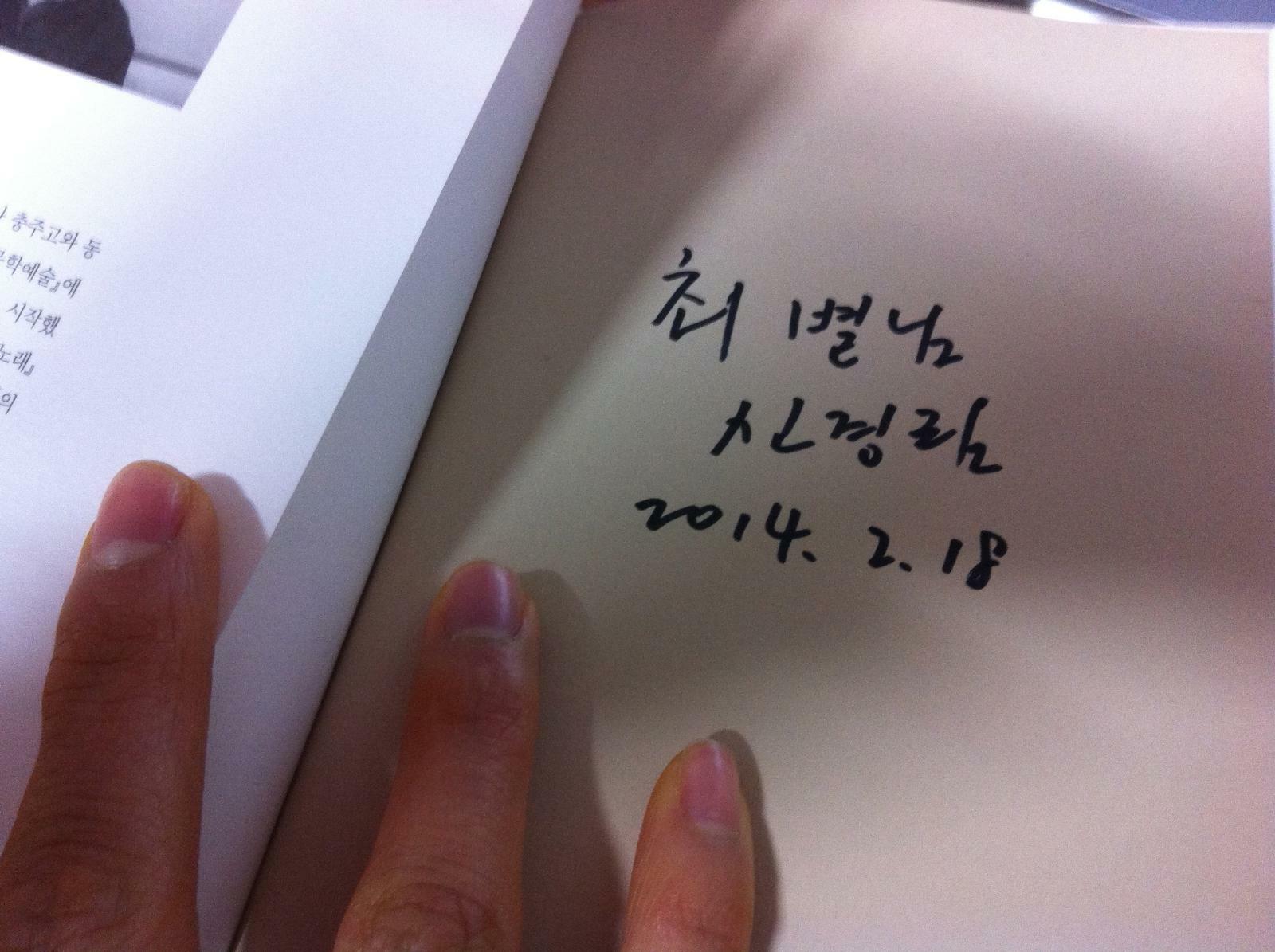

나는 시인의 새 책 한권을 사들고 가운데 자리에 앉았다.

행사는 얼마 전(바로 행사 전일) 첫 시집을 발표한 유병록 시인의 사회로 진행됐다.

유병록 시인은 신경림 시인의 신작 '사진관집 이층'에 나오는 시 중에서도 시인의 애틋한 추억이 묻어있는 장소를 그린 시들 위주로 낭독회를 구성했고,

그래서 나는 신경림 선생님이 오랜 시간동안 살았고, 살고 있는 정릉, 시인의 어머니가 걸었던 길음시장까지의 골목,

그의 아버지가 살았던 안양의 집까지 모두 다녀온 듯한 느낌을 받을 수 있었다.

여든이 넘은 노시인의 기억 속에 남아있는 그 추억과, 공간들.

남들을 가르치려고 해서는 안 되고,

그런(이데올로기에 사로잡혔던) 시절이

제가 시를 쓰면서 가장 즐겁지 않았던 시기였던 것 같습니다.

저는 말 잘 못해요.(한참 말씀을 조리있게 하시고 나서)

사람이라는 게 평생 얼마치 해야 할 일들이 정해져 있는가 봐요.

20년 사이에 다른 사람 평생 다닐 여행을 다 다녔으니.

(60대에 첫 여권을 발급받고 여행다닌 일화를 설명하며)

사진을 못 찍어가지고, 제가 여행을 다니다가 사진을 찍어오면,

데스크에서 다 폐기처분을 했어요. 그래서 어디어디 갔느냐고 물어봐서 사진사가 다시 가서 찍어오구.

사진을 못 찍어가지구... 쓸쓸하고....

시가 안 써지면 안씁니다.

잘 써질 때까지 기다리는 거죠.

(시가 안 써질 때 어떻게 하느냐는 고등학생의 질문에)

시인이 들려주는 이야기는, 오래전 일 같기도 하고 바로 어제의 일 같기도 했다.

여든 해가 넘는 일생을 살아오면서, 새로운 나라의 낯선 풍경을 마주하면서

그의 몸이 옹기라도 된 것 마냥 그 안에서 숨 죽이고 삭혔을 이야기들.

그 이야기들이 세상에 하나씩 곱게 짜여진 시로 나와 시의 집을 만들고, 그 안에서 숨을 쉬고 있다.

개인적으로 이번 낭독회에 가지 않았더라면, 그의 소박하고도 쓸쓸하고, 슬프고도 아름다운 이야기를 듣지 못했더라면,

그래서 그 세계를 잠시나마 함께하지 못했다면 참 손해였을 거라는 생각이 들었다.

낭독회 행사와 함께 사인회까지 진심을 다해주신 노시인께 감사하다.

+ 이번 시집에서 좋아하는 시

찔레꽃은 피고.

이웃 가게들이 다 불을 끄고 문을 닫고 난 뒤까지도 그애는 책을 읽거나 수를 놓으면서 점방에 앉아 있었다.

내가 멀리서 바라보며 서 있는 학교 마당가에는 하얀 찔레꽃이 피어 있었다. 찔레꽃 향기는 그애한테서 바람을 타고 길을 건넜다.

꽃이 지고 찔레가 여물고 빨간 열매가 맺히기 전에 전쟁이 나고 그애네 가게는 문이 닫혔다.

그애가 간 곳을 아는 사람은 없었다.

오랫동안 그애를 찾아 헤매었나보다. 그리고 언제부턴가 그애가 보이기 시작했다.

강나루 분교에서, 아이들 앞에서 날렵하게 몸을 날리는 그애가 보였다.

산골읍 우체국에서, 두꺼운 봉투에 우표를 붙이는 그애가 보였다.

활석 광산 뙤약볕 아래서, 힘겹게 돌을 깨는 그애가 보였다.

서울의 뒷골목에서, 항구의 술집에서, 읍내의 건어물점에서,

그애를 거듭 보면서 세월은 가고, 나는 늙었다.

엄마가 되어 있는, 할머니가 되어 있는, 아직도 나를 잊지 않고 있는 그애를 보면서

세월은 가고, 나는 늙었다.

하얀 찔레꽃은 피고,

또 지고.