-

-

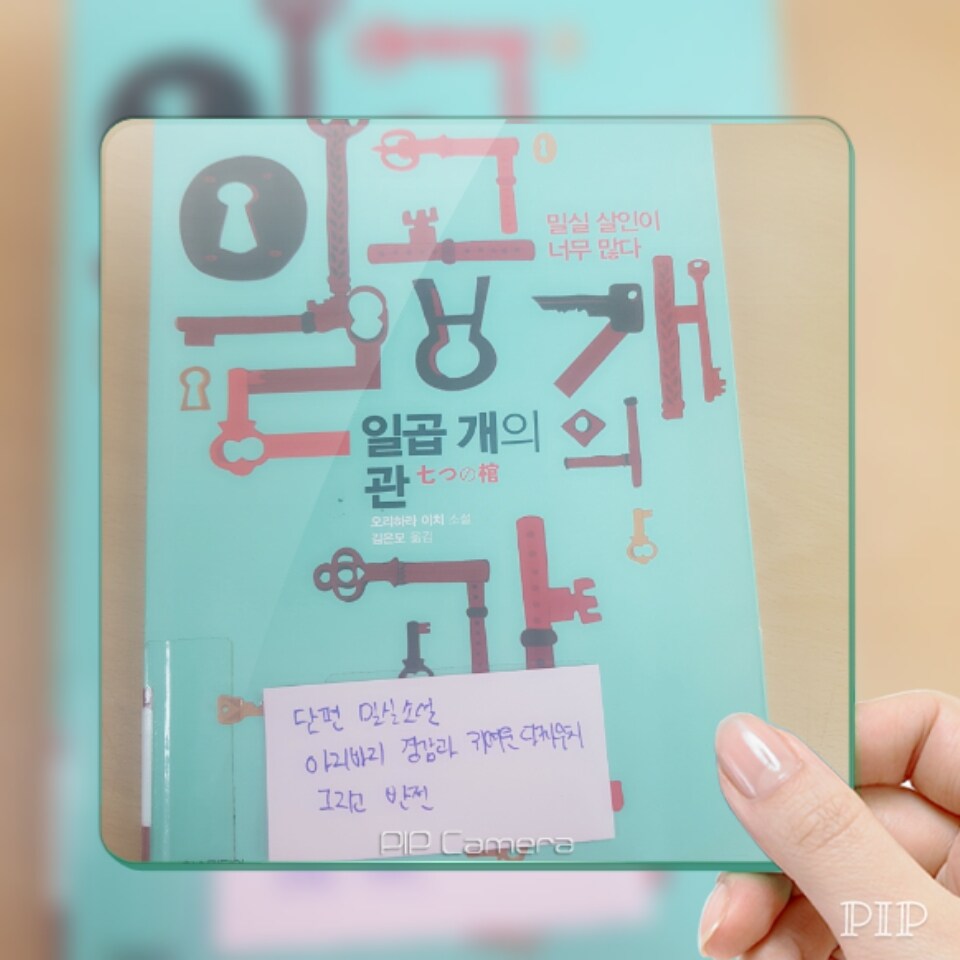

일곱 개의 관 - 밀실 살인이 너무 많다

오리하라 이치 지음, 김은모 옮김 / 한즈미디어(한스미디어) / 2015년 11월

평점 :

절판

어벙한 경감과 귀여운 형사의 만담

이야기 시리즈로 유명한 니시오 이신의 인간 시리즈 어딘가에 캐릭터를 즐기기 위해 추리 소설을 읽는 사람의 이야기가 나온다. 추리를 즐기는 게 아니라, 탐정과 조수의 만담을 비틀어 머릿속에서 BL을 만들어 간다고. 독특한 캐릭터라고 생각했다. 그때는.

일곱 개의 관은 밀실 살인만 다루는 일본 미스테리 소설이다. 추리소설이라고 쓰고 싶지만, 본격 추리 소설과는 약간 궤도를 달리하는 것 같다.

상황은 있지만 단서는 없다. 해설편을 읽기 전에 해설하는 건 거의 힘들다. 단서 찾는 건 처음부터 관두었다. 이번에는 또 어떤 반전으로 날 놀라게 할까. 두근거리는 마음으로 책을 넘겨 나간다. 기발한 반전이 나오면 감탄한다.

본격 추리 소설이 무엇인지 물으면 울 테지만. 추리할 만한 단서가 거의 없는 건, 본격 추리와 거리가 멀다고 생각한다. 셜록 홈즈나 아르센 뤼팽을 읽을 때는 잘 추리했는지 물으면 역시 울 테지만. 엉엉엉.

캐릭터를 즐겼다. 밀실사건을 좋아해 경찰이 된 아리바리 경감과 25살의 약간 무례하지만 경감보다는 똑똑한 형사. 둘의 만담은 재미있다. 어떨 때는 경감이, 또 어떤 때는 형사가 사건을 해결하며 아웅다웅 대는 것까지. 8시부터 근무 시작 9시 전까지 큭큭대며 소설을 읽었다. BL까지 그리지는 않았지만, 미스테리를 읽는 독자로서, 바람직한 태도는 아닌 것 같다.

이 단편 모음집의 진짜 주인공은 경감도 형사도 아니다. 둘은 단순히 안내자일 뿐. 진정한 사건 해결은, 둘의 손을 벗어난 어딘가에 있다. 범인일 때도 있고, 지나가는 목격자일 때도 있고. 진정한 정답이 툭 튀어나올 때. 어머, 이런 방법도 있나. 깜짝 놀라게 된다.

여러 가지 재미있는 반전이 있었지만, 역시 가장 기억에 남는 건, ‘존 딕슨 카를 읽은 사나이들’. 그 누구도 들어갈 수 없는 서재. 그 서재에서 두 구의 시체와 서재 열쇠 한 개가 발견되었다. 들어갈 수 있는 열쇠는 오직 하나. 뭐야, 이 황당무계한 사건은.

이 이야기와 관련 있는, 3명의 이야기가 순차적으로 진행된다. 마지막 사람의 이야기를 읽고 난 뒤, 소설은 메모하지 않는다는 지론을 깨고, 메모해 두었다. 아니 이런 어처구니없지만 납득가는 살인 방법이 있나. 최근에 읽은 추리소설 중 마음에 드신 거 무엇이십니까. 누가 이런 질문을 한다면, 있어보이는 척 독서 노트를 든 다음, 한참 뒤적거리다 바로 보여주기 위해.

왜. 가끔은 있어 보이는 척도 필요하다. 그러니 질문해 줄 사람은 있어요? 이런 우울한 질문은 하면 안 된다. 운다.

이리하라 오치. 원래는 서술 트릭을 즐겨 사용하는 소설가. 서술트릭이 없는 이 작품이 이례적. 히가시노 게이고 소설에 해설을 써준 적도 있단다. 헤에. 언젠가 기회가 닿으면 다른 작품을 찾아볼까.

일본 소설, 가벼운 미스테리를 좋아한다면 분명 즐겁게 읽을 수 있는 책. 책에 몰두한 짧은 시간이 분명 아깝지 않을 터.