-

-

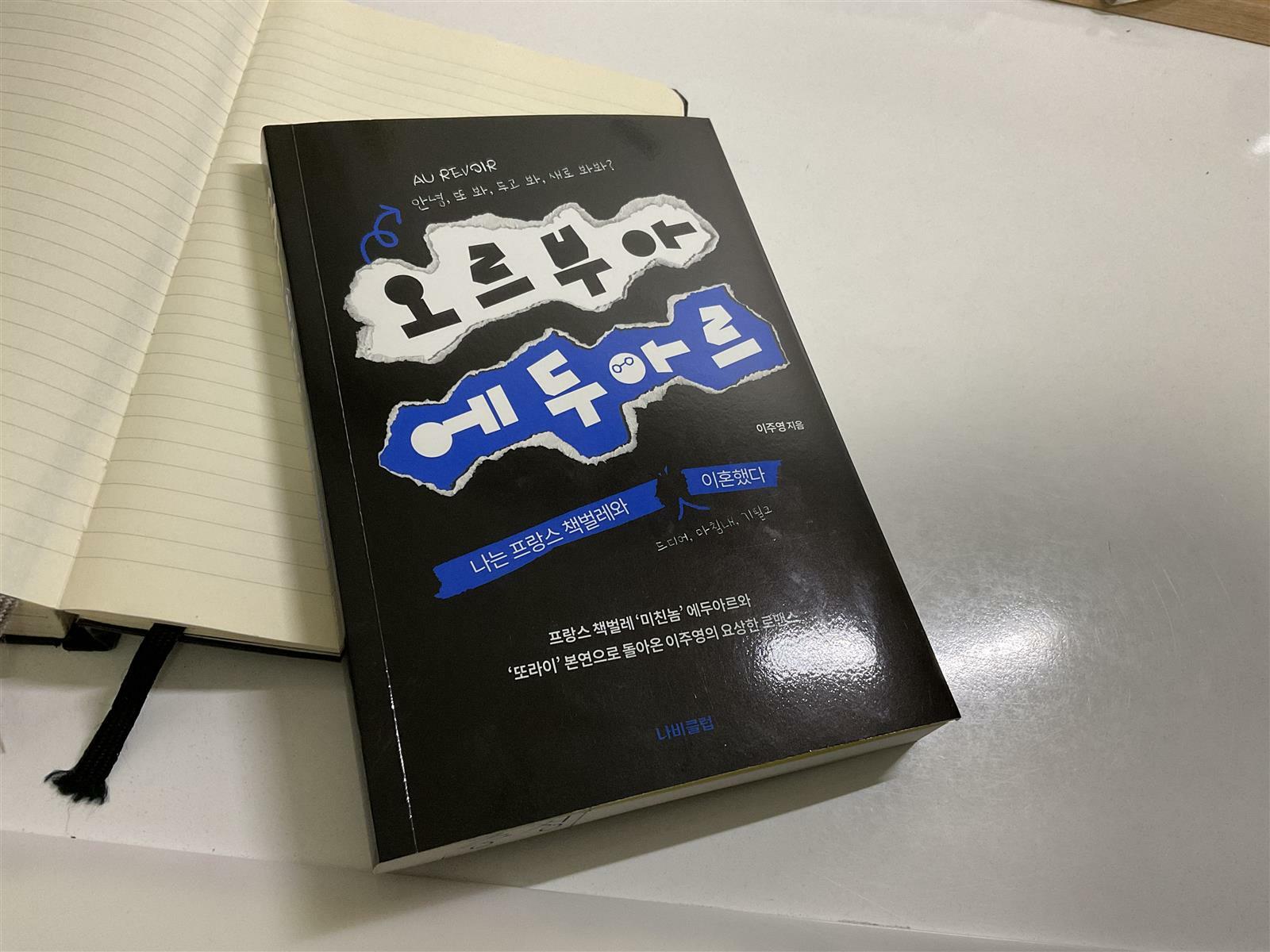

오르부아 에두아르 - 나는 프랑스 책벌레와 이혼했다 ㅣ 프랑스 책벌레

이주영 지음 / 나비클럽 / 2023년 11월

평점 :

E 사랑하는 당신이 당신일 수 있도록

K 우리가 나눈 것이 사랑일 수 있도록

유광에 반짝거리는 검은색 표지에 종이를 찢고 나온 것처럼 처리된 제목. 디자인 업무에 종사하는 직군의 에세이라고 해도 믿을 만큼 표지가 세련됐다고 생각했다. 어라, 그런데 다시 생각해 보면 찢어진 느낌은 무광 표지가 더 잘 맞았을 것 같기도 하다. 그렇지만 반짝이는 재질이 글의 내용과 어울리는 것 같다. 반짝반짝, 이 단어가 저자의 삶과 함께하므로.

이주영 씨의 문체에는 유머와 위트가 풍부하다. 스무 살 이후 일본에서 공부하고 이탈리아, 그리고 프랑스를 넘나들며 다채로운 일상을 겪은 덕분일까. 흘러가고 떠돌아다니는 삶, 그리고 어느 날 내리게 된 결혼이라는 닻. 그 땅은 양지바르고 올바르게 느껴졌다. 저자의 애정이 책을 읽는 동안 전염되어서, 나는 가본 적도 없는 프랑스와 만나본 적 없는 에두아르를 조금쯤 좋아하게 되었다. 참, 근데 이거 에두아르와 이혼한 얘기다.

<오르부아 에두아르>는 섬세하지만 골때리는 남편과의 결혼 생활을 정리하며 겪은 일과 스스로에 대한 성찰을 담고 있다. 이주영의 프랑스 책벌레 시리즈 세 권 중 마지막 권이다. 결혼, 연애, 그리고 이혼. 하지만 완결은 아니다. 결정판이다. 이 정정(訂正)은 이혼이 삶의 종말은 아니라는 생각을 담고 있다. 그리고 이혼은 삶의 종말이 아닐 뿐더러 사랑의 종말 역시 아닌 것 같다. (사실 이주영 씨에게는 어떤 것도 사랑의 종말은 될 수 없어 보인다) 그보다는 잘 묶은 신발 매듭에 가깝다. 그 신발을 신고 다시 걸어간다. 그리하여 이주영 씨의 이혼은 끝이라기보다 새로운 시작이 된다. 진부하지만 그렇다.

p.96

인내심은 비교적 긍정적인 이미지를 지닌 단어지만 지나친 인내심으로 인해 삶이 공허해지고 무료해질 수 있다는 것을 생각보다 많은 사람들이 모르는 것 같다. 공허와 무료가 누적되면 사람이 피폐해진다는 것 또한 모르거나 생각하지 않는 것 같다. 용기를 내는 일은 상당히 어렵다. 어려운 일은 반드시 해야 하는 건 아니다. 하지만 세상에는 쉬운 일이 별로 없다는 것을 우리 모두 알고 있지 않은가?

p.39

“한쪽엔 눈알이 있는데 한쪽은 그냥 하얀색이라 균형이 안 맞아. 내가 거즈 위에 눈알을 그려 넣어도 될까?” ”안 돼.” ”난 이제 부모도 없는 고아인데…. 불쌍한 친구 소원 하나 못 들어주냐?”

이 책은 발랄하다. 통통 튄다. (사실 조금 골때린다.) 아무튼 슬프고 비참한 이혼 얘기가 전혀 아니다. 저자는 거의 마지막 부분에서 이 책을 쓰게 된 계기를 이혼에 대한 부정적인 인식을 바꾸는 것이라고 얘기한 바 있는데, 그 문장을 읽고 이 책의 주제가 하나로 정리되는 것 같은 기분이 들었다. 삶은 계속되고, 그건 부끄러운 일이 아니라는 것. 같은 장소로 돌아온 기분이 들더라도 고도가 달라졌을 수 있다는 것. 그것은 어쩌면 사랑했던 타인과 그 세계를 지반으로 삼았기 때문이라는 것. 이혼을 말하는 도서지만 결혼 장려글이라고 해도 좋을만큼 사랑과 가족에 대한 예찬이 있었다.

p. 30

“오늘은 해물 파스타를 배울 거에요.“ (…) ”스파게티를 쓰면 안 되나요?” “안 될 건 없지만, 덜 맛있어요. 다만 펜네나 푸질리 같은 짧은 파스타는 해물 파스타에는 절대 사용하지 않으니 주의하세요.” “왜죠?” ”나도 몰라요. 이탈리아인들이 그렇게 하니까 나도 그냥 따라하는 거예요. 왜 웃어요? 내 대답이 거지 같나요? (…)”

이처럼 몹시 로맨틱하고 섬세한 이들의 연애담 (결혼 후에도 연애할 수 있다는 생각에 동의하지 않는다면 ‘결혼 생활’이라고 읽어도 좋다.) 을 읽다 보면 대체 왜 이혼하게 된 것인지 의문이 든다. 사유는 50페이지 즈음에 슥 밝혀진다. 통통 튀는 발랄함, 그 독특한 탄성은 사실 밑바닥을 찍고 올라오는 에너지였을까. 스포일러가 되지 않는 선에서 요약하자면 다음과 같다. 11년간 서서히 삶을 잠식한 무기력. 공허. 헐거워지는 닻. 하지만 작가는 어느 날 찾아온 ‘살아 있다는 감각’을 부여잡고, 다시는 잊지 않기 위해 더 열렬히 자기 자신이 되려고 한다. 경직된 결혼 ‘생활’이 영 맞지 않았다고나 할까. 그래서 읽다 보면 작가가 남편이나 결혼에 부정적이지 않다.

p.182

속사정을 모르는 사람들은 나의 이런 행동을 용기라고 말하지만 그건 용기가 아니라 지친 사람에게 나타나는 증상 중 하나인 자신의 삶에 대한 ’방관‘이었다. 자신을 놓아버리고 싶은 지친 마음이었다.

세계 각국을 돌아 다니며 혼자 살아온 삶이 작가의 가치관에 영향을 미친 부분이 있었을까? 나는 이 에세이가 대단히 독립적인 여성이 자신으로 존재할 수 없어서 새로운 모험을 떠난 이야기라는 생각이 든다. 이주영 씨는 상대가 에두아르라 이혼한 것이 아니라, 스스로가 이주영이기 때문에 이혼한 것 같다. 작가는 ‘복귀’라고 표현했지만 나는 동의하지 않는다. 되돌아가는, 되짚어 돌아가는 것과 같지 않다. 발자국을 이정표 삼아 낯설게 갈 것이다. 같은 장소에 가더라도 다른 걸 볼 것이다. 그래서 인생은 혼자 사는 곳이지만 가족은 아름답다고, 더 이상 함께 있지 않아도 사랑할 수 있다고 생각하게 될 것이다. 나는 이런 작가의 약력과 생각이 대단히 흥미롭다고 생각한다. 프랑스에서 12년을 살았기 때문일까, 아니면 오히려 프랑스로 이 끌리게 된 것일까. 자유의 나라에서 온 자유로운 여자. 그가 연인에게 남긴 마지막 인사.

사랑의 온도, 이별의 품위, 다시 살아갈 용기.

그리고 이륙을 위한 이별에 관하여.

<오르부아 에두아르>다.

p.106

에두아르는 고개를 끄덕였다. 그리고 내 눈을 바라보며 말했다. 자신의 명예를 위해 지난 11년 동안 그랬듯 전시회에 다니고 연극과 오페라를 보며 책을 읽어달라고. 반드시 분위기 좋은 카페에서만 커피를 마시고, 친구들을 집에 초대해서 내가 잘하는 디저트를 만들어주라고. 한국에 가서 무슨 일을 하더라도 글쓰기와 그림 그리기를 멈추지 말아달라고, 좋은 작가가 되어달라고 했다. 당부에 가까운 말을 하던 그가 내게 물었다. ”나는 너의 명예를 위해 무엇을 할 수 있을까?” “지금처럼 미친 책벌레로 살아주면 돼. 나는 내가 프랑스 책벌레 에두아르의 아내였다는 것만으로도 충분히 명예로워.” 에두아르의 눈시울이 붉어졌다.

p. 231

Edouard, Here, I am, I am still Here and I will be Here. I will always be Here.

p.s. 구두끈에 관한 이야기는 작가 브런치에 있는 <나는 프랑스 책벌레와 결혼했다> 체험판에서 읽을 수 있다. 다음 링크.

https://brunch.co.kr/@juju0430/1

출판사에서 도서를 제공받아 작성된 서평입니다.