-

-

여름의 피부 - 나의 푸른 그림에 대하여

이현아 지음 / 푸른숲 / 2022년 7월

평점 :

품절

‘여름’ 이라는 단어는

이글이글 타오르는 채도 높은 컬러들을 떠올리게 한다.

한 여인의 웅크리고 있는 푸른빛이 감도는 표지의 책을 보는 순간 제목과 대치되는 톤에 본능적으로 끌렸다.

먼저, 작가가 생각하는 푸른빛은 이러하다.

바깥과 실내의 푸른 기운이 서로 만나는 새벽과 어스름은 내가 가장 기다리는 시간이다. 그때 창밖의 하늘과 실내의 빛은 완전히 포개어져 안팎을 구별하기 힘들다. 그곳은 완벽한 푸름 속에서 머무를 수 있는 나만의 은거지다. 그 시간과 공간은 아주 짧은 시간 동안만 유효하지만, 하루도 빼놓지 않고 찾아온다.

푸르름을 새벽녘의 어스름한 빛깔로 표현한 것이 머릿속에 이미지화 되면서 떠올려진다.

하지만 다시 한번 어떤 푸른빛인지 콕 찝어서 다시 표현해 주기도 한다.

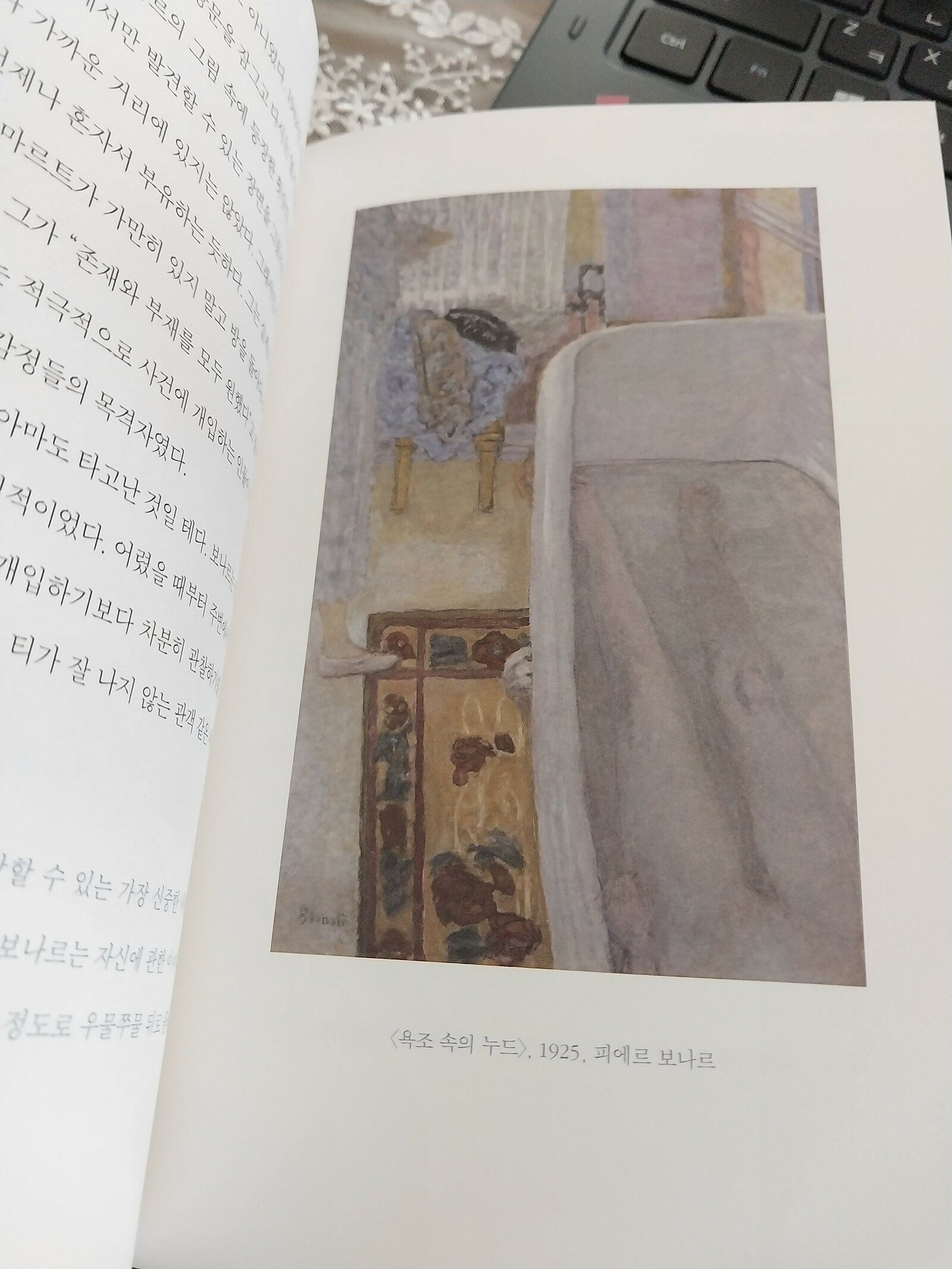

푸른 그림에 대한 책을 쓴다고 말하면, 사람들은 종종 어떤 파랑을 좋아하는지 물어왔다. 파랑은 투명하고, 넓고 깊다. 그런 색의 구체적인 좌표를 짚는 건 쉽지 않다. 하지만 속으로 생각했다. 결국 나는 피에르 보나르의 블루를 말하게 될 것이라고.

그리고 피에르 보나르의 블루를 볼 수 있는 그림을 같이 보여준다.

<세면대 위의 거울>

1908. 피에르 보나르

<욕조 속의 누드>

1925. 피에르 보나르

(저작권 문제가 있을 것 같아 책 속 그림은 총 두 점만 첨부하였습니다.)

사람마다 컬러에서 받는 느낌이 다른데, 나는 보통 밝고 채도가 높으면

에너지를 빼앗기는 느낌이고 채도가 낮을 때 편안함을 느낀다.

퍼스널 컬러. 진단받아 본 적은 없지만, 얼굴에 핑크 기운이 돌고 블랙그레이톤 헤어보다 브라운톤 헤어가 더 어울리는 것을 보면 웜톤이라 할 수 있겠다. 그렇지만 나는 무채색이나 푸른빛의 쿨톤에 더 끌린다. 아마 이러한

성향으로 인해 이 책이 표지부터 본능적으로 끌렸으며 편안하게 즐길 수 있었던 것 같다.

작가의 예술가적 기질이 글 곳곳에 묻어나 에세이집에 가깝다 할 수 있겠다. 그림을

이해할 수 있게 설명해 주는 해설서나 도슨트북이라고 하기에는 문학적 표현에 가까운 문장이 많다.

여름에는 새로운 단어를 껴안을 수 있는 몸을 갖게 된다. 여름이 나를 통과했으면 좋겠다는 마음으로, 계절의 모든 흔적을 남기고 갔으면 좋겠다는 마음으로, 볕이 내리쬐는 대로 느슨하게 몸을 푼다. 바람이 들도록 몸을 연다. 어떤 것이든 안으로 흘러들어와 나를 간지럽히도록 내버려둔다. 눈꺼풀 위로, 손톱 아래로, 등줄기로, 귓바퀴로, 양 뺨으로, 발가락 사이로, 무릎 뒤편으로,

......(중략)

내가 여름에 주운 단어 중 하나는 나신이다. 아무것도 걸치지 않은 몸. 나는 종종 그 단어를 즐기는 일을 좋아한다. 혼자이고, 외롭지도 않은, 남자 없는 여름, 창문을 연 뒤 옷을 훌훌 벗고 집 안을 거닌다. 타인의 시선이 부재할 때 몸은 가벼워진다. 그 행위에는 은밀한 자유로움이 깃든다. 신기한 일이다. 내가 나를 바라볼 때, 몸은 나에게서 고립되지 않는다. 혹은 그럴 때만 나에게 몸이 있음을, 살아 있음을, 여기 있음을 깨닫곤 한다.

p76 [여름의 피부]

화자를 작가 자신이 아닌, 소설 속 주인공이라 바꾸면 하나의 작품이

된다.

그림과 함께 생각하고 느꼈던 바를 절묘하게 풀어내는 작가의 능력은 여러 편의 단편 소설을 읽은 것 같은 느낌을

선사해 준다.

나는 때때로 그림 보는 것을 즐겨하지만, 그림을 사조로 묶고 연대별로

묶고 작가 화풍의 특징을 몇마디로 정의하는 그런 미술책은 보아지지 않는다.

[여름의 피부]는 그런

책이 아니어서 이 여름 끝 무렵을 매우 만족스럽게 채워주었다. 작가님과 소개해준 분께 감사의 말을 전하고

싶다.

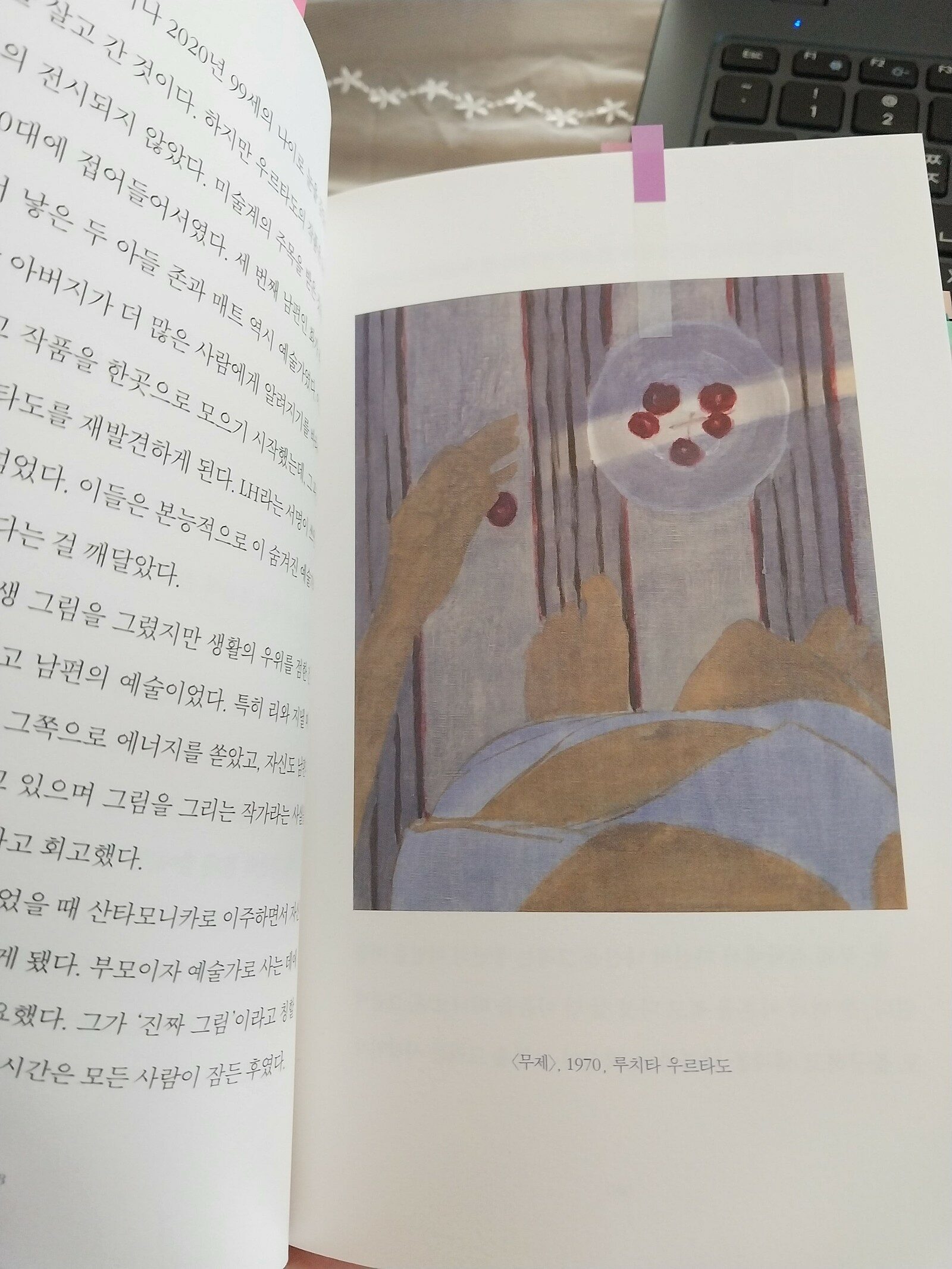

- [여름의 피부] 속

제일 좋았던 그림 –

<무제> 1970. 루치타

우르타도

<안락의자에 앉아 글을 쓰는 여인> 1929. 가브리엘레 뮌터