-

-

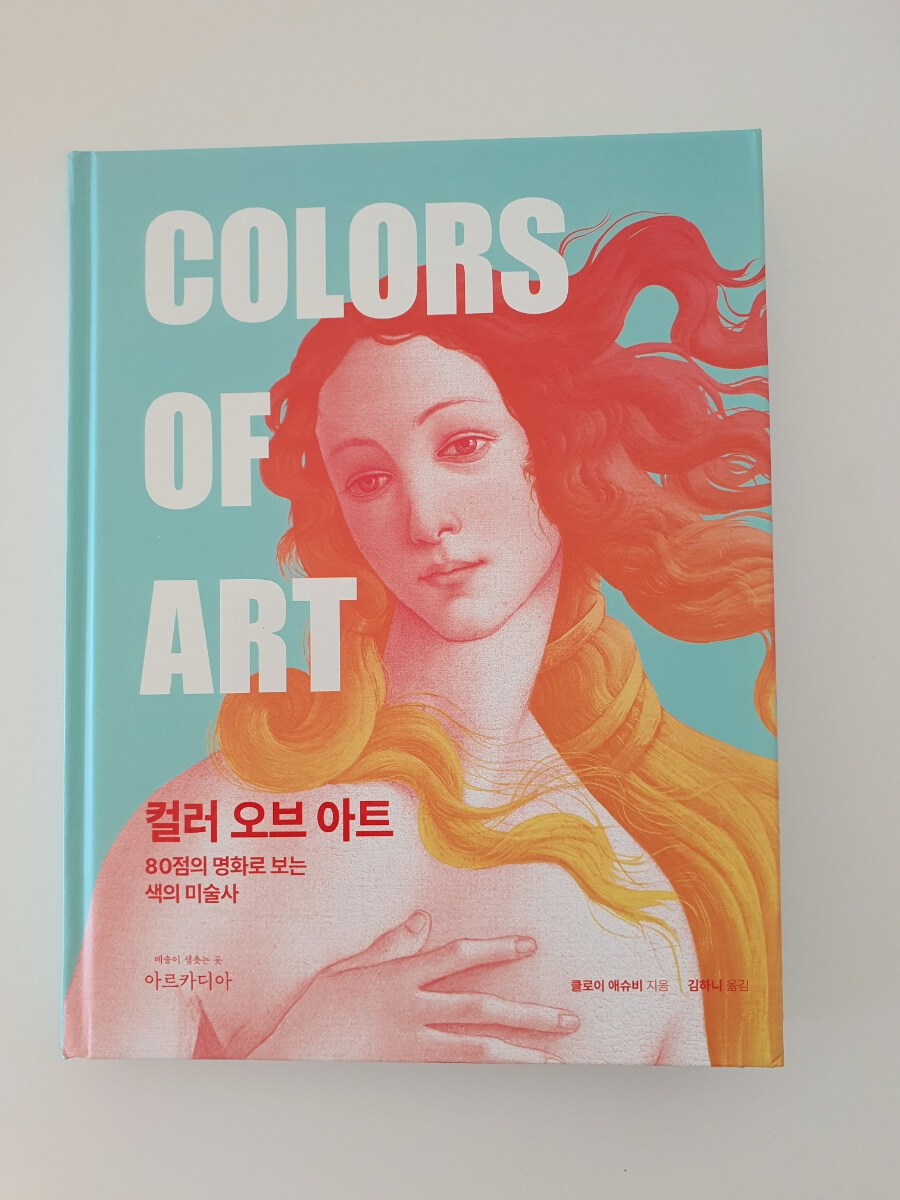

컬러 오브 아트 - 80점의 명화로 보는 색의 미술사

클로이 애슈비 지음, 김하니 옮김 / 아르카디아 / 2023년 1월

평점 :

2023년 팬톤에서 정한 올해의 색은 비바 마젠타. 코로나 이후 예전 시대로의 회귀가 아닌 전혀 새로운 세상에 대한 희망을 담았다고 한다. 사회 초년생 시절, 회사에서 처음 팬톤 컬러칩을 보고 새로운 세계를 알게 된 듯한 흥분을 감출 수 없었다. 어제 본 광고판도, 이대리님이 새로 구입한 스커트도, 아까 편의점에서 사온 과자 봉지도 실은, 전세계적으로 알려진 이 회사의 컬러가 영향을 미친 것이라고 생각하니 놀라지 않을 수가 없었다. 색이 그 시대의 상황과 사회, 문화적인 이야기를 담고 있다는 것이 몸소 체득되었다. 그 이후로 줄곧 일상속에서 무심하게보는, 우리를 둘러싼 많은 색들이 예사롭지 않게 보이기 시작했다.

<컬러 오브 아트>는 시대적으로 색이 어떻게 변화해 왔는지 그 흐름을 잘 보여주는 책이다. 색의 역사는 곧 미술의 역사와도 맥을 같이 한다. 미술의 역사는 시대의 역사와도 흐름을 같이 한다. 색을 아는 것은 그 시대를 이해하기 위한 좋은 수단이기도 하다는 뜻이다. 고대시대 숯과 황토로 벽화를 그리던 회화에서 중세시대 르네상스와 바로크, 로코코양식을 거쳤고, 산업혁명과 함께 물감의 혁신적인 개발공급에 힘입어 신고전주의와 인상주의로 변화했다. 그 이후로 후기 인상주의와 표현주의 초현실주의 같은 색의 새로운 시도들도 단행되었다. 그리고 현대에 이르러서는 단순히 예술성을 표현하는 것에 그치지 않고 사회와 문화가 전하는 메세지를 담고, 보다 많은 사람이 소비하는 예술로서의 색을 발산한다. 풍부하게 실린 명화들을 감상할 요량으로 펼쳐들었던 책인데 미술사의 흐름까지 보이니 독서할 맛이 나는구만.

천연광물로부터 얻은 울트라 마린이라는 색이 얼마나 귀했고, 인공 안료가 개발되기 시작하는 시점에 얼마나 많은 화가들이 인공 화합물로 인해 건강과 목숨을 잃었는지에 대한 부분은 특히 흥미로웠다. 하네스 페르메이르 <우유 따르는 하녀>, 에두아르 마네의 <제비꽃을 든 베르트 모리조>, 수잔 발라동의 <버려진 인형>, 에른스트 루트비히 키르히너의 <베를린 거리 풍경> 등 유명한 화가들의 잘 알려지지 않은 작품을 감상할 수 있다는 점과 반대로 잘 알려지지 않는 화가들의 새로운 작품을 감상할 수 있다는 점 모두 좋았던 책이다. 그중에서도 가장 내 눈을 끌었던 작품은 이브 클랭의 <IKB 79> 이다. 일상에서는 보기 힘든, 단번에 시선을 사로잡는 강렬한 파랑. 실제로 작품을 본다면 지면과 비교해 가장 다른 인상을 줄 것 같은 작품이기도 하다.

그는 프랑스 철학자 가스통 바슐라르의 말에서 영감을 얻었다.

"처음에는 아무것도 없고, 다음에는 아무것도 없음의 깊이가 있고, 그 다음에는 심오한 파란색이 있다."

클랭은 이렇게 말했다.

"파란색은 무엇인가? 파란색은 보이지 않는 것이 보이게 되는 것이다. 파란색은 차원이 없다. 파란색은 다른 색이 차지하는 차원 너머에 있다."

아이들의 겨울방학을 맞아 미술관에 다녀와야지 했던 다짐이 자꾸 무색해져 간다. 그런 와중에 만난 <컬러 오브 아트> 이 책은 나를 방구석에서 미술관으로 데려다 준 고마운 책이다. 책장 끝에 달린 색팔레트가, 화가들이 사용한 눈부신 색들이 팔랑팔랑 넘어간다. 보이지 않던 것들이 보이는 기분, 덤덤한 회색빛 하늘너머로 천천히 달려오는 노랑 봄빛을 찾아 낼 것 같은 기분이다.