-

-

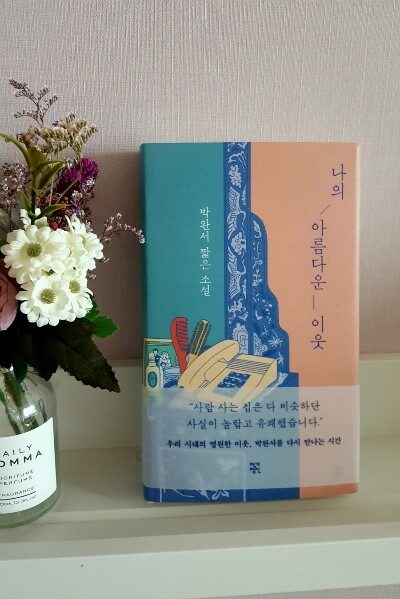

나의 아름다운 이웃 - 박완서 짧은 소설

박완서 지음 / 작가정신 / 2019년 1월

평점 :

‘박완서’ 라는 이름 석자를 들으면 가슴 속에서 뜨끈한 무언가가 아지랑이처럼 피어오른다. 그것은 동경인 것도 같고 슬픔인 것도 같고 그리움인 것도 같다. 엄마뻘의 노작가가 이렇게까지 애틋한 것은 작품뿐만 아니라 작가의 삶 자체가 나에게 준 울림이 그만큼 큰 탓일 테다. 고등학생이 되고 그 다음해였던가, 처음으로 <나목>을 읽고 이렇게 슴슴하게도 소설을 쓸 수 있구나 하고 생각했다. 감각적인 문장과 세련된 이야기로 문학소녀들의 마음을 흔들던 신경숙, 은희경 같은 여류 작가들이 득세하던 시절이었다. 그런 시류 속에서 발견한 뚝배기 같은 감동이 왜인지 쉬이 잊혀지질 않았다. 그 이후로도 일상의 서사를 감동으로 빚어내는 그 솜씨에 매료되어 몇 번이고 작가의 책을 찾았고 <나목>으로 시작된 인연은 돌아가시기 전 펴낸 에세이까지 줄곧 이어졌다.

<나의 아름다운 이웃>은 박완서 작가가 1981년 펴냈던 콩트집의 개정판이다. 작가가 문단에서 아직 신인이던 70년대, 기업 사보에 연재하던 콩트를 모아낸 것으로 ‘콩트’라는 입에 붙지 않는 말보단 짧은 소설을 읽는다고 생각하면 한결 편안하게 책을 펼칠 수 있다. 나로선 처음 접하는 작가의 작품들을 접할 생각을 하니 설레는 와중에도 아까운 마음이 들어 천천히 읽어 내려가기로 한다.

혼자 살 수 있는데도 같이 살고 싶은 남자를 만남으로써 결혼은 비로소 아름다운 선택이 되는 것이지 혼자 살 수가 없어 먹여 살려줄 사람을 구하기 위한 결혼이란 여자에게 있어서 막다른 골목밖에 더 되겠느냐는 게 후남이의 생각이었다.

p.96 <아직끝나지 않은 음모3 > 中