-

-

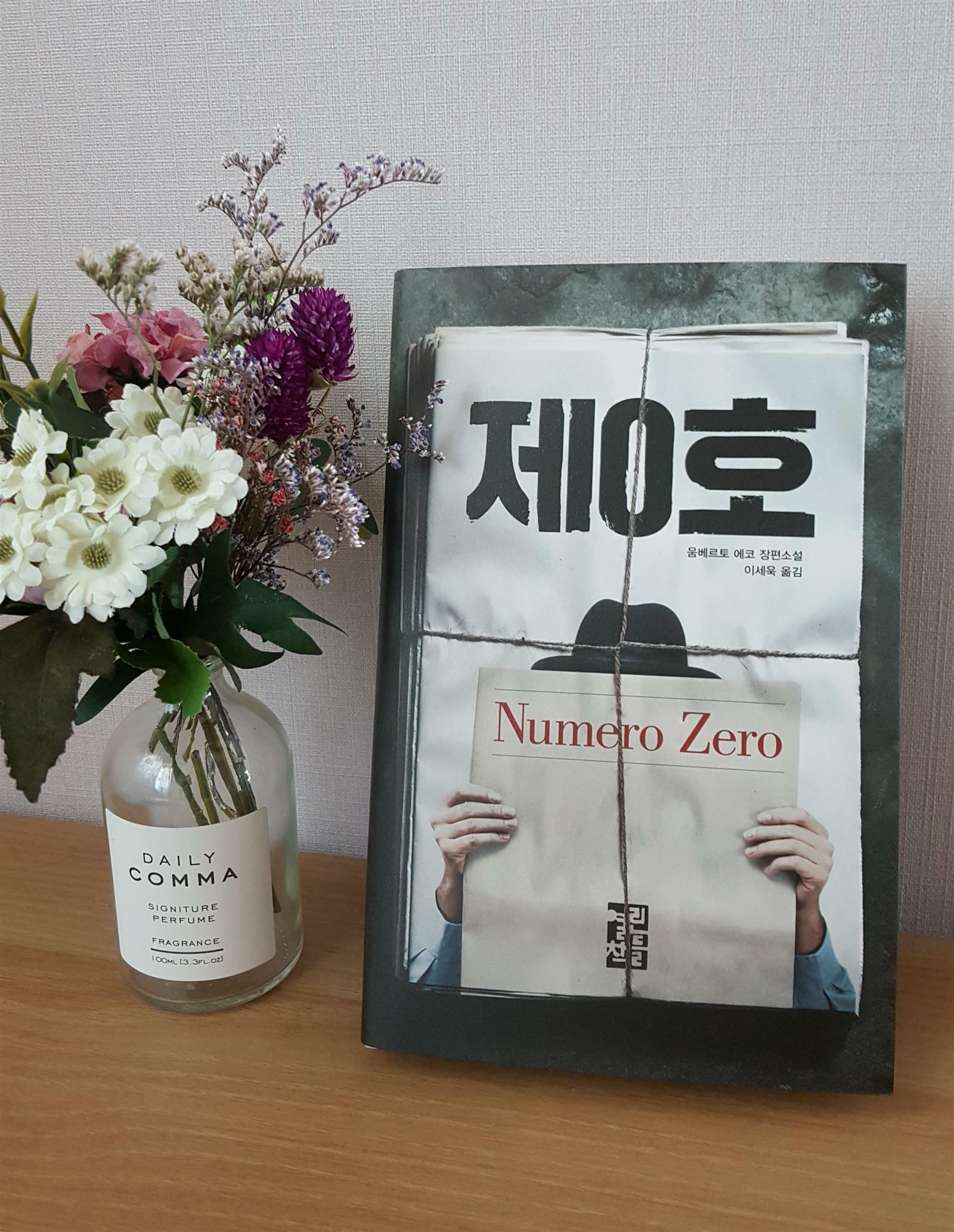

제0호

움베르토 에코 지음, 이세욱 옮김 / 열린책들 / 2018년 10월

평점 :

<장미의 이름으로>를 읽다 내팽겨친 이후로 움베르트 에코의 책을 다시 집어들기까지 나름 큰 결심이 필요했다. 난생 처음 보는 기호 같은 문장들로 짜여진 미로에서 또 길을 잃을까 두려웠으니까. 그럼에도 불구하고 <제0호>를 읽게 된 건, 움베르트 에코의 마지막 소설이라는 점 때문이었다. 세계적인 지성의 엄숙한 죽음 앞에서 뜬금없이 이 저자의 소설을 죽기전에 한번은 제대로 읽어 보고 싶다는 지적 허영 혹은 호기심이 발동 했다.

영원히 창간되지 않을 신문 ‘도마니’를 제작하기 위해 화자 콜론나를 비롯, 6명의 기자들이 모인다. 도마니 예비판 제0호를 제작하기 위해, 이들은 마치 일어날 법한 사건을 가정하거나, 정해진 결과를 이끌어 내기 위한 기사, 독자들을 선동하기 위한 고급 기술 같은 것들을 논의한다. 이 신문에서 다루어 지는 모든 기사는 신문사의 지배 주주 콤멘다토레의 의중에 따라 결정된다. 이용가치가 있는 것은 신문의 이름뿐, 신문의 존재는 진실이 아니어도 아무 상관없다. 당연히 진실이나 정의 같은 틀에 박힌 책임감 따위도 애초부터 계산에 없다.

p.80 X는 자기 나름의 세상에서 신이야, 문제는 그 X나름의 세상이라는 것이 똥이라는데 있지.

극중 인물 중 기자 브라가도초가 벌이는 일련의 이야기들은 가장 핵심적인 에피소드임과 동시에 부패한 저널리즘을 관통하고 있다. 읽는 내내 이탈리아의 현대사를 뒤쫓느라 빈곤한 지식에 허덕이던 나는 어느 순간 그의 이야기들이 머나먼 나라의 이야기가 아님을 깨닫는다. 정치색 일색에, 편파적이고, 자극적이고, 대중들의 음모론을 선동하고, 심지어 맞춤법조차 엉망인 쓰레기 같은 인터넷 기사들을 오늘도 줄곧 경험하지 않았나.희극적이게도 브라가도초의 영어 뜻은 ‘허풍’이다.

p.196 우리는 그저 의혹을 널리 퍼뜨리기만 하면 됩니다. 누군가가 수상한 짓을 하고 있습니다. 우리는 그가 누군인지 모르지만, 그자에게 겁을 줄 수 있어요. 그것으로 충분합니다. 나중에 우리에게 이익이 돌아올 겁니다. 때가 되면 우리 발행인이 이익을 볼수도 있겠지요.

소설 도입부의 긴장감이 결말에 가서 롤러코스터를 탄 듯 급경사면을 활강한다. 중반부의 세계 1,2차 대전 당시의 유럽 동향이나, 무솔리니가 등장하는 이탈리아의 파시즘, 곳곳에 즐비한 문학적 인용어구들을 읽어갈 때까지만해도 이 소설은 대체 어떻게 끝나게 될까 궁금했다. 그리고 책을 덮는 순간까지도 기연가미연가하다. 르포 같은 소설인지, 소설 같은 르포인지, 어디까지가 역사적 진실이고, 어디까지가 허구인지, 이것은 과거의 이야기인지, 현재의 이야기인지. 다만, 한가지 확실한 것은 이번엔 적어도 미로에 빠지진 않았다는 점이다.

나처럼 독서 경험이 일천한 사람이라면 그의 유작 <제0호>부터 시작해 거슬러 올라가는 편이 정신건강에 도움이 될 것이라고 단언한다. 이 책을 통해 움베르트 에코의 넘치는 지성과 이야기꾼으로서의 재능을 단번에 수긍하게 되었고 그의 이야기가 점점 더 궁금해졌다. 그가 세상에 존재하지 않는다는 것이 더없이 애석한 순간이다.