-

-

오늘은 달다. 어제는 지랄맞았지만,

달다 지음 / 21세기북스 / 2018년 7월

평점 :

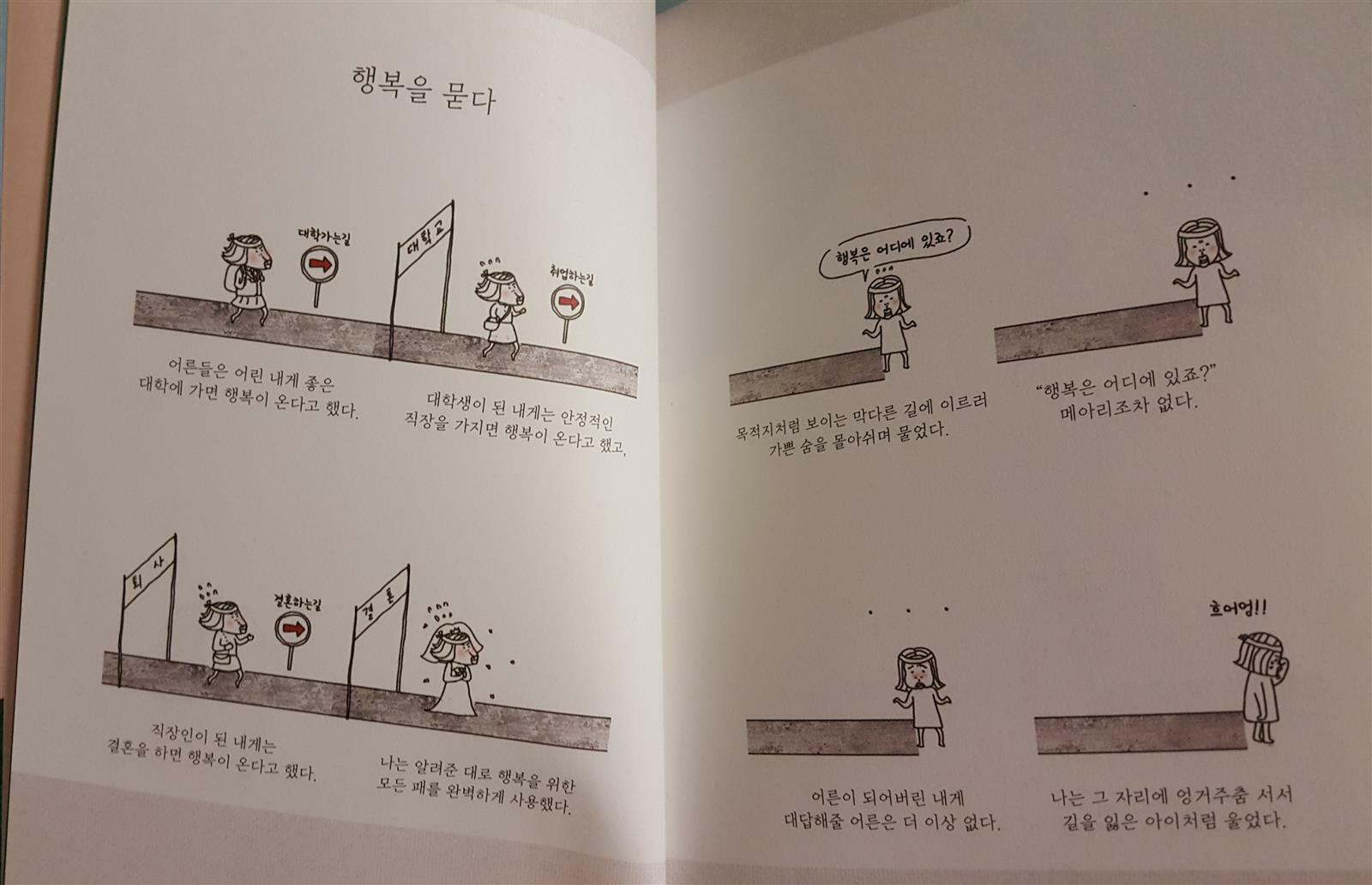

말로 잘 설명이 안 된다. 몽글몽글 피어나는 마음결마다 감정들이 나타났다 사라졌다. 냉탕과 온탕을 열 번쯤 들락거린 것처럼 어지러운 기분이었다가, 한여름 소나기처럼 땅바닥에 검게 번지는 눈물이었다가, 몰래 사탕 먹다 들킨 막내의 배시시 웃음이었다가, 구르는 낙엽에도 배꼽을 잡는 소녀들의 깔깔거림이었다. 그녀의 책이 그렇다. 우주 어딘가에 잃어 버리고 온 또 다른 나를 만난 것처럼 장마다 새겨진 그녀의 마음이 고스란히 내 마음 같다.

<오늘은 달다. 어제는 지랄맞았지만,> 이 책은 글과 그림을 닥치는 대로 쓰고 그리는 작가 ‘달다’의 첫번째 책이다. 듣기만해도 달콤한 기분의 필명이라고 생각했지만 저자는 딱 3500원짜리 커피만큼 가벼운 이름이라며 겸연쩍은 미소를 짓는다. 첫번째 챕터에서는 작가 자신에 대한 이야기를 한다. 자신을 향한 서툰 고백과 위로가 마치 독자에게 건네는 차 한잔 같다. ‘나는 어떤 사람이다’라고 고백하는 페이지에서는 문장 끝 마침표마다 ‘나도 그런데..’를 달아 주었다. 그리고는 이건 공감을 넘어선 동질감 같은 거라고 멋대로 생각해 버렸다.