-

-

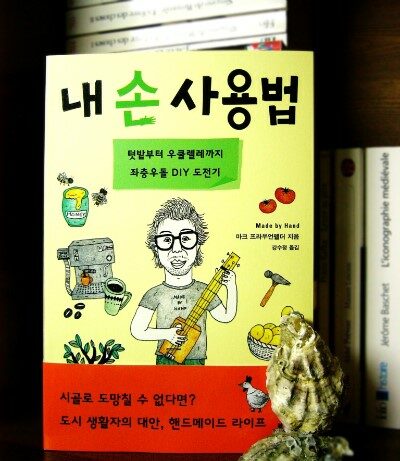

내 손 사용법 - 텃밭부터 우쿨렐레까지 좌충우돌 DIY 도전기

마크 프라우언펠더 지음, 강수정 옮김, 소복이 그림 / 반비 / 2011년 11월

절판

가상현실 속에 너무 오래 머물다 보면 정체를 알 수 없는

불편한 기운이 온몸에 퍼진다.

그런데 하루 중 아주 잠깐이라도 손을 써서 뭔가를 만들고

고치면 그런 불편함이 가라앉는다.

진짜배기 일을 한 것 같은 느낌이 든다.

-『내 손 사용법』에서

마당의 잔디를 없애 텃밭을 가꾸고, 머신을 개조해 최고의 에스프레소를 뽑

고, 닭을 키워 오렌지 색 노른자가 들어 있는 신선한 달걀을 얻고, 나만의 화음

을 내는 악기를 만들고, 몸에 좋은 발효음식을 만들고, 양봉을 시도하고, 아이들에

게 공부를 가르치고… 말이야 간단해 보이지 무시무시한 생명력을 가진 우산잔

디를 박멸하기 위해 몇 개월을 고생하고, 수시로 닭을 노리는 야생동물의 침입을

막기 위해 고심해야 하는 등 순조롭게 풀린 일이라곤 하나도 없다. 그러나 저

자는 끊임없이 수정해 나가고, 또다시 시도하고 끝내는 풍요로운 만족을 얻었다.

그리고 시도에서 중단된 일들은 다시금 계획을 세우려고 한다. 단순한 DIY생활

의 매뉴얼을 담은 내용이 아니라 그 과정에서 일어난 에피소드, 손을 통해 느리

게 살아가는 즐거움과 과정의 소중함, 사람들과의 소통의 중요함, 실수를 두려워

하지 않는 것부터 출발하여 자신감과 용기를 얻는다는 그의 진솔한 고백을 담은

책이다. 무엇보다 읽고 있으면 친구로부터 생생한 체험기를 듣고 있는 기분이 들

정도로 무지 재미있는 페이지터너이다. 어렸을 적에 병아리->닭도 여러 번 키

워보았고 요거트나 치즈 등 발표 음식도 만들어보고 또 현재 부모님이 기르시는 텃

밭에 자주 가보기 때문에 공감하는 부분이 적지 않아서인지 이 도전기가 더 흥

미롭게 다가왔다.

나 또한 손으로 뭘 만드는 것을 좋아한다. 그림 그리기, 책갈피 만들기, 간단한

음식 조리하기, 반죽해서 빵 굽기, 그리고 손으로 내려 마시는 커피까지도 손을

거치는 것을 선호한다. 손으로 만드는 행위, 결과물, 과정은 진실하다고 믿기에.

손으로 무엇을 만든다는 일은 겉포장을 두를 수 없다. 실체의 알맹이만이 두

손에 한가득 담긴다.

홈카페 문화가 널리 퍼져 집에서 직접 커피를 만들어 마시는 사람이 많이 늘었다고 한다. 올해 초에 나도 그 대열에 합류했다. 커다란 고급 로스팅 기계로 잘 볶여 고르게 분쇄된 커피를 온라인으로 주문한 것이 핸드드립 커피와의 첫 만남이었다. 그 동안 카페에서 마시던 아메리카노와는 확연히 다른 신선도와 맛과 향에 놀랐던 기억이 난다. 그렇게 몇 번 분쇄커피를 사다 먹다가 신선한 원두를 접해보자 해서 핸드밀(수동원두분쇄기)을 장만하고, 또 다시 원두의 신선함을 붙잡고 싶은 마음에 다른 방도를 찾기 위해 고민했다. 전문 로스터가 볶은 원두를 먹는 재미도 있지만 우선 일주일에 100g씩 주문해서 먹자면 돈이 많이 든다. 원두는 한 가지를 많은 양으로 구매할수록 저렴해지는데, 한번에 500g이상 사두고 보관해서 먹기란 시간이 지날수록 신선도가 떨어지는 커피를 마신다는 얘기다. 게다가 한 종류만 주구장창 마셔야 한다는 것. 그래서 내가 직접 볶기로 마음먹었다. 원래 커피 마니아도 아닌 내가 신선한 커피 좀 마셔보자고 일을 이렇게 벌이다니, 처음 두 종류의 생두를 받고서 이걸 어떻게 볶을까 고민하면서도 몹시도 설레던 순간이 생각난다. 그러나 커피 종류에 따라 볶는 정도가 다르고, 각각 커피의 매력을 최대한 끌어내야 한다는 부담감이 곧 뒤따랐다. 불 조절은 어떻게 하고 볶는 시간은 어느 정도로 정할 것인가 알기 위해선 리서치가 필요했다. 어느 정도 정보를 수집하고 실전모드로 들어갔다. 첫 시도는 성공이라고 믿고 싶었다. 이 시기에 나는 커피로스팅을 원두의 색깔로만 판별했기에 그럴싸한 내 결과물의 때깔만 보고는 해냈다고 자만을 떨었는지도 모른다. 얼마 후 알아보니 나의 첫 로스팅은 시간초과로 커피의 좋은 향미가 볶는 과정에서 손실되었을 가능성이 높았다. 결국은 실패였다. 두 번째는 다른 종류의 커피를 볶았다. 첫 번째 경우와 같은 조건에서 볶았더니 이번도 대참패. 알아 보니 이 종류는 고지대에서 자란 것이라 밀도가 높기 때문에 충분히 강한 화력을 주어야 한다는 것. 내가 좋아하는 커피라서 마음껏 즐기려고 산 생두였는데 하필 로스팅하기가 까다롭다니, 이 때부터 일주일에 3번씩 소량을 볶으면서 최적의 로스팅 포인트를 찾기 위한 모험을 시작했다. 아주 강한 불로 단 시간 내에 볶기, 낮은 불에서 진행시키다가 막바지에 화력을 높여 볶기, 며칠 전에 볶아 둔 원두를 다시 볶아보기도 하고(이 경우 모양과 색은 예쁠지라도 향미는 거의 없었다. 이 원두로 드립한 것은 한 마디로 커피가 아니라 검은 물. 결국 다 먹지 못하고 신발장과 냉장고 탈취제로 사용했다.). 이렇게 해서 생두의 절반을 버렸다. 말 그대로 쓰레기통에 버린 건 아니지만 눈이 확 떠질 정도로 맛 좋은 커피를 마실 수는 없었다. 이러다가 내가 좋아하는 생두를 다 버릴 것 같아서 다른 생두 3 종류를 새로 들였다. 그리고 그 때부터 로스팅 일지를 쓰기 시작했다. 이 커피 생활을 하면서 새로‘시작한 것’이 한 두 가지가 아니다. 같은 생두를 볶더라도 과정을 기록해 나갔다. 열을 받은 생두가 팽창하여 퍽 하고 소리 내는,< 1차 크랙 시작, 종료, 중간 휴지기, 2차 크랙 시작, 배출 > 등을 로스팅 하는 과정 중에 재빨리 체크했다. 게다가 흐린 날씨라는 변수가 끼어 들면 로스팅 소요시간, 화력조절의 조건을 다시금 정해야 한다는 것도 경험했다. 또 여러 번 시도해 보니 <이 커피는 이 볶음 정도가 알맞다> 라는 통념이 내 로스팅 마인드에서 물러났다. 사람마다 입맛이 다르고, 커피, 차 등의 기호식품에는 틀에 박힌 룰이 없다는 것이 진리였다. 결과 내가 볶은 커피에 한해서 내 입맛에 맞는 로스팅 포인트를 찾을 수 있었고, 지금은 그 지점을 유지하고 있지만 일주일에 한 번 볶는 그 십 몇 분 동안 나는 긴장을 놓을 수 없다. 두 가지 이상의 커피를 볶는 경우, 원두를 섞는, 즉 블렌딩이라는 체험도 맘껏 할 수 있다. 각각의 원두가 지닌 특성을 염두에 두고 두 세가지 종류를 섞고, 비율에도 변화를 주면서 시도해보면 최고의 조합을 맛보는 행운도 만난다. 원두의 분쇄굵기도 정해진 크기가 있지만 지금은 자유롭게 조절해서 그라인딩한다. 연하게 차처럼 마시고 싶을 땐 굵게 갈아서 드립하고, 침출식 커피를 만들 때는 에스프레소용으로 분쇄해서 사용하기도 한다. 한 사람이 마시는 것인데도 때에 따라 여러 조건을 만들고 맛을 내는, 언제나 가능성을 열어두는 이른바 <커피에 다가가는 과정>이 무척 신기하고 매력적이다. 초기에는 신선하고 다양한 커피 맛에 빠졌다고 단순히 여기곤 했는데, 드립커피에 매료된 지 10개월 차, 지금 생각해보면 그보다는 직접 로스팅을 하고, 숙성시간을 기다리고 원두를 갈아 내 손으로 커피를 내려 마시는 그 과정에 중독된 것 같다.

시간이 더 걸리더라도 느리게 살아간다는 것...

그 안에는 '정성'이라는 에센스가 함유되어 있다.

그리고 그 작은 정수는 세상을 보는 시선, 태도의 변화를 품고 있다.

핸드메이드라는 단어에는 무수히 많은 긍정의 태그어롱이 붙어 다닌다.

하루에 한 번 내 손을 사용하는, 이 짧은 중독의 순간들을 아래에 간단한 이미지로 기록했다.