해가 빨리 빠지는 계절이 왔다. 오늘따라 늦게 퇴근한 것도 있지만 주변이 우둑해지니 발걸음이 더욱 빨라졌다. 주차를 하고 집안에 들어서자마자 사료랑 물 그리고 "닭한마리"를 챙겨들고 뛰져나간다.

일단 집앞 주차장 첫번째 자율급식소에 사료를 채우고 물도 갈아주고 간식을 주니 늦은 시간에도 기다리던 아이들이 반긴다. 얼른 제2 급식소로가니 웬일인지 호출이랑 다섯마리 어린냥이들이 기다리고 있다.

그렇게 오늘의 마지막 일상을 끝내고 집에오니 이틀 전에 주문한 박진성시인의 신간 "김소월을 몰라도 - 현대 시작법"이 도착해 있었다. 새로운 책을 구입하면 늘 하는 버릇대로 아무 페이지를 열어본다.

"나는 횡단보도를 건너는 고양이를 바라보았다"

이 문장이 순전히 '나'의 입장에서

세계와 대상을 바라보는 문장이라면

"고양이는 횡단보도를 건너는 나를 보고 있다"

이 문장은 고양이의 입장에서 세계를

'다르게' '다시' 바라보는 문장입니다.

대상과 세계의 입장에서 문장을 쓸 때,

바로 그 자리에서 '타자'의 자리가 발생합니다. - 118쪽 -

어린 시절, 나름 열심히 궁구하고 번민한 인식론(Epistemology)의 한 주제를 시인의 시작법에서 보게 되다니 놀랍고도 새롭고 추억이 새록새록 돋아난다.

나의 입장에서 또는 타자의 입장에서 바라보는 행위를 넘어 "물 그 자체(Ding an sich)"를 알고자 했던 어린 시절이 있었다. 그러나 어느 때던가? 온라인에서 나의 닉네임은 "판단중지(epoche)'가 되어 버렸고 이젠 일상의 소중함을 아는 소시민이 되어버렸다. (그래도 아직은 가슴 한 구석에 어린아이가 불꽃을 지피고 있을 게야. 그렇게 위안해보자)

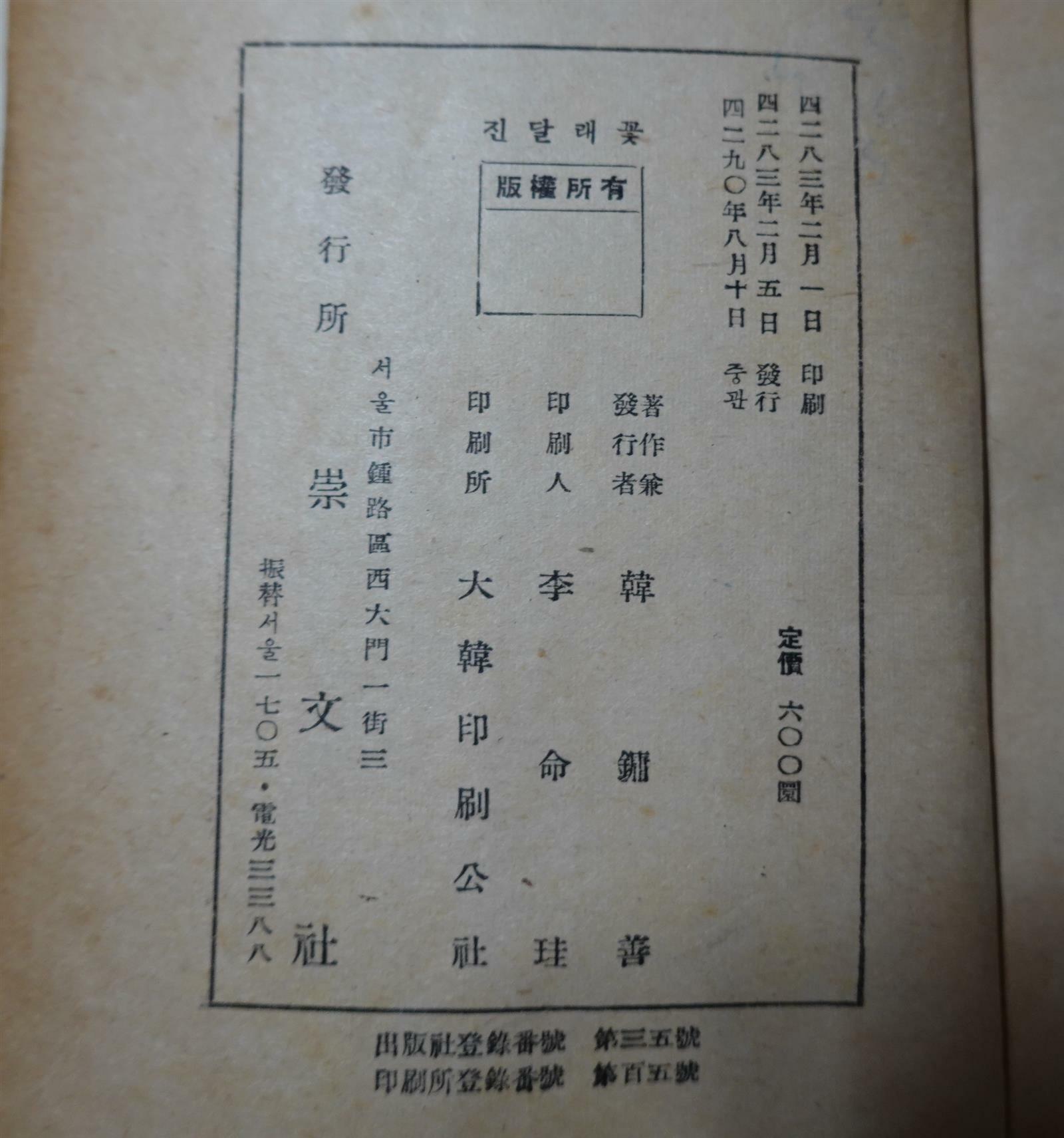

1950년 한국전쟁 몇달 전에 출간된 김소월 시집과 함께

항상 그러하지만 시인과는 일면식도 없다. 그러나 그 시인의 진실함과 순수함을 느끼고 있었기에 마음으로만 응원을 해왔다. 지금도 알량하나마 책 한 권 사는 것으로 퉁 칠 수 밖에 없다. 시인의 건승을 빈다.