-

-

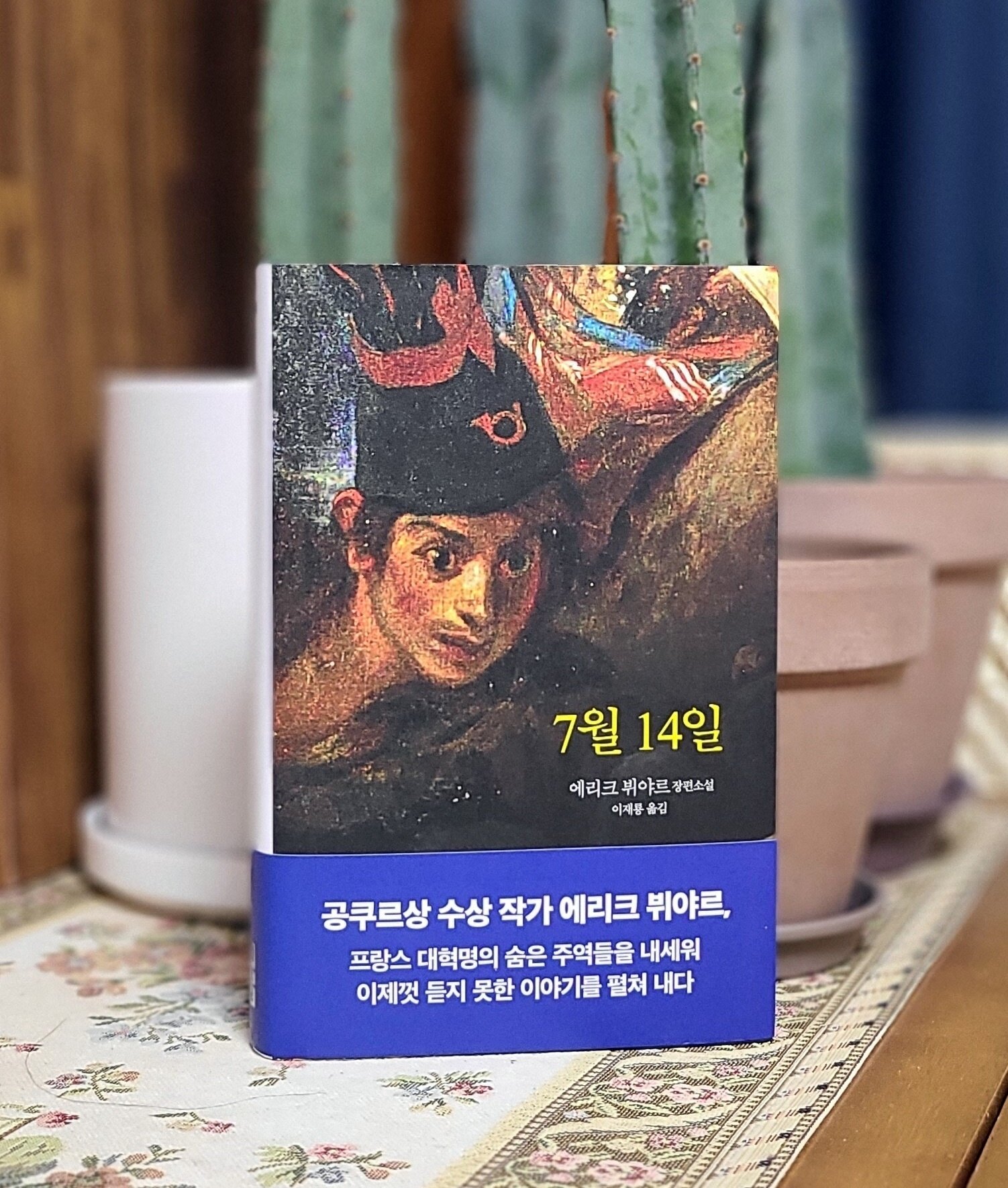

7월 14일

에리크 뷔야르 지음, 이재룡 옮김 / 열린책들 / 2022년 10월

평점 :

누구도 그들의 신산한 이야기를

기록하지 않았다. (35쪽)

*신산辛酸 : 세상살이가 힘들고 고생스러움

에리크 뷔야르의 <7월 14일>은 우리가 일반적으로 알고 있는 '위로부터' 기록된 프랑스 혁명을, '아래로부터'의 시선에서 기록한 글이다. 당시 부르봉 왕가 치세하에 있던 프랑스에서는 루소, 볼테르, 몽테스키외, 홉스 등 계몽주의자들이 반왕권신수설의 이론적 배경을 제공했고, 여러 정치·경제적 난제들이 산적해 있었다.

루이 14세부터 16세에 이르기까지 왕실은 빚을 갚으려 빚을 내야 할 정도로 왕실의 재정이 파탄 지경이었음에도 불구하고 하인들의 제복, 사냥, 연회, 30년째 지지부진한 궁전 보수를 하는 등 왕실과 귀족의 사치는 극에 달해 있었다. 거기다 오직 '파산을 하더라도 영국에 복수를'이라고 외치며 무리하게 뛰어든 미국 독립전쟁에서의 패배는, 손실을 메꾸기 위한 증세로 이어져 프랑스 혁명의 중요한 트리거가 되었다.

이미 한계에 다다른 재정 문제를 해결하기 위해 당시 재정장관이었던 자크 네케르는 조세개혁을 통해 빈농의 부담을 덜어줄 것을 시도하였으나, 되려 왕실의 분노를 사는 바람에 해임과 임명을 반복하며 자신들의 기득권을 지키기 위해 눈치를 보던 왕실의 장기마로 전락하고 만다. 그리고 변호사 출신의 선동가였던 카미유 데물랭은 네케르의 파면 소식에 광장에서 무장봉기를 선동하는 연설을 한다.

1789년 7월 14일, 배가 고팠던 파리 시민들은 너나 할 것 없이 바스티유 감옥 앞으로 모여들기 시작했고, 결국 그들의 손에 의해 요새는 무너진다. 차근차근 빌드업 되고 있던 모든 상황들은 한순간에 불타오르기 시작한다. 프랑스 혁명의 시발점이었다.

우리가 아는 이야기들은 허술하거나 구멍이 숭숭 뚫려있다. 사태만 직면하려면 이름 없는 군중의 시각으로 봐야 한다. 그리고 글로 옮겨지지 않은 것을 이야기해야만 한다. (90쪽)

에리크 뷔야르는 많은 지면을 할애해 혁명의 진(眞)주인공인 시민에게 '이름'을 부여한다. <7월 14일>에 등장하는 인물들의 상황이나 저자가 호명하는 수많은 이름의 실제 기록 여부는 알 수가 없다. 하지만 그들의 이름을 부르고, 그 장소에 있었던, 숫자로 치환되었던 무명인들에게 실체를 부여했다는 것. 그리고 지금 우리가 누리는 자유를 위해 피의 대가를 지불한 '평범한 시민'이 있었다는 것. 그 사실을 독자에게 상기시킨다는 것은 중요하다.

우리에게도 비슷한 역사가 있기에 '호명'이 어떤 의미를 지닌 것인지 잘 알 것이다. 이름을 부른다는 것의 의미는 '파편화되어 사라질지 모르는 정체성의 통합(주디스 루이스 허먼, <트라우마>)'을 위해서도, 우리가 마땅히 해야 하는 '기억'이라는 행위에 정당성을 부여하기 위해서도 필요하다. 동서고금을 막론하고 '하찮은 이름이란 없다.'(괴테)

역사는 반복된다. 우리는 <7월 14일> 그 광장에 모인 '평범한 시민'을 잊지 않을 것이며, 이름 없이 커다란 파기용 서류 상자에 담기지도 않을 것이다. 그러니 국민의 대표라 불리는 '이름있는 자'들은 이 날을 반면교사 삼아 '이름 없는 자'들의 침묵을 허투루 대하지 않기를 바란다. '혁명은 그렇게 시작되는 법이다.'(17쪽)