-

-

나의 왼손은 왕, 오른손은 왕의 필경사

한유주 지음 / 문학과지성사 / 2011년 12월

평점 :

책의 외관.

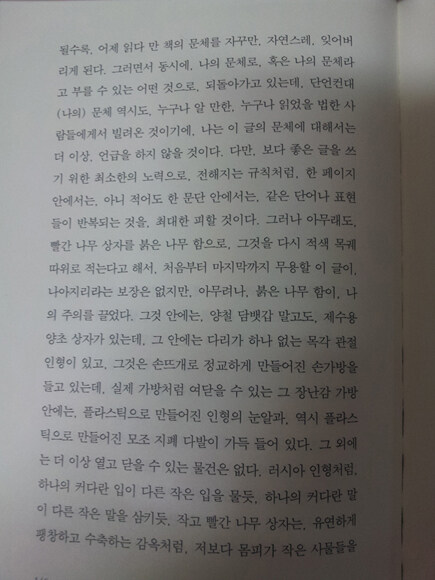

겉지를 벗긴 상태.

글을 쓰는 사람은 책을 읽을 때 일반 독자들과 독서법이 다를 수밖에 없다. 작가의 서술 구조를 뜯어보기도 하고 행간을 오가며 비판을 가했다가도 등장인물을 들었다 놓는 기법에 감탄하기도 한다. 그건 마치 기타를 배운 사람이 어느 가수의 콘서트에 갔다가 노래보다는 기타 연주에 눈길이 더 가는 것과 같다.

한유주 작가의 이 책은 일반 독자를 위한 책이 아니다. 글을 쓰는 사람들이 독서 행위를 해야 할 책이다. 작가는 문장을 파괴해서 이해를 어렵게 한다. 목적어를 목적어라 부르지 못하고 동사는 간데없다. 과도한 쉼표와 접속사의 남발로 숨을 헐떡이고 의식의 단절을 불러일으키지만 새로운 세계를 보게 된다. 이렇게 글을 쓸 수 있다는 것이 놀랍다.

책 뒷부분의 해설은 어려운 말로 늘여놓았는데 백독이 불여일필이다. 직접 한유주의 글을 따라 써보면 된다. 맨 처음엔 소설 같지도 않았던 글이지만 따라 써보는 과정에서 흥미도 느끼고 새롭다. 글은 약속이자 경험의 연속이다. 자신이 거기에 익숙하면 되는 거다. 그러다보면 한유주 글의 이면을 이해할 수 있다는 믿음이 생길 것이다. 실제로 나는 읽는 내내 그런 충동을 느꼈다. 혹시라도, 만약에, 그럼에도 불구하고, 한유주 글 스타일로 인터넷 댓글을 다는 사람들이 늘 지도 모를 일이다.

이 페이지에 작가의 생각이 잘 드러나 있다.(p.140)

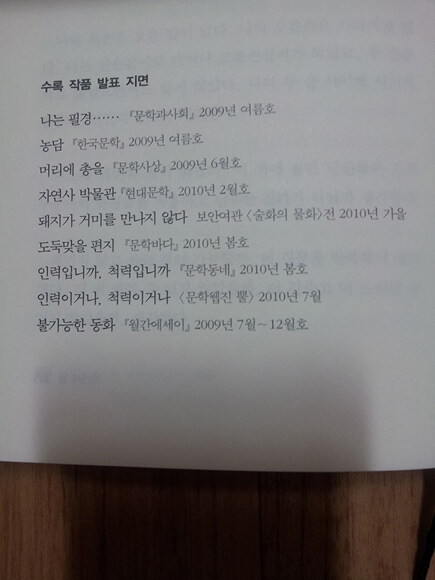

작가의 의도는 단편들 각각에 잘 나타나있다. 남들이 쓰는 글을 답습하는 것이 아니라 새로운 글을 쓰고 싶다는 것이다. 그러면서 일반 독서법으로는 이해 불가능하게 여기저기 글의 파괴를 자행하고 있다. ‘나는 필경’은 이 책의 프롤로그 성격을 띠며 책의 맨 끝 단편인 ‘불가능한 동화’를 언급하기도 한다. ‘불가능한 동화’는 시간적 흐름으로 따져서 ‘머리에 총을’ 단편과 ‘자연사 박물관’ 사이에 위치해야 한다. 그리고 중간에 있는 ‘돼지가 거미를 만나지 않다’는 맨 끝으로 가야 시간 순으로 맞다. 프롤로그에 걸맞게 에필로그로 사용하려 한 것 같다.

수록 작품 순서와 발표 연도.

(내 자신이) 웃겼던 것은 ‘도둑맞을 편지’에서다. 최대한 접속사 사용을 자제하고 단문장으로만 구성했기 때문에 불편했던 읽기가 편하게 바뀌었다. 오감을 자극하는 글들이 많다보니 머릿속에도 잘 그려졌다. 작중 화자가 집에서 소변보는 대목에 이르렀는데 화자는 남자다. 글에서는 변기 앞으로 다가가서 허리 단추를 풀고 지퍼를 내린 뒤 바지를 벗는다. 일반적으로 남자들은 허리 단추를 풀지도 않고 지퍼만 내린다. 바지를 벗는 행위는 더더욱 하지 않는다. 대체로 여자들의 행위와 비슷하다. 내가 너무 분석적이 되어 버렸나? 이 남자는 그런가 보지, 뭐. 단순히 넘어가질 못하는 내 성격을 비판했다.

그 다음 문장이 속옷을 내리고 성기를 왼손으로 잡는다, 이었다. 나는 여기서도 멈췄다. 보통, 오른손으로 잡지 않나? 여성인 작가가 남성으로 이입하다가 실수를 했다고 느꼈다. 김탁환 작가는 여성을 화자로 내세워 집필한 후, 테스트 판을 여성들에게 읽혔다고 한다. 제대로 표현하질 못한 걸 깨달은 나머지, 눈물을 머금고 소설의 3분의2를 뜯어 고쳤다고 하질 않는가. 그러고 보면 토마스 하디가 ‘알리샤의 일기’에서 보여준 탁월한 여성적 감성 표현에 탄복을 금치 못했던 기억도 있다. 그 만큼 다른 성을 화자로 내세워 집필하는 것이 어렵고 실수하기도 쉽다.

맨 앞의 단편이 생각났다. 나의 왼손은 왕, 오른손은 왕의 필경사. 아, 왼손잡이! 그제야 이해가 되었다. 하지만 여전히 의문이 남는다. 왼손잡이라도 성기는 오른손으로 잡지 않을까? 이 글을 읽고 있는 왼손잡이 남성이 있다면 성기를 잡을 때, 어느 손으로 잡는지를 댓글로 달아주시면 고맙겠다.

‘인력입니까 척력입니까’ 단편에 이르러선 더욱 문장이 담백하다. 기름기를 뺀 육질 같다. 하지만 그것도 잠시, ‘인력이거나 척력이거나’에서는 다시 원래 스타일로 돌아선다. 맨 끝의 ‘불가능한 동화’는 맨 앞의 ‘나의 필경’과 연결된다. 그래서 ‘불가능한 동화’를 읽고 곧이어 ‘나의 필경’을 읽어도 말이 된다. 이걸 순환 구조라고 해야 하나. 단편 배치 잘 했네, 라는 생각이 들었다.

우리는 개가 멍멍 소리 내는 것을 알고 있다. 하지만 진짜 멍멍 소리를 낼까? 언어적 표현일 뿐이다. 우리가 사용하는 언어는 진실이 아닐 수가 있고 사물을 왜곡하는 위험성을 갖고 있다. 언어를 기술하는 문장 역시 그렇다. 내가 쓰고 있는 글은 글이 아닐 수 있다.

어떤 이는 작가의 문장 파괴 행위를 그냥 생각의 찌끄레기를 적은 것에 불과하다고 말한다. 심지어 문학계에서 조차도 ‘연구 대상이지 독서 대상이 아니다’, ‘독자에게 불친절하다’, ‘새로운 시도가 아니라 주목받기 위한 연기’라는 혹평을 듣는다고 한다. 다양성을 인정하자. 그렇지 않으면 한유주의 소설은 한낱 말장난으로 격이 떨어질 것이다.

신문에 ‘철의 여인’ 영화에 대한 기고문이 있었다. 저조한 관람객 수를 꼬집었다. 그나마 아카데미 여우주연상을 받는 바람에 관심 좀 끌고 개봉 기간이 연장되었을 뿐이지 관람객 수는 그다지 늘지 않았다는 후문이다. 정치에 관련된 사람이라면 한번 봤어야 하는 영화라고 언급했다. 우리나라의 정치인, 정부 관료, 정치지망생, 심지어는 각 대학의 정치학과 학생들까지 합치면 수백만 명이 될 텐데 이런 영화 하나 제대로 보지 않고 뭘 하겠다는 것인지 개탄하고 있었다. 그렇다. 우리나라 글 쓰는 사람들, 전문인이든 비전문인이든 많은 수가 존재할 텐데 이런 책 하나 사서 읽지 않는다면 위의 개탄스러운 상황과 별반 다르지 않을 것이다. 2012 동인문학상 최종심 후보작에 올랐다고 하니 좀 더 주목받길 바란다.

회색톤 바탕에 빨간 네모. 단순하지만 예쁘다.