-

-

파리에서 살아보기 - 가장 프랑스다운 동네 파리 16구, 본격 적응기

제인 페이크 지음, 김희정 옮김 / 부키 / 2015년 6월

평점 :

절판

이 책은 여행기가 아니다.

일상을 떠나 낯선 곳으로 향하되 곧 돌아와야하는 여행자는 어디서 무엇을 보던 간에 놀라고 감동받을 준비가 되어있는 사람이지만 살던 곳을 떠나 새로운 곳에서 삶을 일구어나가야 할 사람은 그보다는 덜 감정적이게 마련이다. 호주의 농장에서 자라 간호사로 살던 여인이 다국적 회사에 근무하는 남편의 새로운 부임지인 파리로 왔다. '프랑스 문화에 매료되어 있고 음식이라면 사족을 못 쓰는' 제인 페이크가 남편과 아이들 둘과 함께 파리에 적응하는 이야기는 그녀가 생각했던 것만큼 만만하지도 않았고, 향기롭지도 아름답지도 않았다. 물론 시작이 그랬다는 이야기다.

엄청난 양의 서류 장벽을 넘어 이주 허가는 받았지만 취업허가는 받지 못했기에 파리에서 간호사로 일할 수 없었지만 그 대신 음식과 여행에 관한 글을 쓰는 작가가 되고 싶었던 꿈을 좇을 수 있는 기회를 잡은 그녀가 하는 말, '문 하나가 닫히면 다른 문이 열리게 마련이다' . 이 책은 처음부터 끝까지 닫힌 문을 열기 위해 애쓰고, 열린 듯한 문이 닫힌 걸 확인하면 다른 문을 향해 방향을 바꾸는 한 여인이 6년 동안 파리에서 산 기록이다.

집을 구하고, 이사를 하고, 가구를 들이는 일 - 무엇 하나 쉬운 일이 없다. 아이가 다닐 학교를 정하는 일, 호주에서와는 전혀 다른 교육방식에 스트레스를 받는 아이들을 다독이는 일은 어렵다. 언어와 문화의 장벽은 투명하되 높고 단단해서 매일 실패하고 좌절하고 절망에 빠지지만 '실크처럼 부드러우면서 용암처럼 진하고 뜨거운 쇼콜라가 은주전자에서 예쁜 컵으로 흘러내리는 것을 보며

기쁨에 사로잡혀' 새로운 하루에 다시 도전할 용기를 얻곤 한다. 시장에 가고 요리를 하면서 프랑스어를 익히고, 은행과 우체국에서 프랑스의 관료주의에 대처하는 법을 배우던 그녀가 결국 호주의 미식잡지 '오스트레일리안 구어메이 트레블러'에 정기적으로 글을 싣는 작가가 되자 그동안 열리지 않던 그 많은 문들이 마법처럼 부드럽게 열린다. 그들은 파리에서 6년을 살았다. 호주로 돌아가서 다시 파리를 찾은 건 5년이라는 세월이 흐른 후였다. 이제 열여섯살이 된 딸과 함께 다시 파리를 찾은 그녀가 하는 말, 파리는 그동안 별로 변한 것이 없는 듯 하다는 말이 인상적이다.

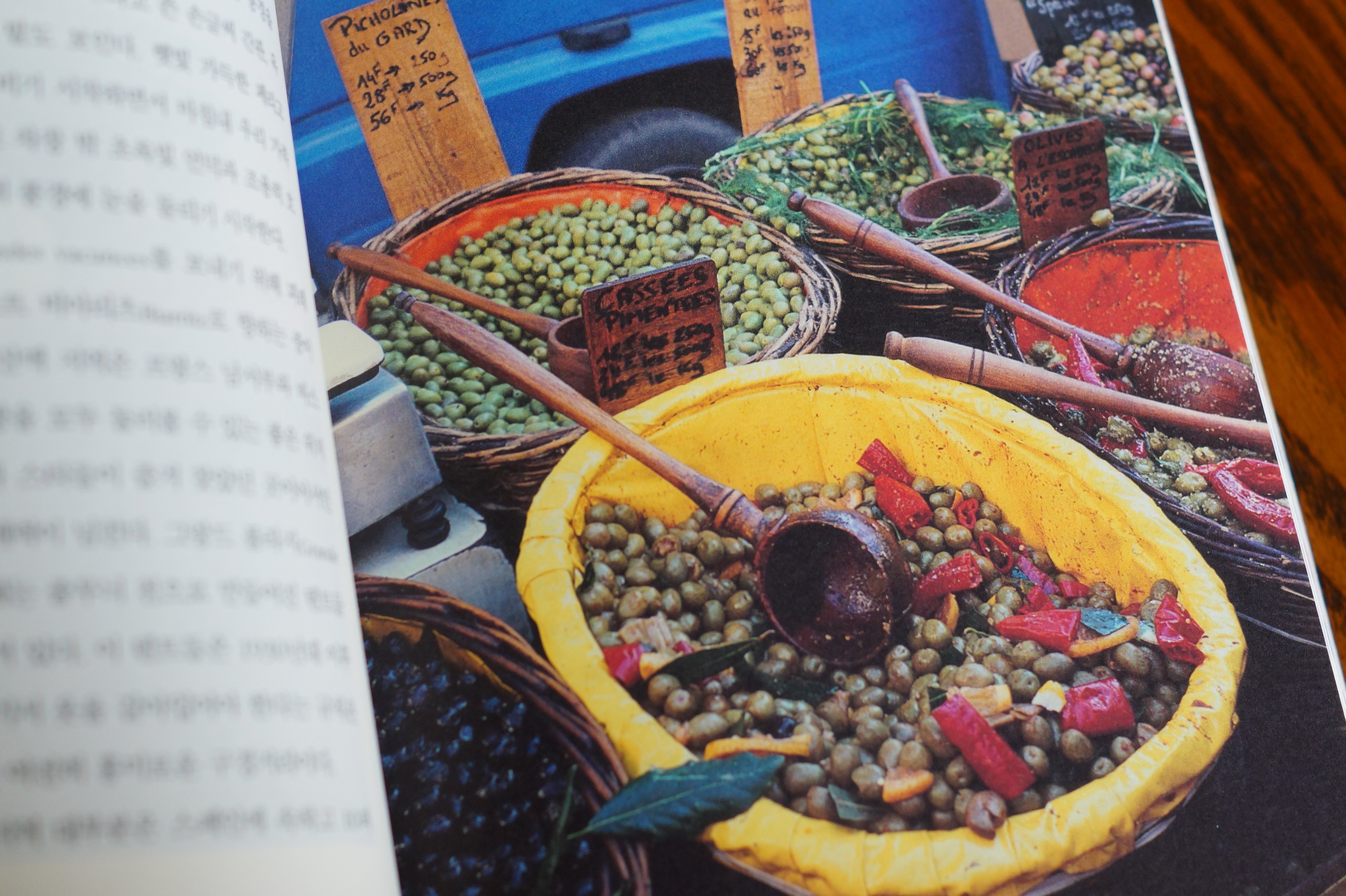

책에 실린 사진들은 아름다워서 꿈을 꾸기에 부족함이 없고, 여행자가 아니라 파리지엥처럼 인사하고 쇼핑하고 먹고 마시며 삶의 즐거움을 만끽하기에 필요한 것들에 관한 조언이 빛난다. 책 중간중간에 본문에 등장하는 맛집, 서점이나 빵집, 시장, 박물관, 공원, 우체국 등 파리의 구석구석에 관한 정보가 알차보인다.

어쩌면 파리에는 영영 갈 수 없을지도 모른다. 더군다나 이 책의 저자처럼 보통의 여행자들은 꿈을 꿀 수 없을만큼 파리의 속살을 들여다보고 파리를 즐기기 위해서는 공부도 많이 해야 하고, 기간도 넉넉해야 하고 비용도 만만치 않아서 감당하기에 버거울 테지만 그렇다고 해서 꿈 꾸는 것마저 포기할 필요는 없지 않을까? 낯선 곳에서 생활자로 살아보는 것을 꿈꾸고, 닫힌 문 앞에서 의기소침한 이들에게 그리고 파리를 향한 병을 앓고 있는 이들에게 추천한다.