-

-

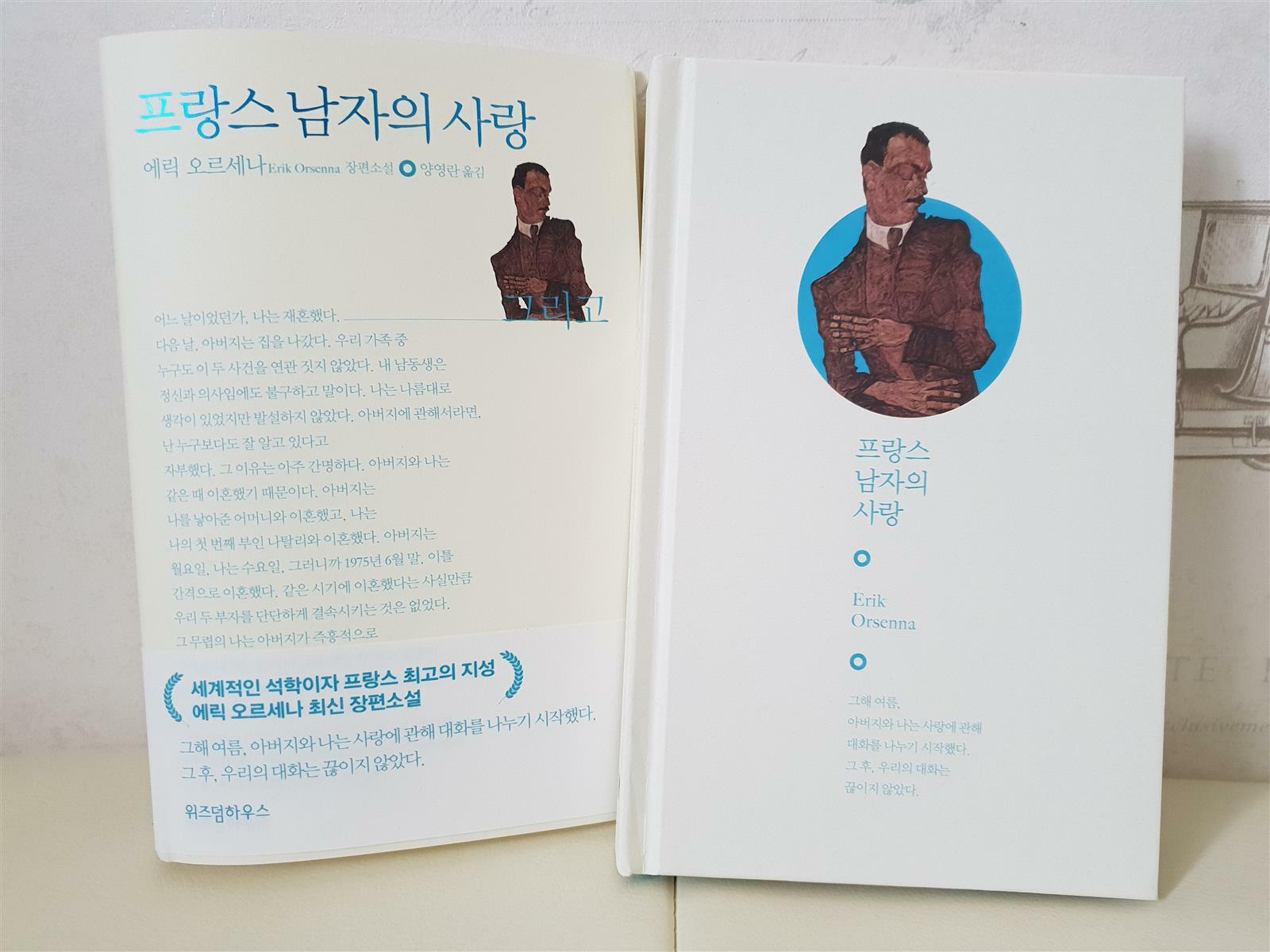

프랑스 남자의 사랑

에릭 오르세나 지음, 양영란 옮김 / 위즈덤하우스 / 2018년 4월

평점 :

절판

이혼한 아버지와 아들은 무슨 대화를 나눌까?

내 주변만 그런 것인지 모르겠지만 가족 중에 아버지와 아들은 대화를 가장 안 하는 관계 같다.

그런데 게다가 두 사람 다 이혼을 한 후라면, 사실 대화든 만남이든 단절되지 않을까?

이 책의 주인공인 아버지와 아들(아버지는 50 대, 아들은 28세에 이혼한다) 역시 이틀 간격으로 이혼했을 때만 해도 데면데면하기가 다른 부자들과 다르지 않았다.

아들은 이혼 후 마음을 다스리기(또는 비우기?) 위해 프랑스 브르타뉴 지방의 브레아 섬에 있는 집안에 내려오는 시골집으로 간다. 소설가인 아들은 역시 작가답게 치유의 방법으로 나무 탁자에 필기도구와 로디아 블록 노트를 준비한다.

그런데 절대 방해받고 싶지 않은 그 순간, 아버지를 만난다.

'무척이나, 정말 무척이나 혼자 있고 싶(14쪽)'었던 아들만큼이나 무척이나 혼자 있고 싶었을 아버지는 '엉덩이를 붙이는 수고조차 하지 않(14쪽)'고 인사만 나눈 뒤 배를 타러 간다. 아마 여기까지가 우리가 일반적으로 생각하는 아버지와 아들의 관계일 것이다.

하지만 브레아 섬에서의 마지막 날 저물녘, 별 말이 없던 두 사람이 대화를 트기(?)시작하고,

그날 이후 두 사람은 '진정한 사랑 찾기'에 대한 이야기를 이어나간다.

이혼을 한 아버지는, 자신과 같이 아들이 진정한 사랑을 이루지 못한 것이 너무나 안타까웠던 것이다.

그리고 (아주 비과학적으로 느껴지지만) 흥미로운 발상인데, 집안에 진정한 사랑을 하지 못하는 '유전자'가 있을 거라며 아버지는 그 기원을 찾기 위해 족보를 뒤지기 시작한다!

아버지는 사랑에 실패한 집안 내력이 있는지 족보를 뒤지고 도서관을 뒤지며 고군분투한다.

원인을 찾아 문제(?!!!)를 해결해보겠다는, 사랑의 실패를 아들에게 물려주고 싶지 않다는 것이다.

그러고 나서 아들에게 집안 내력을 하나하나 들려준다. 아들은 영 귀찮아하면서도 아버지의 이야기에 빠져든다.

부끄러움이 많지만 (모순되게도) 지나가는 여자에게는 눈을 떼지 못하는 집안 남자들의 성향은, 한 여자와 오래 사귀거나 결혼을 유지하지 못하는 (그러나 바람은 피우지 않는다ㅎㅎ) 집안 남자들의 내력은, 양복쟁이였던 증조 할아버지 아오우구스틴에게서 시작된다.

후훗, '불가능한 사랑의 유전자(279쪽)'를 이어받은 아버지와 아들은

'집안의 저주를 이겨내(287쪽)'고 진정한 사랑을 이룰 수 있을까?

(이 부분은 스포일러가 되지 않기 위해 생략한다. 읽어보시라! ^^)

원제는 『L'ORIGINE DE NOS AMOURS』 인데, 구글 번역기로 돌려보니 '우리 사랑의 기원'이라고 나온다.

실제로 이 책 82쪽에도 '우리 사랑의 기원'이라는 구절이 있다.

이 책은 무척이나 유럽스럽고 프랑스 특유의 위트가 많이 담겨 있어서 『프랑스 남자의 사랑』이라는 제목도 좋은 것 같다!

내 경우 오랜만에 '프랑스'의 정취를 느껴보고 싶어서 이 책이 끌렸다.

브레아 섬, 베르사유 등 프랑스 지역 곳곳이 등장한다. 읽으면서 괜히 구글 지도로 찾아보고 그랬다.

책을 덮었을 때, 내 감정은 아래와 같이 정리되었다.

1. ('늙은이'라는 표현이 듣는 사람에 따라 조금 불편할 수도 있긴 하겠지만) 죽음에 가까운 삶의 끝자락에 이른 늙은이의 꿈이 '아들의 애정전선에 문제 없음'이라는 것이 멋졌다.

눈 감기 전에 자식들이 행복한 모습을 보고 싶은 건 프랑스나 한국이나 똑같은 부모의 바람인가보다.

2. 그런 아버지의 꿈을 이뤄드려고 노력하는 아들의 모습에서 따뜻한 '부자 간의 정'을 느꼈다.

243쪽

그때 난 막 내 안에서 불쑥 고개를 내민 그 계획에 대해 아버지께 말씀드릴 시간이 미처 없었다. 오로지 아버지만을 위한 책, 오로지 아버지를 기쁘게 해드리기 위해서, 오로지 아버지가 좋아하는 몽파르나스 대로변의 서점 진열장에서 내 책이 걸려서 그 앞을 지나가는 아버지가 그 제목을 볼 수 있게 하기 위하여, '헤드 레이스'란 제목의 소설을 쓰고 싶다는 생각이 떠올랐던 것이다.

또 이 부분에서 아버지에 대한 아들의 마음이 너무나도 따뜻하고 극진하게 느껴졌다.

이 책의 주인공인 아들은 '에릭'으로 나온다. 이 책의 작가의 이름도 '에릭 오르세나'이다.

그래서 읽는 내내 이 책이 저자의 자전적 소설인가 궁금했다.

그런데 친절하게도 맨 뒤 옮긴이의 글에 어느 정도 자전적 소설이라고 소개되어 있다.

313-314쪽

에릭 오르세나란 이름은 필명이고 본래의 이름은 소설 속에서 소개되었듯이 오래전 쿠바에 정착한 에릭의 먼 조상님처럼 아르누이며, 소설의 화자 에릭이 그렇듯이, 실제로도 에릭 아르누(오르세나)이다. 삼 남매 중 장남이며 집안 대대로 파리 서쪽 동네에 거주했다거나 하는 등 『프랑스 남자의 사랑』 속의 화자 에릭(그는 작품 속에서 설가로 나온다)과 그 소설을 쓴 작가 에릭의 삶은 거의 대부분 겹쳐진다.

그런데 소설에서 작가의 자전적 면면이 드러난다 한들, 그게 독자들과 무슨 상관일까? (중략) 소설을 읽는 사람에게 중요한 건, 그것이 자전적이든 자전적이 아니든, 허구든 실제든, 그 소설이 들려주는 이야기에 내가 얼마나 몰입하고 공감하느냐의 문제가 아닐까?

옮긴이의 말이 맞다. 사실과 거짓을 구별하는 것이 이 책의 목적이 아니니까 순수하게 소설 내용에 집중하는 것이 좋겠다.

참참참! 표지가 너무 예쁘다. 실물 미모가 뛰어나다. 요즘 서점에 가면 책이 아니라 선물같이 예쁜 책이 있는데 이 책이 딱 그렇게 예쁘다.^^

겉표지를 벗기면 안쪽 표지도 예쁘다. 세심한 디자인이 느껴진다.