전출처 : 로쟈 > 지젝과 함께 라캉을 읽는 방법

전출처 : 로쟈 > 지젝과 함께 라캉을 읽는 방법

올해 들어 국외서적으로는 가장 먼저 구입한 책이 지젝의 <라캉을 어떻게 읽을 것인가(How to Read Lacan)>(2007)이었다(http://www.aladin.co.kr/blog/mylibrary/wmypaper.aspx?PCID=2499546&paperId=1032991). 노튼(Norton)출판사에서 나오는 'How To Read' 시리즈의 한권인데, 두어 차례 페이퍼에서 다루면서 조만간 국역본이 나올 거라는 소식도 전한 바 있다. 바로 그 책이 이번에 출간됐다. 생각보다 빨리, 그리고 떼로. '떼'라는 것은 <라캉>(웅진지식하우스, 2007)을 포함하여 같은 시리즈의 책 10권이 한꺼번에 출간되었기 때문이다. '전격적'이란 말은 이럴 때 쓰는 것이겠다.

나는 어제 아침에 8권의 책을 주문해서 오후에 받았다. 일단 집에 들고 온 책은 내가 원서도 갖고 있는 <라캉>과 <데리다> 두 권인데, 원서 <데리다>가 얼른 눈에 띄지 않아서 일단은 <라캉>의 서문만을 읽어보았다(사실 <라캉>의 원서도 한참만에 찾았다. 한동안 잊고 있었더니 책더미에 파묻혀 있었다). '우리 뇌를 씻어내자'가 지젝이 붙인 그 서문의 제목이다. 아니 국역본의 경우엔 그렇다. 원서에는 따로 제목이 붙어 있지 않고 다만 'Let's try to practice a little brain-washing on ourselves'가 에피그라프(제사)로 달려 있을 따름이다.

서문에서 지젝이 먼저 짚고 있는 것은 지난 200년 프로이트의 <꿈의 해석> 출판 100주년 기념과 동시에 하편에서 대두되고 있는 새로운 조류(new wave), 곧 '정신분석학에 대한 사망선고'이다. 국내에 출간된 책으로는 아마도 스티븐 존슨의 <굿바이 프로이트>(웅진지식하우스, 2006)가 이러한 조류를 대표하는 책이겠다(비록 원제 'Mind Wide Open: Your Brain and the Neuroscience of Everyday Life'는 국역본의 제목만큼 선정적이지 않지만 말이다). 최근에 다수 출간되고 있는 뇌과학 서적들도 이러한 조류에 한몫하는 것이고.

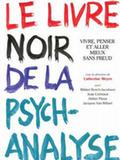

지젝이 인용하고 있는 뒤프레슨의 책명이 <프로이트 죽이기: 20세기 문화와 정신분석의 죽음>(2004)인 것은 시사적이다. 그는 이렇게 말한다. "역사상-마르크스와 몇몇을 제외하고 - 인간 사유의 근본원리에 대해 프로이트만큼 오류를 범한 사람도 없다." 그리고 아니나 다를까 등장한 책이 <공산주의의 블랙리스트>(2000)를 이어서 출간된 <정신분석학의 블랙리스트>(2005)이다(역자는 '블랙북(Black Book)을 '블랙리스트'로 옮겼다. 미주의 책제목에 'noire'라고 오타가 났다). 두 권 모두 프랑스에서 출간된 책인데, "공교롭게도 이런 부정적인 방식으로 마르크스주의와 정신분석학 사이의 심오한 연대가 만천하에 알려진 것이다."

지젝은 이러한 사망선고, 혹은 장례사(funeral oratory)에 이의를 제기한다. 사실 한 세기 전에 프로이트는 무의식의 발견을 근대 유럽사에 끼워넣기 위해서 인간에 대한 '세 가지 모욕'이란 생각을 발전시켰다. 다니엘 부어스틴이라면 '부정적 발견'이라고 불렀음직한 이 세 가지 모욕이란 (1)코페르니쿠스가 지동설을 주장함으로써 인간에게서 우주의 중심이란 위치를 박탈한 것, (2)다윈이 진화론을 통해서 역시나 인간이 만물의 영장이라는 특권적 지위를 박탈한 것, (3)프로이트가 무의식 지배적인 역할을 드러냄으로써 우리의 자아(ego)가 우리의 집주인이 아니라는 사실을 밝힌 것 등이다.

그런데, 지젝이 보기에 정신분석학의 1세기가 지난 오늘날 (뇌과학을 통해서) 인간의 나르시시즘적 자기상에 보다 급진적인(파괴적인) 모욕이 출현하고 있다. 즉, "우리의 정신은 데이터 처리과정의 연산기계에 불과하며, 자유와 자율에 대한 감각도 기계 사용자의 환영에 불과하다는 것이다. 결국, 오늘날의 뇌과학과 비교한다면 정신분석학은 전복적이기는커녕 오히려 최근의 모욕에 의해 위협받는 인간주의적 전통처럼 보인다."(7쪽)

요컨대, 현황은 이렇다: "(1)과학지식의 차원에서, 인간정신에 대한 인지심리학자들의 신경생물학적 모델은 프로이트의 모델을 대체하고 있다. (2)정신의학적 임상치료의 차원에서, 정신분석적 치료는 약물치료와 행동치료에 밀려 자신의 기반을 급격히 상실하고 있다. (3)사회적 환경의 차원에서, 개인의 성 충동을 억압하는 사회적 규범의 이미지는 오늘날 압도적인 쾌락주의적 경향과 비교하여 더이상 타당성이 없는 것처럼 보인다."

하지만, 그럼에도 불구하고, 지젝은 정신분석학에 대한 사망선고와 추모는 성급하고 성마른 것이라 진단하다. 오히려 그의 목표는 "오늘날이야말로 정신분석학의 시대가 도래한 것임을 증명하는 것이다." 무엇을 통해서? 프로이트를 통해서. 보다 구체적으론 "라캉을 통해 프로이트를 읽음으로써, 즉 라캉이 '프로이트로의 복귀'라고 부른 것을 통해서."

원문은 "[M]y aim is to demonstrate that it is only today that time of psychoanalysis has come. Seen through the eyes of Lacan, through what Lacan called htis 'returen to Freud', Freud's key insights finally emerge in their true dimension."이다. 여기서 강조한 대목은 국역본에서 누락됐다. 그렇다고 대세에 지장이 있는 건 아니지만 약간씩의 누락은 뒤에서도 곧잘 나온다. 라캉의 프로이트 독해, 곧 '프로이트로의 복귀'를 통해서, 프로이트의 핵심적인 통찰이 갖는 진정한 차원이 마침내 나타나게 된다는 얘기이다.

라캉에게서 '프로이트로의 복귀'가 뜻하는 것은 정신분석학에 대한 언어학적 재독해/재구성이다(때문에 "라캉의 핵심 개념 중 대부분이 프로이트의 이론에 대응하는 개념이 아니"다). 그런 관점에서 보자면, "프로이트의 무의식이 놀라운 것은 이성적 자아가 그보다 훨씬 큰 영역의 맹목적이고 불합리한 본능의 영역에 종속되어 있음을 주장해서가 아니라, 어떻게 무의식 자체가 오직 자신의 문법과 논리에 복종하고 있는지를 입증했기 때문이다."

라캉의 해석/재독해에 따르면, "무의식은 자아가 정복해야 할 야생적인 충동의 저장소가 아니라, 외상적인 진실이 말을 하는 장소다.(...) '거기서' 나를 기다리는 것은 내가 동화시켜야 할 심오한 진리가 아니라, 더불어 사는 법을 배워야 할 참을 수 없는 진실이다. "

그렇다면, 라캉과 다른 정신분석학파와의 차이점은 무엇인가? "라캉에게 정신분석학은 심리적 장애를 다루는 이론이나 기법이 아니라, 개인들을 인간존재의 가장 근본적인 영역과 대면시키는 이론이자 실천이다.(...) 라캉에게 정신분석 치료의 목적은 환자의 복리나 성공적인 사회생활 내지 개인적인 자기 성취가 아니라, 환자로 하여금 그/그녀의 욕망의 기본 좌표와 곤경을 대면하도록 하는 것이다."

"라캉의 '프로이트의 복귀'는 임상분석에 새로운 이론적 기반을 제공하기도 했다. 라캉은 일생 동안 끊임없는 논쟁과 분열과 추문까지 일으켰다. 그는 1963년 국제정신분석협회에서 파문당했으며, 그의 논쟁적인 이론은 마르크스주의자에게서 페미니스트에 이르는 진보적 사상가들의 신경을 건드렸다."

한데, 여기서 신경을 건드리는 건 '1953년'이 '1963년'으로 오기된 것. 국역본엔 '라캉의 생애'를 참조하라고 돼 있는데, 191쪽을 참조하면 라캉은 1953년에 국제정신분석협회의 산하기관인 파리정신분석협회 대표직을 사임하고 프랑스정신분석협회에 가입하며 이 때문에 파리정신분석협회로부터 제명(파문) 당한다. 참고로 라캉은 "그해 7월에 주디스를 낳게 될 마클레스(Sylvia Makls)와 결혼했다." '마클레스(makles)'에서 'e'가 빠졌다. 그리고 중요한 건 이해 가을 라캉의 '전설적인' 세미나가 시작된다는 점.

그런 라캉을 읽는 가장 좋은 방법? "라캉은 탐욕스러운 독자이자 해석자였다. 그에게 정신분석은 구술(환자의 말), 혹은 기술(記述) 텍스트를 독해하는 방법이다. 그래서 라캉을 읽는 가장 좋은 방법은 그의 독법을 실천하여 라캉으로 다른 텍스트를 읽는 것이다." '라캉으로 다른 텍스트를 읽는 것'이야말로 지젝의 주특기 아닌가(나는 개인적으로 도스토예프스키의 <보보크>에 대한 독해를 먼저 읽어보게 될 듯하다)!

"라캉은 최고의 임상학자였으며, 그의 임상적 관심은 그의 실천과 저작 전체에 스며 있다."(Lacan was first of all a clinician, and clinical concerns permeate everything he wrote and did.) 'first of all'은 '최고의'란 뜻이 아니라 '무엇보다도' 정도이다. 라캉은 무엇보다도 임상학자(임상의)였다는 것. 한데, 그의 임상적 관심이라는 게 두루 망라하는, 편재(遍在)하는 것이었기에 지젝은 '임상'만을 따로 다루지 않는다.

"모든 것이 임상적이라는 바로 그 이유 때문에 우리는 그것을 생략하고, 임상적이지 않은 것처럼 보이는 모든 것을 물들이는 임상적 효과에만 집중할 수 있는 것이다. 이것이 라캉의 임상적 위치에 대한 진정한 검증 방법이다."(Precisely because the clinical is everywhere, one can short-circuit the process and concentrate instead on its effects, on the way it colours everything that appears non-clinical - this is true test of its central place.)

마지막 절에서 'its central place'를 '라캉의 임상적 위치'라고 옮긴 건 부정확해 보인다. '(라캉에게서) 임상이 갖는 중심적 위치'란 뜻 아닌가? 다시 옮기면, "모든 것이 임상적이라는 바로 그 이유 때문에 우리는 그 과정을 건너뛸 수 있으며 대신에 그 결과(효과)들에, 임상적인 것이 임상적이지 않은 것처럼 보이는 모든 것을 물들이는 방식에 집중할 수 있다. 이것이 임상의 중심적 위치에 대한 진정한 검증방법이다."

여기까지가 라캉에 대한 설명이라면 이 서문의 마지막 문단은 <라캉을 읽는 방법(How To Read Lacan)>의 전략에 대한 설명이다. 지젝은 "역사적이고 이론적인 맥락을 통해 라캉을 설명하는 대신에(...) 라캉을 이용하여 우리의 사회적 리비도적 곤경을 설명"하고자 한다. 그러기 위해서 "이 책은 중립적인 판정을 내리는 대신 당파적인 독해에 참여"한다. 왜냐하면 모든 진실/진리는 당파적이라는 게 또한 라캉 이론의 일부이기 때문이다.

"엘리엇(T. S. Eliot)은 <문화의 정의에 대한 노트>에서 모든 선택은 청교도 종파주의와 무신론 사이의 선택일 뿐이라고, 종교를 생동감 있게 만드는 유일한 방법은 주류 체제에 대한 종파주의적 분열을 수행하는 것이라고 말했다. 라캉은 그의 종파주의적 분리를 통해, 즉 쇠멸해가는 국제정신분석협회로부터 자신을 분리시킴으로써 프로이트의 가르침을 생동적으로 만들었다. 오늘날 우리가 라캉에 대해 해야 할일 역시 이와 같다."

역자는 'sectarianism'을 '청교도 종파주의'라고 옮겼는데, 그냥 '분파주의' 정도라고 봐야겠다('종파주의'란 역어도 자주는 쓰이는 건 아니다). 그걸 굳이 한정해서 '청교도 종파주의'라고 옮긴다면 뒤에 나오는 '종교(religion)'도 '기독교'라고 옮겨야 짝이 맞는다. 여하튼 라캉을 읽기 위해서 우리에게 필요한 마지막 제스쳐는 '정통적인' 라캉주의적 견해로부터의 분파주의적 이탈이다, 라고 지젝은 말하는 듯하다. 이것은 하나의 내기이다.

마지막에 붙은 미주는 이 책의 소스에 관한 것이다. "마지막으로 한 가지 덧붙이자면, 이 책은 라캉의 몇몇 기본 개념에 초점을 맞춘 입문서이기 때문에. 그리고 그 주제들은 지난 10여년간 내가 했던 작업의 중심 개념이기도 하기 때문에 일정 정도 이미 출판된 내 저서의 '해체 조립(canibalization)'이 될 수밖에 없다. 변명을 하자면 나는 내 책에서 빌려온 구절들을 새롭게 각색하는 데 세심한 주의를 기울였다."(185쪽)

'변명을 하자면'은 'to compensate(보상/보완하기 위해서)'를 옮긴 것이다. 책의 이러한 해체-구성적(카니발적) 성격은 역자 후기에서 다시 한번 강조되고 있다. "지젝 자신이 고백하듯이 이 책은 지젝의 이전 저서들에서 '빌려온 구절을 해체 조립하여 새롭게 각색'한 '지젝의 책'이다."(198쪽) 이 구절을 옮겨적은 것은 예전에 역자가 제기한 지젝에 대한 비판을 상기시켜주기 때문이다(http://www.aladin.co.kr/blog/mylibrary/wmypaper.aspx?PCID=2034520&paperId=989000 참조). '변명을 하자면'은 역자에게 더 어울릴 만한 문구이다. 그는 이렇게 적었었다.

나뿐만 아니라 지젝의 책을 애독하는 사람들은 신간이라고 펼쳐 보면 이전 책에서 이미 본 듯한 구절들이 반복되고 있다는 느낌을 가졌을 것이다. ‘기시감’이 아니다. 때로는 거의 한 챕터 전체, 때로는 한 단락 그대로, 때로는 글자 하나 틀리지 않고, 때로는 약간의 변형이 가해진 채 자기-표절을 하고 있다. 이 책 <혁명이 다가온다> 역시 새로 쓴 부분보다는 이전 책에서 오려 붙인 부분이 더 많아 보인다.(...) <혁명이…>는 소장할 가치가 없는 책이다. 이 책뿐만 아니라 지젝의 책 전체가 그렇다.(...) 엄밀히 말해서 ‘지젝’의 책은 없다. (...) 그는 헤겔이 생산한 변증법을, 마르크스가 생산한 유물론을, 프로이트가 생산하고 라캉이 재생산한 정신분석학을 멋지게 재가공해서 가장 적절한 순간에 가장 유용한 물건으로 만들어 판매하는 쇼호스트와 같다...

그러니까 역자의 핵심적인 주장은 '지젝은 없다' 내지는 '지젝의 책은 없다'였다. 하여 그의 주장대로 이렇듯 자기 표절로 충만한 '쇼호스트'의 책을, '소장할 가치가 없는 책'을 굳이 우리말로 옮기느라 애쓴 역자의 '계산법'이 무엇인지 나는 잘 모르겠다(쇼호스트의 쇼호스트?). 궁금하지는 않지만 기이하다는 생각은 든다. '지젝으로의 복귀'인가, 아니면 자학에의 열정(혹은 향락)인가? 여하튼 나로선 '라캉 정신분석학의 실천적 곤경'(201쪽)을 염려하기에 앞서서 역자가 대면해야 했던 것이 '번역의 곤경'이 아니었을까 싶다. 혹은 역자는 자기가 하는 일을 알지 못하는 것인지도...

07. 05. 19-22.