‘글자 풍경’이라는 글자가 하얀 화선지 위에 놓여 있다. 깨끗한 느낌이 든다. 어릴 적

서예를 배울 때가 떠오르며 책에서 먹 냄새가 나는 듯하다. 활동성이 강하지 못한 조용한 성격이었던 나에게 한템포 더 다운 시켜주던 활동이

붓글씨였다. 명상과 같은 효과가 있기 때문이다. 길지 않았던 어릴 적 경험을 돌이켜보다 보니, 건축도 공간이 사람에게 영향을 미친다고 하던데,

글자도 그렇지 않을까 하는 생각이 들었다.

‘글자에 아로새긴 스물일곱 가지 세상’이라는 부제에서 ‘세상’에 방점이 찍혔다. 글자를 통해 세상을 얘기한다? 전혀 감이 오지

않는다. 우리들의 생각과 아이디어에서 발견되고 만들어지는 것이 글자니까 글자를 만드는 한 개인 또는 단체의 생각정도가 반영되는 활동이라 생각했기

때문이다. 그런데 ‘세상’이야기가 담겨 있다니 흥미로웠다.

영화감독 박찬욱, 과학자 정재승, 글자체 디자이너 류양희 님까지 쓰신 추천사를 보니 알 듯 말 듯 하다. 하지만 책을 덮고 나면

알 수 있다. 왜 그들이 추천사에 그런 말들을 했는지.

유지원은 과학자의 머리와 디자이너의 손과 시인의 마음을 가진 인문주의자다. ?박찬욱 영화감독

마지막 책장을 덮고 나면, 이제 당신은 양식이 다른 글자들이 서로 다른 목소리로 당신에게 말을 거는 경험을 하게 될 것이다.

?정재승 과학자

늘 곁에 있어 익숙하고 잘 안다고 생각했던 글자들의 새로운 모습을 알아 가는 것은, 참으로 놀랍고 유쾌할 것이다. ?류양희

글자체 디자이너

역시 어떤 역사를 얘기하든 가장 먼저 유럽사가 나온다. 글자 역시 마찬가지였다. 우리가 익숙하게 쓰고 있는 로마체가 적용되어

있는 글자부터 나온다. 낯설기만한 블랙레터체. 이 글자체 하나만 보더라도 라틴어

표기, 이탈리어 표기, 프랑스식, 독일어식 등 다양하다. 모르는 사람이 보기엔 조금 다른 같은 글자체로 보이는 데 말이다. 이름도 낯선데

이렇게나 다양하다니. 글자만 얘기하는지 알았는데, 글자와 함께 지역 생태성을 얘기하기도 한다.

글자도 각자 처한 저마다의 생태적 토양에서

배태되고 자라나는 생물 같아서, 로마자는 알프스

북쪽의 자연과 인문, 기술 환경 속에서 새로 적응한 외양을 갖추어 갔다.

라고 말하고 있는 것이다. 글자는 어떤 종류가 있고, 어떻게 쓰고, 변화과정은 어떠했는지 정도를 알려주는지 알았다가 놀라고

말았다. 이런 식으로도 연결지어 생각해 볼 수 있다는 사실에.

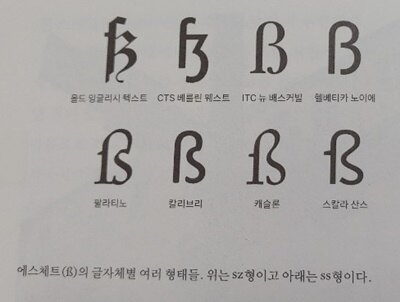

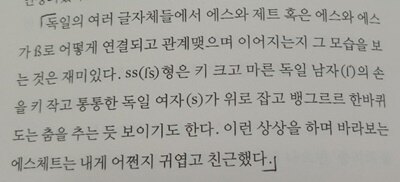

독일의 여러 글자체들에서 에스와 제트 혹은 에스와 에그가 에스체트로 어떻게 연결되고 관계맺으며 이어지는지

그 모습을 묘사한 부분이다.

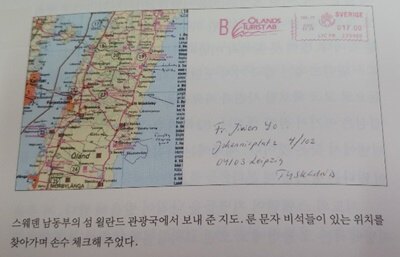

저자가 스웨덴 욀란드섬의 바이킹 룬 문자를 찾기 위해, 룬 문자 비석들의 위치를 알아보고 있을 때 일이다.

저자가 독일에서 지내던 2007년만 해도 욀란드섬의 어디에 정확히 룬 문자 비석들이 위치해 있는지 알기가 어려웠다고

한다. 욀란드 관광국에 도움을 청했는데 관련 자료들을 수소문한 스웨덴어 복사물과 욀란드 관광지도를 보내 주었다고 한다. 심지어 룬 문자 비석의

위치가 손수 표시되어서. 그저 찾을 수 없다고 넘겨도 됐을 텐데, 이리저리 수소문해서 그 위치들을 찾아낸 데까지만

하나하나 손으로 체크해서

보내줬다니! 감동 그 자체다.

글자체 하나를 알기 위해 저자는 직접 찾아가서 확인하는 방법을 택했다고 한다. 위 얘기만 보더라도, 한 글자만

알기 위해서도 꽤나 복잡하고 힘든 과정이 있다. 그런데 유럽, 아시아, 이슬람 등 다국적의 글자체를 모두 조사했다니, 읽을수록

놀라운 이야기가 펼쳐진다.

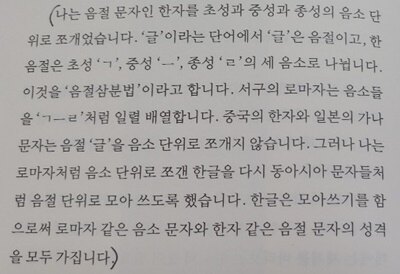

글자들의 조합과 배열은 문자문화권마다 다른데, 공간을 인식하는 틀도 다르다. 대체로 수직과 수평 그리고 사각형 격자 구조를

갖는다고 하는데, 90도와 그 배수가 아닌 각도로 공간을 구획한다면, 글자 배열은 어떤 모습으로 구현될까?라는 물음이 생겼다고 한다. 결국

결정학과 고체물리학으로 관심이

이어졌다고 하니, 글자 하나를 알기 위해 얼마나 다양한 분야가 연결되어 있는 것인가. 글자 하나만 알아서는

절대 알 수 없음이다.

단연 가장 큰 관심을 불러일으킨 장은 2장 ‘한글, 한국인의 눈과 마음에 담기는

풍경’이다. 어쩔 수 없는 한국인 인가보다. 가상으로 세종대왕의 편지 형식을 수록해서 글자를 설명해 주는 부분이

흥미로웠다

혹시 명조체의 뿌리는 무엇인지

아는가?

바로 궁체라고 한다.

궁체는 궁녀들이 궁에서 쓴 글씨체인데, 한글 글씨체의 발달사는 조선 후기 이후 여인들이 주도해 왔다고

한다. 여성들이 뛰어난 재능을 맘껏 펼칠 수 없는 시대에 여성들이 주도했다니 멋진 일이다.

오늘날 디지털 폰트 궁서체로 복원되었고, 붓으로 쓴 한글 글씨의 이 양식은 지금 저자의 책에서도 사용되고 있는

명조체 폰트의 바탕이 되었다고 한다. 얼마나 오래 된 서체인지, 어떤 의미를 갖고 탄생했는지 알 수

있었다.

서체 종류를 자세히는 모르지만, 알고 있거나 사용해 본 서체 중 가장 끌리는 건

흘림체다. 알 듯 모를 듯한 서체가 묘한 끌림이 있다. 서예를 배우던

어린 시절부터 남몰래 흠모했었다. 흘림체는 부드러운 생크림이 떠오르게 한다. 고딕체나 바탕체와 같이 정갈한 맛은 없지만, 물 흐르듯 자연스러움이

배어 나오기 때문이다. 관련 챕터를 보니 비슷한 내용이 나온다.

흘림체에서는 손의 빠른 운동성이 글자의 형태에 그대로 실린다. 그래서 역동적이고 생동감이 있다. 끊어지지 않고 이어지는 유연한

흐름과 고유한 리듬이 글자 구조와 세부에 영향을 미쳐서 흘림체만의 독특한 형태가 나타난다.

-179p

하나 하나 설명하자면 끝도 없을 것 같다. 그만큼 다양한 글자체에 대한 개념과 역사, 문화, 과학 얘기까지 풍성하게 담겨져

있다. 읽다 보면 소설책 보다 더 흥미로워 손에서 놓을 수가 없다. 흥미가 없던 사람들조차 글자를 써 보고 싶고, 알아 보고 싶게 만드는 마력이

담겨 있다.

책을 읽으며 필사를 자발적으로 유도하는 책은 실로 오랜만이다. 내용을 좀더 내 것으로 만들기 위해 필사를 자주 하지만, 내용을

적으면서 글자체까지 살펴보게 한다. 좀더 다양한 글자체로 써 보고 싶다는 생각이 마구마구 샘솟는다.