-

-

내가 사랑한 시옷들 - 사랑, 삶 그리고 시 ㅣ 날마다 인문학 1

조이스 박 지음 / 포르체 / 2020년 3월

평점 :

구판절판

제목이 인상적이다. <내가 사랑한 시옷들> 한국어를 쓰기에 바로 가슴으로 이해할 수 있는 매력적인 표현에 감탄이 절로 나왔다. '시옷들'이란 바로 '사랑, 삶, 시' 를 뜻한다. 모아놓고 보니 이처럼 연관성 있는 단어들이 또 있을까? 삶을 충만하게 하는 것은 사랑이고, 그 사랑과 삶을 표현하기에 시만큼 좋은 도구는 또 없으니 말이다.

p.13

혼탁한 말과 글의 밀림이 일상을 지배할 때, 나는 시 속에서 내가 사랑하는 시옷들을 꺼낸다. 이 책을 쓰기 위해 고전과 현대의 명시들을 다시 읽으며 나는 사랑으로, 삶으로 돌아올 수 있었다. 시로 빚어진 책은 사랑과 존재와 삶의 이유가 어디에 있는지 알려주는 이정표이므로, 내가 그러했듯 그대들도 말과 글의 밀림 속에서 사람을, 사랑을, 나아가 삶을 캐며 서서히 그 길을 걸으시길 바란다.

저자는 지금 시대는 인터넷과 미디어의 발달로 말과 글이 난무하지만, 어떤 것에 마음을 둘지 알 수 없는 세상이라 한다. 버젓한 길이 있음에도 의미 있는 한 발을 딛지 못하고, 생산적인 말을 뱉지 못하는 것이다(p.12) ?저자는 포화한 말과 글 속에서 '시'라는 길을 찾았다고 한다. 최소한의 언어로 최대한의 심상과 의미를 전달하는 지금에 와서 어떤 해답처럼 느껴졌기 때문(p.12)이라고 한다. 저자의 말에 절로 공감이 갔다. 쏟아지는 말과 글에 지친 이들이라면 '시'로 '사랑'의, 혹은 '삶'의 길을 찾아나갈 수 있을 것 같았다.

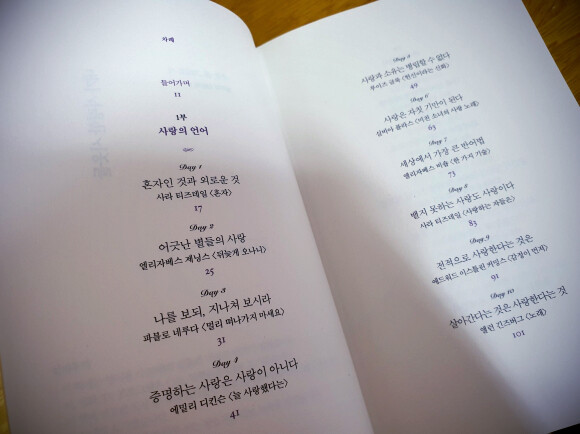

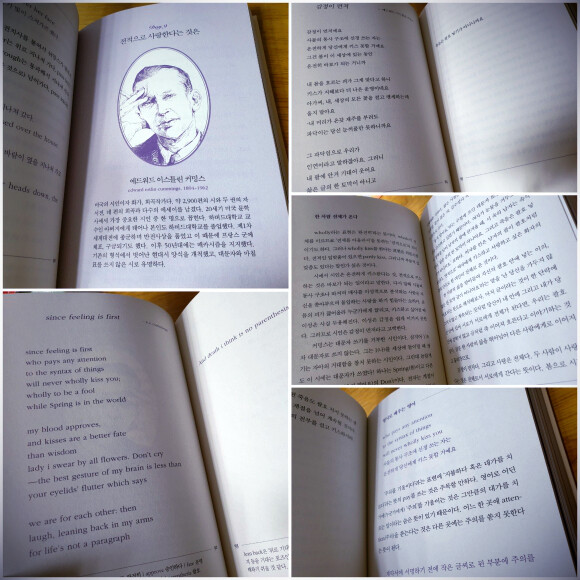

<내가 사랑한 시옷들>은 1달 정도 즉 30일 동안 매일 영시 하나를 읽도록 구성되어 있다. 1부는 사랑의 언어, 2부는 존재의 언어, 3부는 삶의 언어이다. 그리고 각각의 영시는 작가 소개, 영시, 번역, 시의 주제나 내용에 대한 저자 조이스 박의 코멘트, 그리고 '영시로 배우는 영어' 파트로 이루어져 있다. 30개의 영시를 영어로 읽고, 해석해 보고 저자의 코멘트를 읽고, 주요 구문을 복습하면서 영어 표현도 익히는 종합세트같은 구성이다.

종합세트이지만 영시가 부담스러운 이들도 있을 것이다. 나처럼 말이다. 시도 어려운데 영시라니.. 이런 사람이라면, 저자 조이스 박의 글만 읽어도 생각할 거리가 많다. 2년 전 쯤 읽고 난 후 여운이 길었던 책이 있었는데 바로 <빨간모자가 하고싶은 말>이었다. 저자의 시선이 정말 신선하고 날카로웠기 때문이다. 동화 속 이야기들을 다른 시각으로 풀어내는 것이 인상적이었는데, 이번에는 고전 시를 또 신선하게 풀어내고 있어 흥미롭다.

30편의 시 중, 제일 인상적이었던 2편 그리고 그에 대한 저자의 코멘트를 소개하고자 한다.

1. Day 17 모성이라는 겁박

p.180

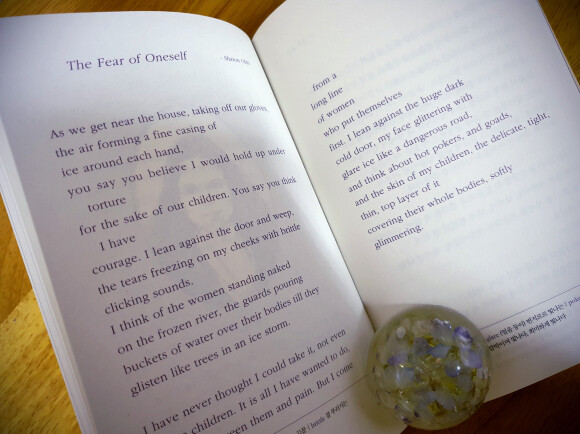

The Fear Of Oneself - Sharon Olds

As we get near the house, taking off our gloves

the air forming a fine casing of

ice around each hand,

you say you believe I would hold up under

tortur

for the sake of oue children. You say you think

I have

courage. I lean against the door and weep,

the tears freezing on my cheeks with brittle

clicking sounds.

I think of the the women standing naked

on tje frozen river, the guards pouring

buckets of water over their bodies till they

glisten like trees in an ice storm.

(생략)

자신에 대한 공포 - 샤론 올즈

집 근처에 와서 우리는 장갑을 벗고 있어

손 주변을 얇은 공기 얼음으로 두르고 있지

당신이 말해. 나라면 아이들을 위해

고문도 버티리라 믿는다고, 당신이 그러지. 나는

용기가 있다고 생각한다고. 나는 문에 기대어 울어

눈물이 툭툭 소리를 내며 떨어지다 내 뺨에서 얼어붙어.

나는 얼어붙은 강 위에 발가벗고 서 있는 여자들을

생각해. 경비들이 그 몸들에 양동이로 퍼붓지

눈보라 속에서 여자들은 나무처럼 반짝거려.

(생략)

p. 184

'위대한 모성'의 역설

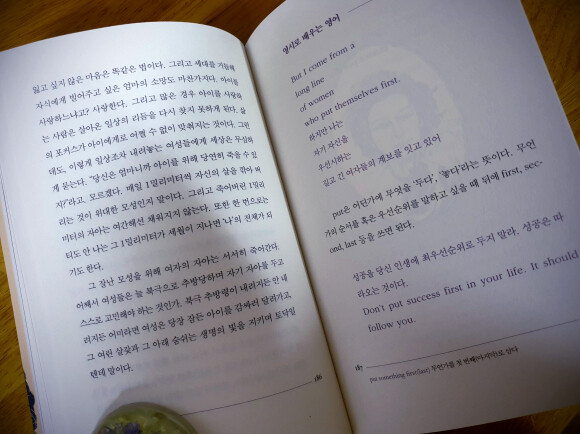

모성의 일부는 호르몬의 작용이다. (생략) 위대한 모성이라는 명제는 한 사람으로, 개인으로 살고자 하는 여성들을 겁박한다. 엄마니까 아이들을 위해 기꺼이 희생해야 한다는 말이 여성들의 목을 조른다.(생략)

아이를 사랑하느냐고? 사랑한다. 그리고 많은 경우 아이를 사랑하는 사람은 살아온 일상의 리듬을 다시 찾지 못하게 된다. 삶의 포커스가 아이에게로 어쩔 수 없이 맞춰지는 것이다. 그런데도, 이렇게 일상조차 내려놓는 여성들에게 세상은 무심하게 묻는다. "당신은 엄마니까 아이를 위해 당연히 죽을 수 있지?"라고 (생략)

그 잘난 모성을 위해 여자의 자아는 서서히 죽어간다.

<빨간모자가 하고 싶은 말>을 읽을 때도 느낀 감정이 이 글에서도 느껴졌다. 산뜻하고 밝은 느낌보다는 살짝 음울한 분위기가 감돈다고나 할까? 공포영화를 봐서 느끼는 그런 으스스하고 음침한 것과는 다르다. 알고는 있었지만 외면했던 어두운 면을 마주했을 때 느끼는 공포감이라고 할까? 그런 것이 이 작가의 글에서 느껴진다. 이 작가의 매력이라 할 수 있다.

이 시에 대한 코멘트 역시 그러하다. 물론, 시 자체도 이게 시 맞어? 할 정도로 일반적으로 시 하면 떠오르는 서정성, 감미로운 느낌이 아니고 파괴적이고 저돌적인 느낌이 든다. '모성'으로 '자신'을 잃어가는 여자들이 희생할 필요없다고 자신을 찾으라고 적극적으로 대신 싸워주는 기분이 든다. 카페에서 커피를 마시면 애는 어떻게 하고? 일을 한다고 하면 애는 누가 보고? 라는 질문부터 나오는 상황은 시인 샤론 올즈가 살던 때와 딱히 달라지지 않은 것 같다. 그래서 저자도 아이를 사랑하는 건 당연하지만, 그건 내 문제이지 아이를 위해 죽어야 하는 거 아니냐는 사회의 시선은 배려가 없다고 따끔하게 소리친다. 이런 공감들이 위로가 되는 시간이 었다.

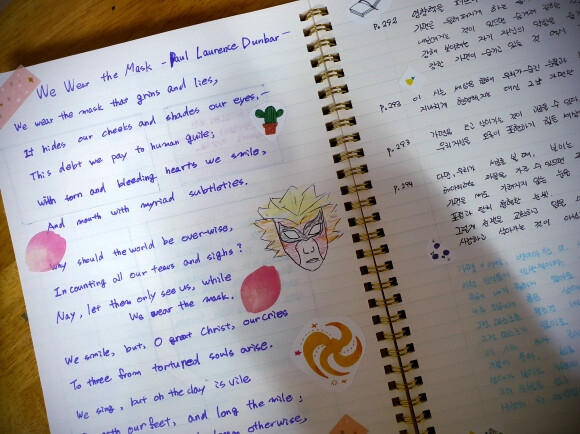

2. Day 28 - 가면은 눈빛을 감추지 못한다.

p.290

We Wear the Mask - Paul Laurence Dunbar

p.292

영향력을 퍼뜨리기 위해 쓰는 가면은 대가를 요구한다. 가면은 울려 퍼지게 하는 동시에 차단하기 때문이다. 내보여지는 것이 있으면 숨겨져 갇히는 것도 있다. 강해 보이려는 자기 자신의 약함을 숨기는 것처럼 강한 가면이 숨기고 있는 것 역시 결국 약함이다.

p.293

이 시는 세상을 향해 우리가 숨긴 눈물과 한숨을 보기 위해 지나치게 현명해지는 대신 그냥 가면만 보아달라고 말한다. (생략)

가면을 쓰고 살아가는 것이 괴로울 수 있다. 그러나 가면이 아니고서는 우리 자신을 오롯이 표현하기 힘든 세상이다. (생략)

다만, 우리가 서로를 볼 때, 보이는 모습 이면에 다른 것을 헤아리려는 마음을 가질 수 있으면 좋겠다.

가면을 써도 가려지지 않는 눈을 바라보는 것이다.

표정과 달리 형형한 눈빛.

그렇게 눈빛을 교환하고 읽을 수 있기에 우리는 가면을 쓰고도 사랑하고 살아가는 것이 아닐까 싶다.

여운이 많이 남아서 다이어리에 기록해 보았다.

가면= 가식, 벗어야할 것, 나쁜 것. 이런 인식들이 일반적이다. 하지만, 사회 생활이나 인간관계 유지를 위해 내가 원하지 않아도 힘겹게 쓰는 가면들도 있다. 나를 위해서만이 아니라 상대가 상처받지 않기를 바래서 쓰는 가면도 있다. 그런 가면들도 무조건 나쁘다고 평하면 억울하기도 하다. 아무도 선의의 마스크 조차 쓰지 않는다고 해서 세상은 편온해질까?

이 시와 저자 조이스 박은 그런 이들을 이해해 주고 있다는 느낌이 들었다. 비록 그 댓가를 치뤄야할지라도 가면을 벗지 못하는 이들도 있을 것이다. 상대가 보이는 가면에 거짓이라는 비난과 평가 대신 그의 눈빛을 읽고 공감하고 위로해주는 것도 살아가는 법, 사랑하는 법이 아닐까?

이렇게 삶에 대해 다른 시각에서 생각하게 하고, 느끼게 하고 배우고 사랑하게 하는 책 <내가 사랑한 시옷들>이었다. 날마다 인문학 1이라고 적혀있어서 앞으로 어떤 책들이 이어갈지 궁금해 진다.

<출판사로부터 책을 제공받아 읽고 솔직하게 쓴 리뷰입니다>