-

-

안나와디의 아이들 - 성장과 발전의 인간적 대가에 대하여

캐서린 부 지음, 강수정 옮김 / 반비 / 2013년 8월

평점 :

성장과 발전의 인간적 대가에 대하여

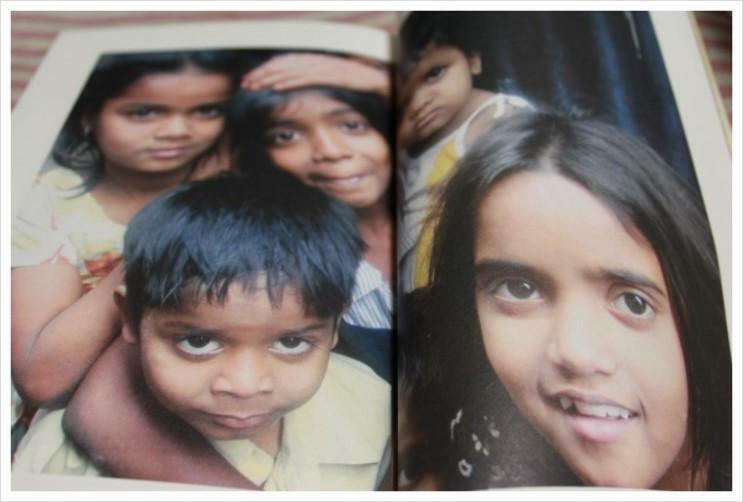

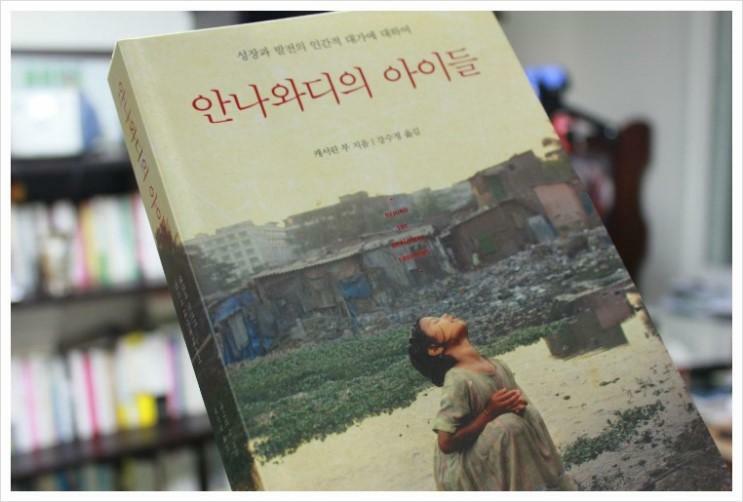

[안나와디의 아이들]이라는 제목 아래에 웅크리고 앉아 하늘을 향에 얼굴를 치켜든 소녀사진이 눈에 들어왔다. 저 멀리 판자촌이 보인다. 소녀의 옷차림 만으로도 그녀의 고단한 일상이 느껴졌다. 이 책 [안나와디의 아이들]의 원제는 'Behind the Beaufiful Forveves'다. 어쩌면 우리말 제목보다 영어 원제가 이 책의 숨은 의미를 더 잘 알려주는 듯 하다. 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 도시인 인도의 뭄바이의 빈민촌이 책의 배경이다. 아니 배경이라기 보다는 그곳의 이야기다. 저자 '캐서린 부'는 2007년부터 2011년까지 약 4년간 뭄바이 빈민촌인 '안나와디'에 직접 머물면서 그곳의 삶을 그대로 이 책에 담아냈다고 한다.

이 책은 경찰을 피해 폐품창고로 숨어드는 '압둘'이라는 소년의 이야기에서 시작된다. '안나와디'는 1991년 인도 뭄바이 국제공항 활주로 보수를 위해 인도 남부 타밀나두지방에서 트럭으로 공수해온 노동자들에 의해 생겨났다. 집을 짓기에는 너무 습하고 열악한 그곳에 뱀이 사는 덤불을 베어내고 마른 흙을 퍼다 습지를 메워 장대를 꽂고 시멘트 포대를 덮어 잠잘곳을 마련한 것이 공항옆 빈민촌 '안나와디'의 시작이었다. 저자는 수돗물도 부족하고 오수 웅덩이와 쓰레기더미로 뒤덥힌 '안나와디'의 남루한 삶 이야기를 작가의 눈이 아닌 그곳에서 살아가는 그들의 시선으로 꽤나 현실적으로 그려낸다.

"물론 빈민촌 주민 3000명 가운데 정규직에 종사하는 사람은 여섯 명에 불과하다. 저녁으로 쥐와 개구리를 잡아서 튀겨 먹는 주민도 적지 않다. 오수 웅덩이 둘레에 자라는 풀을 뜯어 먹는 사람도 상당수이다. 이런 비참한 영혼들은 주변 사람들에게 엄청난 기여를 했다. 같은 빈민촌에 살더라도 쥐와 잡초를 먹지 않은 압둘 같은 이웃에게 신분 상승의 역동성을 느끼게 해준 것이다." _ p37

넉마주이들이 주어온 폐품을 사들여 재 분류하고 다시 업자들에게 넘기는 일로 가족들의 생계를 책임지는 '압둘'에서 시작되는 '안나와디'의 이야기는 인도 빈민촌에서 벌어지는 문제들을 여실히 드러낸다. 인도 뭄바이의 많은 빈민촌 중 '안나와디'라는 특정한 빈민촌에서 벌어지는 사건들이지만, 인도사회가 안고있는 사회적 문제와 화려한 성장의 무대뒤에서 벌어지는 소외받는 사람들의 문제를 모두 담고 있는 듯 했다. 개발과 발전을 위해 몸부림치는 범국가적 노력으로 인해서 처참한 삶을 살고있는 동남아시아나 아프리카 빈민들의 이야기를 다룬 다큐멘터리와는 분명 뭔가 달랐다. 이 책[안나와디의 아이들]은 마치 소설을 읽는 듯 소소한 그들의 일상을 이야기 하면서도 그 속에 숨어있는 불쌍하다는 동정으로는 표현할 수 없는 깊은 문제들을 끄집어 내고 있었다.

"몇 주 전에 압둘은 이곳에서 한 소년이 플라스틱을 분쇄기에 넣다가 손이 잘리는 장면을 목격했다. 소년은 눈물을 흘리면서도 끝내 비명을 지르지 않았다. 손목에서 피가 철철 흐르고 밥벌이 능력도 그렇게 잘려나갔건만, 소년은 공장 주인에게 빌기 시작했다. '사아브, 죄송합니다. 이걸 신고해서 문제를 일으키는 일은 없을 겁니다. 저 때문에 곤란을 겪으실 일은 없을 겁니다.'

미치르가 아무리 진보에 대해 떠들어도 인도는 여전히 사람들의 분수를 일깨워주었고, 그런 상황이 바뀌길 바라는 건 어린애 장난, 쿨피(아이스크림 같은 후식의 일종) 그릇에 이름 쓰기나 마찬가지였다." _ p50

무리한 성장의 이면에서 벌어지는 사회적 부조리와 그것으로 인해 선의의 피해자가 되어가는 사람들의 이야기를 읽으며 마음 한구석이 씁쓸해 졌다. 부패한 경찰, 자신의 이익만을 위해 움직이는 공무원들, 사법제도의 헛점 그리고 종교적/경제적 이유로 엃힌 이웃간 갈등까지 어느하나 온전한 구석이 없어보이지만, 그 속에서도 나름의 삶의 의미를 찾아가는 사람들과 현실에서 벗어나기 위해 몸부림 치는 사람들을 소소한 일면까지 들여다 볼 수 있었다.

"압둘은 화를 내며 일어나 앉았다. 2000루피도 없거니와 부자인 의사가 감옥에 갇힌 소년한테 돈을 요구하다니, 이게 될 말이냐고 따졌다. 그러자 의사는 처량한 표정으로 양손을 들어 보였다. '그래, 쓰레기 같은 짓이지. 너처럼 가난한 소년한테 돈을 요구하다니. 그런데 정부에서 주는 돈은 자식들을 키우기에 충분하지 않아. 뇌물을 챙기고 카미나가 되지 않을 도리가 없지', 악당이라고 자조한 의사가 압둘을 보며 힘없이 웃었다. '요즘 우리는 돈이 된다면 뭐든 한단다.'" _ p206

막상 책의 마지막 장을 읽어내고 나서 한편의 소설을 읽은 것 같기도 하고, 다큐멘터리를 본 것 같기도 했다. 사실 '참 안됐다'라고 연민의 한마디를 건내며 나 자신에게 위안해 보는것 말고는 내가 할 수 있는 것이 아무것도 없을지도 모른다고 생각했다. 세계각지에서 보내지는 구호금이나 정부 보조금 마저도 진정한 수혜자들의 손에 전달되기는 커녕 부폐한 권력자나 아샤(빈민촌에 살면서 신분상승을 꿈꾸는 이 책의 등장인물)와 같은 누군가의 욕망을 체워줄 도구가 될지도 모른다는 사실에 더욱 그랬다. 그래도 한가지 다행서러운 것은 최소한의 인간다운 생활을 하는 것도 어려운 그들도 나름의 희망을 가지고 있다는 사실이었다. 그러다가 현실의 벽에 부딧혀 이마가 깨지고 주저앉을지도 모르지만 그들의 생각과 희망과 도전에 진정한 박수를 보내고 싶다.

"뭄바이에서 벌어지는 현상은 다른 곳에도 만연했다. 전 세계로 무대를 확대한 시장 자본주의의 시대에도 희망과 불만은 협소한 지역안에서 옹색하게 이해됐고, 공통된 고통에 대해서는 둔감했다. 가난한 사람들은 연대하지 않았다. 일시적이고 알량한 이익 앞에서 서로 치열하게 경쟁한다. 그리고 하류 도시의 이런 투쟁은 전반적인 사회구조에 희미한 파장을 일으키다 잦아들었다. 투쟁은 부자 동네로 진입하는 입구에서 어쩌다 소동을 일으킬 뿐, 그곳에 균열을 야기하지 않았다. 정치인들은 중산층의 이익을 대변했다. 가난한 사람들은 서로 무시했고, 세계에서 가장 크고 불평등한 도시는 비교적 평화로운 상태를 그럭저럭 이어갔다." _ p 349