-

-

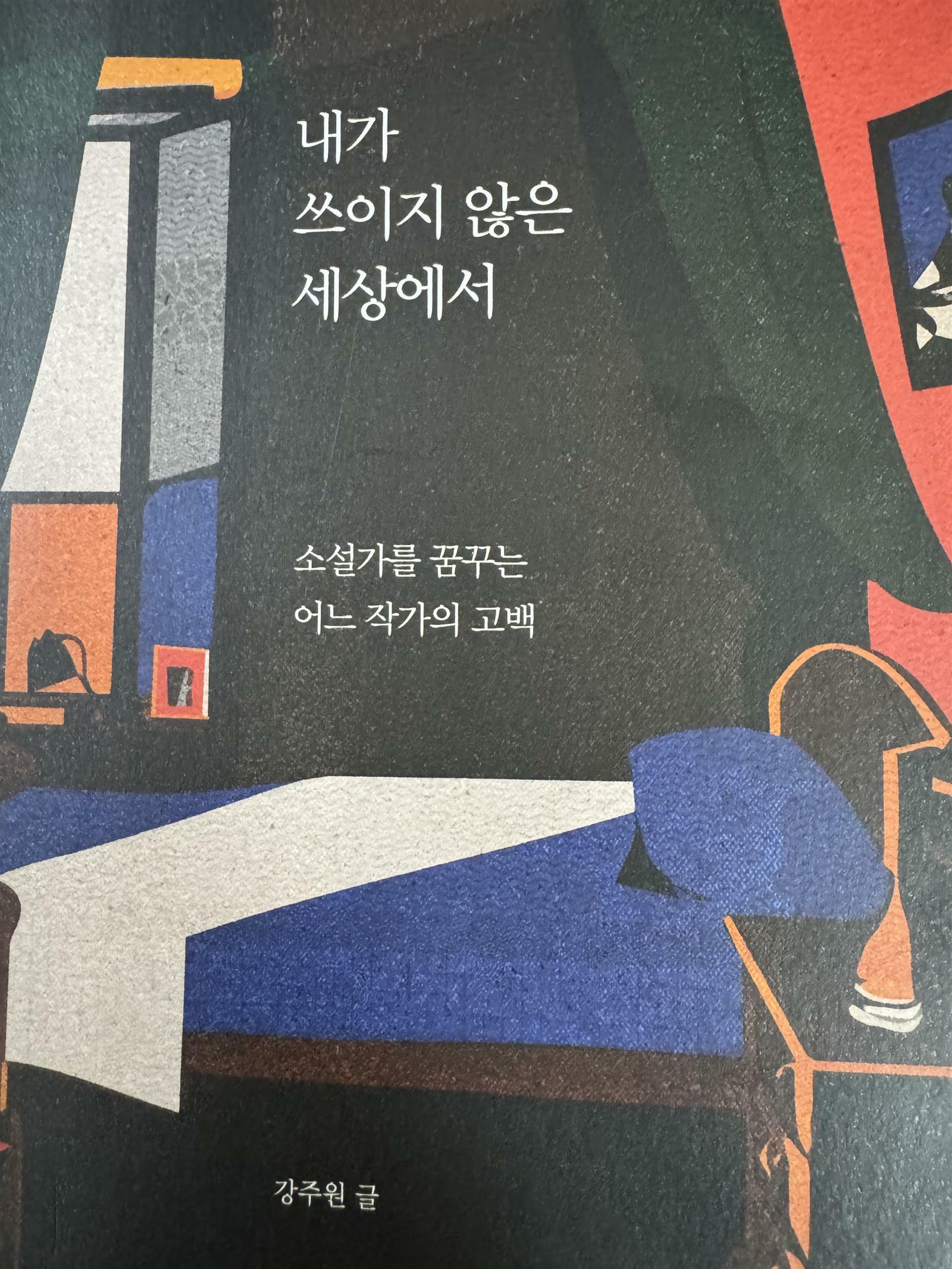

내가 쓰이지 않은 세상에서 - 소설가를 꿈꾸는 어느 작가의 고백

강주원 지음 / 디페랑스 / 2025년 7월

평점 :

‘소설가를 꿈꾸는 어느 작가의 고백’ 『내가 쓰이지 않은 세상에서』 강주원 글 – 고통

번쩍, 번개가 치고 얼마 후 우르릉꽝, 천둥소리가 났다. 어둠으로 뒤덮인 하늘에서 비가 퍼붓는다. 폭염으로 달궈진 거리와 집이 비에 푹 젖는다. 먹구름은 빠르게 흐르고 비바람이 내리친다. 폭염으로 고통을 겪은 삶과 세상은 이제 폭우로 젖는다. 햇볕에 불타고 물에 잠기는 삶과 세상이 앞으로 닥칠 고통과 슬픔처럼 읽혀진다. 닥쳐오는 삶과 세상의 트라우마는 결코 끝나지 않고 계속된다.

강주원이 쓴 ‘소설가를 꿈꾸는 어느 작가의 고백’이라는 부제가 붙은 『내가 쓰이지 않은 세상에서』라는 책을 읽었다. 이 책은 글쓰기로 안내하는 감동적인 책이다. ‘글로 쓰면 알게 되는 것들’이라는 글에 <트럼보>라는 영화이야기가 나온다.

“투우를 보는데 소가 죽은 거야. 다들 환호했지만 한 소년은 경기장 펜스에서 울고 있었지. 나는 그 이유가 늘 궁금했어.”

“글로 써 보면 알겠지.”

영화 <트럼보>(2015)에서, 머릿속을 맴도는 오랜 의문을 털어놓는 주인공에게 동료 작가는 말한다. 글로 써 보면 알게 될 거라고, 자네도 작가면서 그걸 몰라? 하는 투로. 대수롭지 않다는 듯 말했지만 그것은 결코 대수로운 일이 아님을 나는 영화를 보며 생각했다.

밤새 야근을 한 피로를 씻기 위해 안산(鞍山) 자락의 집에서 목욕탕에 가는 길이 가파르다. 동파방지 열선이 깔려 있는 그 길을 몸을 돌려 뒤로 한발 한발 내려갔다. 가지고 간 카드가 고장 나서 외상으로 목욕을 하고 집에서 현금을 가지고 다시 목욕탕으로 내려갔다. 옹벽에 어느 할아버지가 난간을 붙잡고 서있었다. 별로 대수롭지 않게 생각하고 목욕비를 내고 올라오는 길에 갑자기 할아버지가 난간에 쓰려졌다. 뛰어가서 할아버지를 부축하여 일으켜 세웠다. 벌벌 떠는 할아버지의 팔과 다리는 통나무처럼 퉁퉁 부어있었다. 하얀 셔츠 왼쪽 팔목에 피가 스며들고, 손목은 아스파트에 까져 멍이 시커멓게 들어있었다. 목욕탕에 가기 전에 부축하지 않은 일이 후회되고, 피를 흘리며 돌아가신 어머니가 떠올랐다.

우리는 쓰기를 통해 진실을 구하지만, 쓰다 보면 앎이 우리를 발견하기도 한다. 처음 한두 문장에선 잘 드러나지 않는다. 쓰다 보면, 계속해서 써 내려가다 보면 어디선가 빼꼼 고개 내미는 무언가를 발견할지도. 그때 우리의 펜은 낚싯대가 되었다가 뜨게바늘로 변했다가 다시 긴 여정을 돕는 지팡이가 되곤 한다. 지혜의 구원을 향한.

<트럼보> 속 대사처럼 그 역시 글로써 깨달은 거라 믿는다. 쓰는 인생을, 씀으로써 답이 되게 만든 것이다.

피를 흘리는 할아버지를 부축하여 주차장을 지나 빌라 계단까지 끙끙거리며 걸어갔다. 오래 전에 거리에서 몇 번 만난 적이 있었던 할아버지가 걸어 다닐 수 없을 정도로 건강을 잃다니······. 빌라 지하계단에서 손잡이를 잡으며 할아버지를 1층까지 부축했다. 걸어오는 동안 힘이 빠진 할아버지는 1층 계단에서 털썩 주저앉았다. 옆집 할머니가 다가와서 “아이구, 피가 나고 멍이 들어서 병원에 가야겠네요.”라고 말했다. 괜찮다며, 할아버지는 창백한 얼굴로 말했다.

말해지지 않은 고통은 언젠가 우리 안에서 곰이 되거나, 침묵의 언어로 뭉치기 때문이다.

상처를 고스란히 드러내라. 취약성을 과감히 고백하라. 이런 조언이 효과를 발휘하는 건 초고 쓰기에서다. 외면하지 않고 직시하는, 도망가는 대신 맞서 싸우는 자세는 응당 필요하다.

병마와 싸워 가면서도 펜을 않은 작가들을 안다. 아이를 재우고 겨우 노트북을 펴는 지망생도 있을 것이다. 어떻게든 매일, 한 줄이라도 남기려는 노력들은 존중되어 마땅하다.

1층 계단에서 할아버지를 일으켜 천천히 걷고 걸어서 마침내 문 앞에 섰다. 여섯 자리 비밀번호를 누르는 오른 손에도 피가 맺혀있다. 마침내 번호가 입력되고 문이 열렸다. 문 앞 소파에 할아버지를 앉혔다. 소파 너머로 보이는 거실에 머리가 허연 할머니가 누워있었다. 죽음이 누워있고 앉아 있었다. 언덕길을 올라가는 길에 땀이 흘러내렸다.

롤랑 바르트에 따르면 문학이란 ‘언어로 도달할 수 있는 가장 이상적인 유토피아’다. 자크 데리다는 ‘모든 것을 말할 수 있게 해주는 기이한 영토’라고도 했다.

중풍으로 잘 걷지도 못하는 할아버지가 어떻게 옹벽 난간에 섰을까. 움직이지 않으면 다가오는 죽음을 떨쳐내기 위해서인가. 어머니가 움직이지 못하는 누워있는 영안실에 통곡이 터져 나왔다. 10년 넘은 일이 어제처럼 떠오른다. 죽음처럼 내리는 비가 삶과 세상을 앗아갔다.

아침부터 내리던 폭우가 밤에서야 점점 가늘어졌다. 밤새도록 가는 비는 내리고 생각은 어제의 죽음으로 달려간다. 아버님이 돌아가신지 벌써 30년이 넘어섰다. 이토록 세월은 빠르고, 아침이슬처럼 짧은 삶에 고통은 길다. 슬픔도 길다.

‘소설가를 꿈꾸는 어느 작가의 고백’이라는 부제가 붙은 『내가 쓰이지 않은 세상에서』라는 책을 추천한다. 이 책을 읽으면 당신은 어떤 글이든 쓰게 된다. 이 책을 읽고 나는 상처를 들여다보고 타인의 고통도 함께 겪어야 한다는 것을 배웠다.