-

-

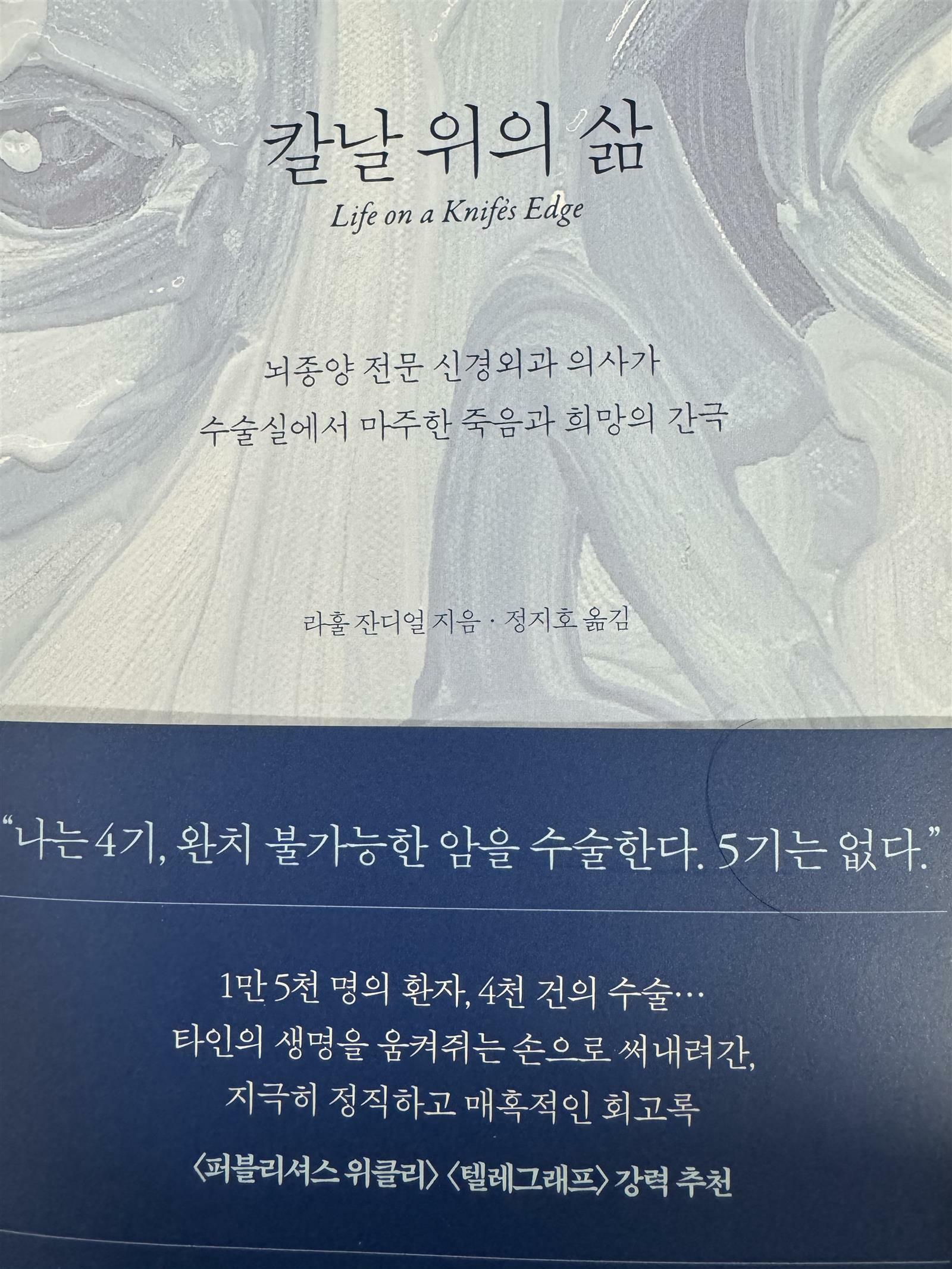

칼날 위의 삶 - 뇌종양 전문 신경외과 의사가 수술실에서 마주한 죽음과 희망의 간극

라훌 잔디얼 지음, 정지호 옮김 / 심심 / 2024년 1월

평점 :

『칼날 위의 삶』 Life on a Knife’s Edge 라훌 잔디얼 지음 정지호 옮김 – 아버지의 죽음

아침부터 가는 비가 내린다. 잿빛으로 뒤덮어 있는 구름들은 여름날처럼 빠르게 흐른다. 하루 일과 시간도 우울하게 흐른다. 오후에 가는 비는 진눈깨비로 변해 막 내리친다. 그것들은 땅에 떨어지자마자 녹아서 빗물이 되어 흐른다. 거친 바람이 하루 종일 잦아들지 않고 잿빛도 걷히지 않는다. 어둠이 내리자 진눈깨비는 눈으로 훨훨 날린다. 우수雨水가 지났는데 날씨는 이토록 변화무쌍하게 겨울을 훑는다. 이런 어두운 날씨가 고뇌의 삶처럼 읽힌다. 이런 날에 죽음이 내리지 않을까.

아버님이 돌아가신지 벌써 30년이 넘어섰다. 이제 곧 내가 돌아가신 아버지 연세만큼 나이를 먹는다. 덧없는 세월은 이토록 비정非情하다. 아이를 먹이고 가르치는 지금에야 돌아가신 아버지 심정을 조금 알 듯하다. 어리석은 자식을 가르치려고 애쓰셨던 아버지의 모습이 떠오른다. 잊히지 않는 어제 일이 그저 슬프고 괴롭다.

어느 무더운 여름날, 아버님이 갑자기 쓰러지셨다. 급히 서대문 X병원으로 모셔가서 받은 검사 결과는 뇌종양이었다. 외과의사는 뇌 검사 결과를 말하고 고개를 저었다. 집으로 돌아오신 아버지는 걷지 못하셨고 말을 잃었다. 왜 뇌종양이라는 치명적인 병이 아버지에게 생겼을까. 여름 내내 병마病魔와 싸우던 아버지는 그해 가을 넘기지 못했다.

뇌종양 전문 신경외과 의사이자 뇌 과학자인 라훌 잔디얼Rahul Jandial이 쓴 『칼날 위의 삶』이라는 책을 읽었다. ‘칼날 위의 삶’이라는 제목처럼 이 책은 죽음 앞에 선 삶을 성찰하게 한다. 그 성찰의 도구가 의학醫學뿐만 아니라 과학科學, 문학文學, 철학哲學이다. 이 책은 총탄을 맞은 여성을 긴박하게 수술하는 것으로 시작된다.

몸이 흔들리기 시작했다. 처음에는 지진인줄 알았지만, 실은 헬리콥터가 옥상에 착륙하면서 생긴 진동이었다. 이건 당시 외과 인턴이었던 내가 60초 안에 외상 소생실trauma bay의 지정 위치로 가 있어야 한다는 뜻이었다. 한 여성이 빗나간 총탄에 맞아 현장에서 헬리콥터가로 옮겨졌다. 이송침대가 병원 문을 박차고 들어왔을 때 환자의 혈압은 곤두박질쳤다. 모니터로 보이는 맥박 수도 급격히 떨어지고 있어, 환자의 죽음이 임박했음을 말해주었다. 담당 외과 의사가 이 환자의 왼쪽 네 번째와 다섯 번째 갈비뼈 사이를 메스로 가르더니 나에게 이 환자의 심장을 마사지하라고 지시했다. 나는 왼손을 두 갈비뼈 사이에 가까스로 끼워 넣었다. 살짝 열린 창문 틈으로 손이 비집고 들어간 모양새였다. 손목 정도까지 넣으니 팽팽하게 늘어난 갈비뼈가 내 손목 위에 얹히는 게 느껴졌다. 이어서 미끄러운 심장 밑부분을 움켜쥐려고 손을 돌리니 갈비뼈가 내 손을 받아들이며 부러졌다.

외상 소생실에서 응급처치를 받은 여성은 급박하게 수술실로 옮겨져 수술대에 눕혀졌다. 잔디얼을 포함한 네 명의 의사가 혼연일체로 혼돈 속에서 미친 듯이 여성을 수술했다. 삶과 죽음을 가리는 네 시간 수술 끝에 혼돈이 걷히고 질서가 잡혔다. 여성에게 죽음은 사라지고, 생명의 수술에 참여한 잔디얼은 기쁨을 맛본다. 하지만 잔디얼 앞에 실패의 슬픔이 소용돌이친다.

12살의 캐리나는 척수뼈 뒤쪽에 기형뼈가 자라고 있는 척수이분증을 앓고 있다. 잔디얼은 캐리나를 수술대에 엎드려 놓고 기형뼈를 도려내는 수술 후에 캐리나를 바로 눕혀야 했다. 그때 잔디얼은 캐리나 수술부위가 하중을 받는 문제를 직면하지만 더 이상 보강 조치를 하지 않는다. 이 결과 심각한 합병증으로 캐리나는 불구가 된다. 한 번의 실수가 이토록 치명적인 결과를 가져온다. 잔디얼은 이 실수를 오랫동안 괴로워한다.

『칼날 위의 삶』이라는 책에서 잔디얼은 장 도미니크 보비Jean Dominique Bauby의 『잠수종과 나비』를 말한다. 프랑스 언론인이었던 보비는 뇌졸중으로 쓰러져 깨어났을 때 감금증후군locked-in syndrome을 진단받는다. 『잠수종과 나비』는 보비가 눈으로 한 글자 한 글자 쓴 책이다.

나는 사라져가고 있다. 서서히, 하지만 분명히. 해안에 있던 자기 집이 점점 사라지는 모습을 지켜보는 선원처럼, 나는 내 과거가 점점 뒤로 물러나는 모습을 지켜본다. 내가 예전에 누렸던 삶은 내 안에서 여전히 타오르고 있지만, 이제 많은 부분이 기억의 재로 변해버렸다.

잔디얼이 감금증후군 환자가 나눈 대화가 감동을 준다. 환자는 장기 기증을 원한다.

돌연 이 환자는 ‘기증’이라는 의사를 표현했고, 당황한 나는 무엇을 기증할지 물어보았다. 그는 ‘심장’이라고 밝히고 이어서 ‘폐’라는 철자도 표시했다. 의심의 여지를 남기지 않으려고 환자는 한 단어 한 단어 확실히 표현했다. “기증”, “장기”, “장기 기증자가 되고 싶어요.”

나는 환자 침대 왼쪽에서 알파벳 판을 그의 바로 앞에 들고 손가락으로 납작한 글자를 이리저리 가리켰다. 꽉 두 눈을 뜬 채 점자를 읽는 사람이 된 것 같았다. 병실에 있던 다른 사람들은 침착한 분위기를 만들어주려고 제각각 할 수 있는 일을 했다. 나는 글자를 더듬으며 마지막으로 질문을 던졌다. “우리가 호흡기를 떼기를 원하십니까?‘ ”네.“ ”호흡기의 도움을 계속 받고 싶으세요?“ ”아니오.“

감금증후군 환자는 장기 기증을 원하고 죽음을 받아들인다. 죽음은 누구에게나 보편적이다. 돌아가신 아버지 연세만큼 나이를 먹는 내게도 죽음은 가까워졌다. 언제 어디서 죽음이 다가올까. 하룻밤에 잠자듯이 죽음을 맞이했으면 좋으련만, 단지 희망사항이다. 육신을 갈기갈기 찢을 고통으로 죽음을 만날 수도 있으리라. 감금증후군 환자처럼 죽음을 받아들일 용기를 쌓아야한다.

뇌종양과 투병鬪病하던 아버지는 가끔 정신이 돌아오면 무슨 말씀을 하려고 했다. 하지만 언어는 밖으로 나오지 못했고, 아버지는 눈빛으로 무언가를 절박하게 표현했다. “아이들이 걱정돼서 그래요?”라고 어머니가 물으면 아버지는 그저 눈물만 흘리셨다. 결국 아버지는 유언遺言조차 남기지 못하고 이 세상을 떠나셨다. 아버지 장례식동안 거친 비바람은 그치지 않았다.