[다방기행문]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[다방기행문]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

다방기행문 - 세상 끝에서 마주친 아주 사적인 기억들

유성용 지음 / 책읽는수요일 / 2011년 6월

평점 :

품절

다방기행문│유성용│책읽는수요일│2011.06.20

다방기행문│유성용│책읽는수요일│2011.06.20

p. 91 한마디로 다방은 배울 게 별로 없는 곳이다. 물론 커피도 맛없고. 하지만 그곳은 어쩌면 사라져가는 걸들과 버려진 것들의 풍경을 따라가는 이정표처럼 여겨졌다. 나는 그 길을 따라 가고 있었다.

다방? 의아함 한편으로 반가움이 넘실하게 차오르는 단어예요. 물론 나야 다방에 대한 특별한 기억이야 없지마는 아직도 우리 시골 마을에 가면 다방이 제법 제 몫을 해서 내게도 김양 언니가 낯설지 않고 괜스레 반갑습니다. 하지만 생활여행자, 라는 맛깔나는 닉네임을 가진 그가 사실은 아무것도 모른 채 마냥 부럽기도 하였습니다. 도대체 어떤 복을 차고 나오면 이렇게 여행을 삶, 으로 삼을 수 있을까 하는 뭉둥그레한 시기(猜忌)가 놀부 심보마냥 붙어 '네 이야기 좀 들어볼까?' 하는 뿔따구 난 비루한 맘도 있었지요. 그렇게 따라간 그의 걸음은 풍류(風流)가 번지지도 혹은 반짝반짝 빛을 낼듯 내지도 못하고 오히려 한 여름 살이 쩍쩍 붙어 버리는 낡은 인조 가죽 쇼파의 찐뜩함, 그러함이였어요. 작가는 말했어요.

"텅 비어 버렸다. 그래서 꽤 오래 나는 저절로 살아져버렸다. 누구는 나를 보고 속세의 어여쁜 액세서리라고 했다. 나는 그렇게 소외된 인간이다. ‘여행생활자’란 말을 만들어낸 나는 여행을 많이 하고 다녔고 이리저리 베이고 굴러다녔다. 그러다 어느 읍내의 쓸쓸한 밤거리에서 ‘달방환영’이라는 네 글자가 반짝이는 간판들을 보았다. 월세 손님도 환영한다는 글자들이었겠지만 나는 마치 달 위에 놓인 방의 환영 같다는 생각을 했다. 돈이 없어 가끔씩만 그런 여관방에서 잘 수 있었다. 대신 나는 땅콩만 한 스쿠터를 타고 바람처럼 전국의 다방을 싸돌아다녔다. 아니 어쩌면 바람이 아니고 바람에 쓸려 다니는 검은 비닐봉지 같았을지도 모른다. 아무튼 얼굴에는 늘 흙먼지를 뒤집어쓰고 다녔다. 그러다 아무 다방에나 들러 세수를 하고는 ‘나는 세상에서 꽤 가치 있는 인간이야’라는 생각을 하지 않는 그대들과 마주 앉아 심심하게 커피를 마셨다. 간혹 정답기도 했다. 뒤돌아보면 사라지는 아름다운 풍경이었다."

약간 의심스러운 모양으로 고개를 갸웃거리는 그 각도 만큼의 비뚜루한 시선으로 조금은 엉성그럽게 그러나 그러함이 더욱 애정이 깊어 그의 여정을 조금 더 긴 호흡으로 따라갑니다. 아마 나도 이번엔 제법 단단한 각오를 해야 하지 않을까 하였는데 (준비를 해 둔 것이 다행이지요) 다방, 은 그저 빛 좋은 구실에 불구하였고 그가 그들과 심심(深深:작가의 뜻은 이것이 아니였달지라도)하게 마신 커피처럼 제법 심심(甚深)한 이야기들이 가끔은 농담처럼 툭 불거져나오는 그 구절구절 한참을 만져봅니다. p.242 어쩌면 희망이란 건 하얀 소금 사러 소금 가게 갔다가 검은 연탄 사오는 격,

사실은 적잖이 실망도 했습니다. 어쩌면 다방커피처럼 달착지근한 여행기를 기대했는지도 모르겠어요. 하지만 책을 덮으며 떠오르는 장면은 2년 4개월, 계절이 8번은 족히 바뀌었을 그 시간임에도 불구하구 삼천포의 봄바다도 거제의 반짝이는 여름 바닷길도 아닌 암태도의 겨울 날선 바람을 가르며 차가히 달리는 스쿠터의 꽁꽁 얼은 얼굴이였어요. p. 252 길은 자주 비포장이고 귓가로 매서운 바람 소리만 들려왔다. 그래도 혼자가 아니어서 다행이다. 바람을 가르다 내가 큰 소리로 소리쳤다. "추우면 내 주머니에 손 넣어요." 그가 대답했다. "안 추워요." 장갑도 없으면서 안 춥긴……. 바람은 이미 칼바람이다. 속도를 조금 높이니 주머니에 손을 쏙 넣는다. 지금은 푹푹 찌는 더위로 열대야가 지속되는 한 여름임에도 불구하구, 뜨근한 아랫목에 차갑게 갈라진 언 손을 녹여 주고 싶은 마음이였어요. 그렇게 나의 주머니에 당신의 언 손을 녹이는 것이, 그것이 우리네 삶일까 하여 실망했던 마음이 조금 미안하여 얼른 감추어 버립니다.

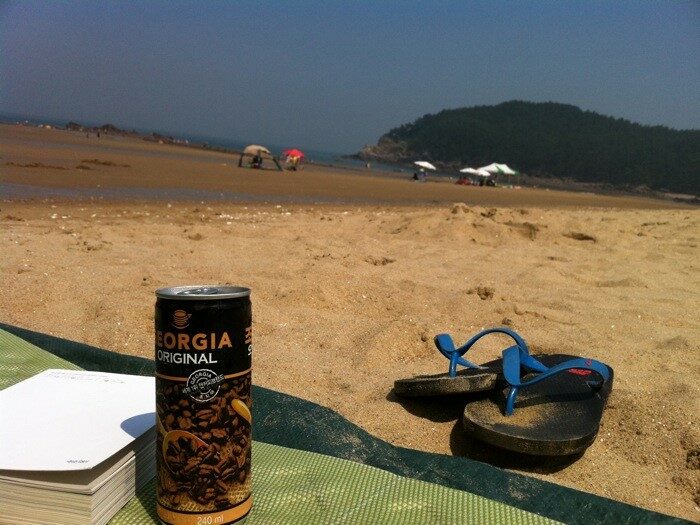

(출처: 맹물다방http://maengmul.com/?page=19 4년전, 다방 기행 당시 찍은 부산 근처 바닷가)

p.208 진정으로 사귄다는 것은 혼자 느낄 고독감을 둘이서 하는 일. 세상에서 혼자 외롭다가 둘이서 외로운 일. 더욱이 꼭 안고 있는 정인의 품 너머 가인이 저리 곱게 웃고 있는 걸 어찌한단 말인가. 진정으로 사귄다는 것이 무엇일까. 모르긴 몰라도 그것은 다만 '마음으로 열심히'라는 말과는 다른 무엇일 것이다. 그는 혼자일 것이라고 제법 확고한 믿음(?)이 굳어 선 그쯤, 한 톨의 친절함도 내어주지 않고 그는 불쑥 아들 이야기를 꺼내어 놓습니다. 그것도 큰 아들이랍니다. 그럼 둘째 아이도 있다는 이야기인데, 한 가정의 가장이 그것도 아이가 둘씩이나 딸란 대한민국의 가장이 스쿠터에 올라 해를 바꿔가며 다방을 들낙거린다니 사실은 적잖이 놀라기도 했습니다. 서투른 짐작으로도 그의 가족들이 그를 이해하기까지 제법 많은 시간과 마음을 탕진하였겠구나, 하고 말입니다.

(우리가 가진 것중에 써도 써도 남는 것이 마음이니 그쯤이야 좀 헤프게 써버린 듯 좀 어떨까 해봅니다.) 그리고 그 안의 그는 누구보다 더 외로웠을 그의 마음을 어설피 헤아리며 누구보다도 사귐에 굶주려 그는 그렇게 다방을 떠돌진 않았을까, 아마도 그는 여행의 특별함이 아니라 삶의, 퇴색되고 잊혀가는 오래 묵혀 수북히 먼지가 내려 앉은 어릴 적 일기장 같은 삶을 써내려가고 싶었던 것이 아닐까 억측해 봅니다.p.95 아무래도 인간은 '나'로 태어나서 평생토록 '나' 아닌 다른 것이기를 꿈꾸지만 끝내 '나'로 죽는 우스꽝스러운 존재다.

신산하던 여름의 가운데 날들에 일주일도 넘게 이 책을 붙들고 있었더랬습니다. 아무리 서둘러도 속도를 붙이지 못하는 묵직한 이야기들이 손을 댈수록 엉켜 버리는 실타래만 같았습니다. 가족 휴가로 찾았던 한적한 바닷가 그늘막 아래 다방커피 맛과 제일 비슷할 법한 캔커피까지 준비해 자리를 잡았는데 조금 더 가벼운 이야기였다면 좋았을 걸, 약간의 아쉬움도 토해 봅니다. 그래도 언제나 타인의 삶을 눈치 보지 않고 마음 편히 들어다보는 일은 제법 즐겁습니다.

p.267

뭘 하며 살아야 하는 걸까?

글쎄, 모르긴 몰라도 나를 계속 극복해나가야 하는 거 아니겠냐.

그럼 이상하네. 나중에는 나 아닌 누군가가 되려고 인생을 사는 거란 말이야?

이상하긴. 나로 태어나서 나 아닌 무언가가 되어 인생을 마치면 성공이지.

내가 끝나는 것이 온전한 죽음이야.

죽을 때도 여전히 나라면 아마 한 번 더 태어나서 또다시 살아야할걸?

하지만 빠뜨려선 안되는 중요한 게 하나 있지.

'사는 동안 끊임없이 나로 살아야만 나를 벗어날 수 있다는 거.'

소녀, 어른이되다.

copyright ⓒ 2011 by. Yuju

그리고 그날의 바다 (무보정 in 학암포)