-

-

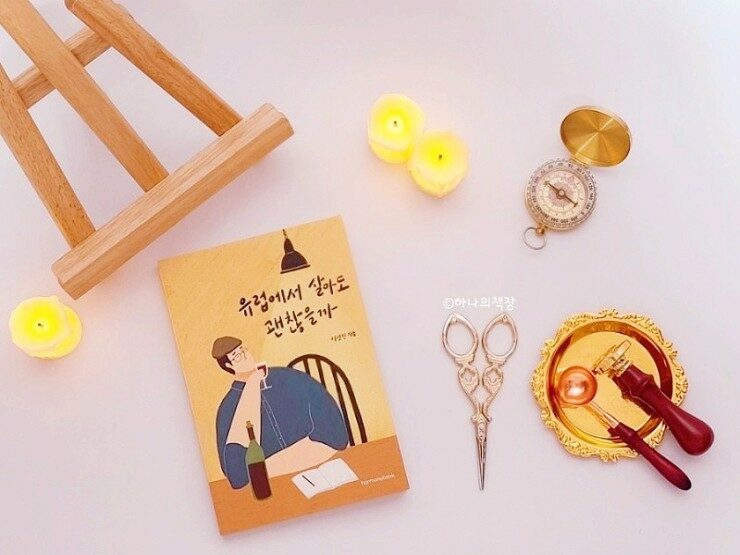

유럽에서 살아도 괜찮을까

이성진 지음 / 하모니북 / 2019년 9월

평점 :

품절

유럽에 살다 보니 '아 얘들은 행동의 바탕이 도는 가치관이 우리랑 참 다르구나'라고 느낄 때가 종종 있었다. 나는 그것을 관통하는 게 개인주의에서 오는 자기 존중감이라고 생각했다.

인간관계의 중심은 나로부터 시작이라는 것.

많은 사람이 자기가 개성적이지 못하다며 스스로 자책하는데, 겪어본 바로는 개성 따라 사는 걸 어렵게 생각하면 안 된다. 꼭 남들보다 크게 튀지 않아도 된다.

내가 좋아하는 거 하면서

남 눈치 보지 않는 것.

그리고 이왕이면

나뿐만 아니라 타인에게도 도움이 되는 방향성.

정말 그거면 충분하다.

자신의 '진짜 감정'을 표현해 버리면 사회적으로 위험하다고 느끼기 때문에, 사람들은 그것을 '가짜 감정'으로 덮어버린다. 그러고는 자신의 '진짜 감정'을 무의식 속에 꾹꾹 눌러 넣는다. 당장 느껴지지 않으니 완전히 지워져 버렸다고 착각하기 쉽지만, 의식 속에서 느껴지지 않는다고 감정이 진짜로 사라진 건 아니니 언제든지 터져 나올 수 있다.

(……중략……)

그보단 먼저 뺨을 맞은 아이를 안아줘야 했다.

네 잘못이 아니라고 위로해줘야 했다.

이젠 괜찮다고, 더는 무서워하지 않아도 된다고 달래줘야만 했다.

참는 게 절대 능사가 아니다.

힘든 일이 있을 때는 옆 사람에게 한번 말해봐라.

그렇게만 해도 분명 나아지는 게 있을 테니까!

내가 노력해서 얻은 것이 순전히 나만의 노력은 아닐 수 있다는 것.

어쩌면 내가 운칠(運七)의 축복을 받은 사람일지도 모른다는 걸 인정하는 사람만이 진심으로 겸손한 마음을 가질 수 있다.

갑갑한 틀에 갇혀있으면 그 공간을 벗어나고자 꿈틀꿈틀대기 마련인데 그럴 때면 대부분 '여행'을 떠올리곤 할 것이다.

허나 지금으로선 코로나가 종식되는 날이 다가와야 꿈꿀 수 있는 '여행'이니 여행과 관련된 도서로 그 아쉬움을 달래는 것도 나쁘지 않을 것 같다.

저자의 여행 일정 중 가장 부러웠던 부분은 빈 여행의 마지막 일정이었다.

전문적인 지식이 없어도 큰 울림을 주었던, 바로 오케스트라 연주를 눈앞에서 보았다는 것이다.

한번쯤은 들어봤을 법한 유명 명소에 가는 것이 당연하겠지만 그 나라의 문화생활을 직접 접하는 것 또한 참 좋은 것 같다.

예컨대 뮤지컬을 보고, 발레를 보고, 연주회를 듣고…….

이전에 미국에 갔을 때, 블랙드레스를 차려입고 발레 공연을 보러 갔었는데 처음부터 끝까지 단 하나의 신(scene)도 놓치지 않고 집중해서 봤던 것 같다.

발레리노들과 발레리나들에게 기립박수를 치는 그 마지막 순간까지도, 유난히 그 기억의 잔상이 오래가는 것 같다.

오롯이 여행 일정을 담은 책보다는 여행에세이를 더 많이 읽곤 하는데 『유럽에서 살아도 괜찮을까』는 에세이에 좀 더 가까운 책으로, 저자의 '유럽 여행'을 통해 '생각하게' 만드는 책이다.

책 한 권으로 판단할 수 없는 부분이지만, (개인적인 생각으론) 저자는 사색하기를 좋아하는 듯 한 느낌을 많이 받았다.

진료를 마치고 또 다른 병원으로 가야해서 좀 서둘렀는데 예상외로 더 빨리 도착해 한남동의 조그마한 카페에 들어가 길쭉한 유리잔 안에 얼음이 동동 띄워진 아이스 아메리카노를 마시며 책을 펼쳤다.

점심시간이 훌쩍 지난 시간이라 그런지 카페에 사람이 없어 볕이 잘 드는 쪽에 앉아 아이스 아메리카노를 마시며 『유럽에서 살아도 괜찮을까』를 읽었다.

따스한 햇살이 내리쬐고 구름 한 점 없이 맑고 깨끗한데다 카페는 작고 앤틱한 분위기가 서려있어 책 읽는 내내 꼭 유럽의 한 카페에 앉아 있는 듯한 느낌이 들었다.

간간히 만나는 선생님께서 내게 숙제 아닌 숙제(?)를 내주셨다. _소소한 행복 세 가지 찾아보기

(이야기가 길지만) 잠깐 얘기하다 내가 선뜻 대답하질 못해서 이런 숙제(?)를 내주셨는데 이 때의 이 순간도 소소한 행복이 아니겠는가.

그곳이 어디가 됐든

우리,

오롯이 나답게 살아요