[태백산맥] 까끔댁

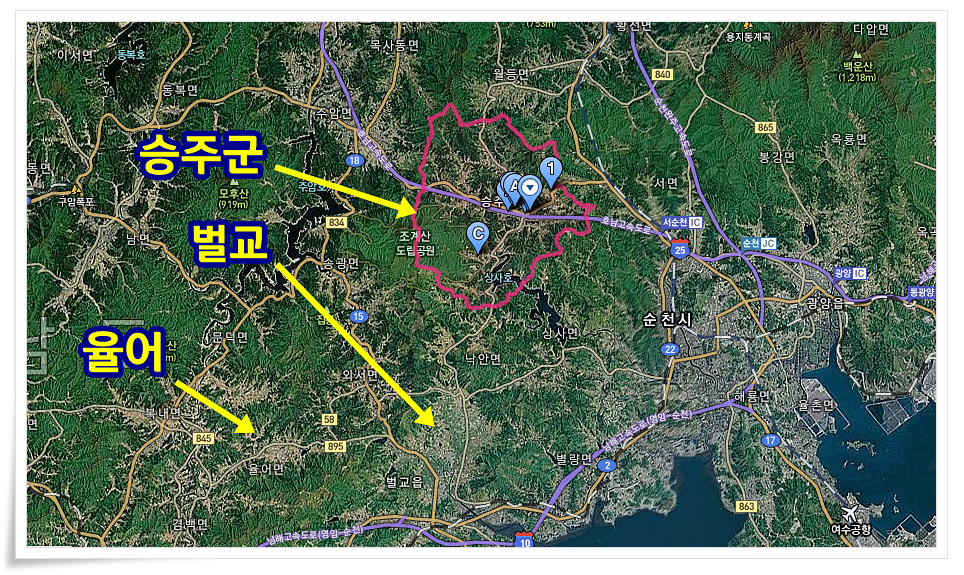

조선시대 여자들의 이름은 없었다. 있다해도 부르지 않았다. 요즘에는 '누구 엄마'로 부르는게 보통이지만, 조선시대는 '~댁'으로 불렀다. 자신이 살았던 마을이름을 붙이는 것이 보통이다. 그래서 부산에서 오면 '부산댁', 양산에서 오면 '양산댁'이라고 부른다. 그런데 꼭 그렇지 많은 않은 것 같다. 조정래의 태백산맥에 보면 승주에서 시집온 '까끔댁' 이있다. 원래 호칭은 '승주댁'이라고 해야 한다. 그런데 사람은 그렇게 부르지 않고 '까끔댁'이라고 부른다. 왜 그럴까? 내용을 그대로 가져와 봤다.

까끔댁은 무심결에 그 한숨을 따라서 쉬고 있었다. 까끔댁은 산이 많은 승주에서 시집을 왔고, 산이 겹겹인 산골 마을을 '까끔실'이라고 부르기에 그녀의 택호는 자연히 까끔댁이 되었다.<태백산맥> 4권 193쪽

여자 호칭 속에는 정체성이 있다. 자신의 이름이 아닌 타인의 관계 속에서 만들어진 이름이다. '~의 엄마' '~댁' 등은 지역과 관계에 종속되어있는 여자의 정체성을 보여 준다. 근대는 종속에서 독립으로 나아가는 중간쯤 되는 곳이다. 조선이란 봉건사회에서 대한민국이란 현대로 넘어가는 과정 속에서 일어난다.

근대화는 곧 여성의 자기이름 찾기에 맥아 닿아있다. 근대가 시작되면서 시작된 주민등록증 발급은 불가피한 여성의 작명으로 이어진다. 이름이 있어야 발급이 가능하기 때문이다. 어떤 이유에서든 결국 여성은 자기의 이름을 찾았고, 역사는 새롭게 써지고 있는 셈이다. 그런데, 자기 이름을 찾은 현대의 여성을 진정한 여성이라 말하기가 왜그리 껄끄러운지 그 이유는 뭘까?