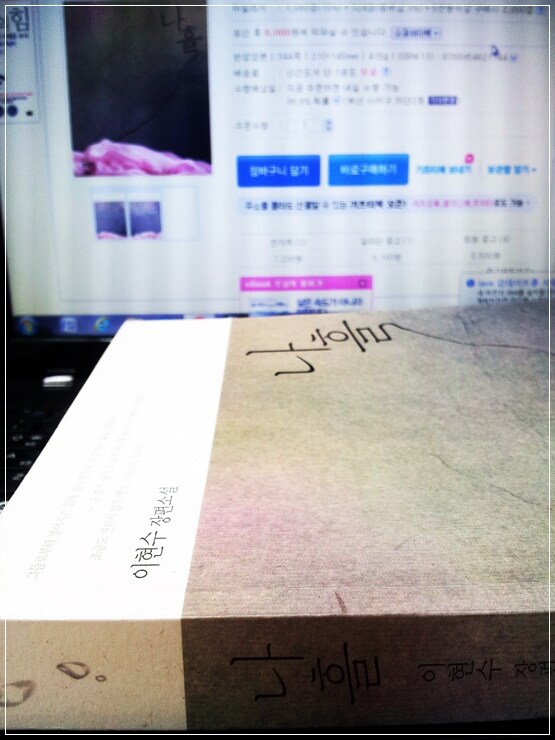

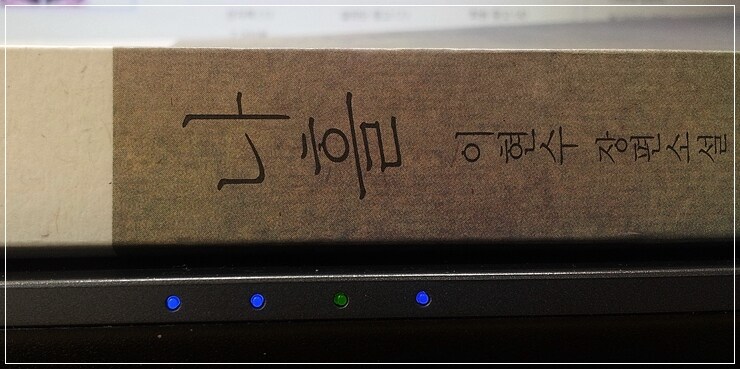

나흘, 커피를 품다

책을 읽다보면 눈이 가는 문장들이 있다. 나는 그곳에 줄을 긋는다. 처음에는 연필로

긋고, 다음은 빨간 볼펜으로 긋고, 마지막엔 형광펜으로 긋는다. 예전엔 책에 줄을 긋는 것은 책에 대한 모독이라 여겼다. 그러기를 수년을 했다.

참고할 일이 있어 그 책을 다시 펼쳤지만 그곳이 어딘지를 한 참을 찾아야했다. 그것뿐 아니었다. 그 때 무슨 생각을 한 것인지 아련하기만 할뿐

도통 기억이 나지 않는다. 읽으나마나한 것이 되었다.

누군가는 독서는 콩나물에 물주듯 알게 모르게 습득된다고 한다. 맞는 말이지만 당장

자료가 필요한 나에게는 어추구니 없는 일이 되었다. 그 일이 있고 나서는 책에게는 미안하지만 책에 인정사정 볼 것 없이 줄을 그었다. 요즘에

아예 채식을 하고 수채화 한 폭을 그리고 있다.

월류다방

지난 번 읽은 나흘에서 커피한 대한 문장에 제법 나왔다. 주인공인 진경이 처음 도착한

곳은 친구가 운영하는 월류다방, 커피숍이다. 다방이 더 어울리는 곳이지만... 처음 그곳에 도착한 진경에게 보여진 커피는 어떤

모습일까?

"노인들이 주로 오는 다방이어서 분말커피에 달걀이라도 동동 띄워 내올까봐 걱정했는데

여자가 가져다 준 것은 원두커피였다. 그러나 커피는 내린 지 오래되어 향은 날아가고 많이 비렸으며 여과지를 자주 갈지 않은 탓에 눅눅한 종이

맛도 느껴졌다. 꼭 그 옛날 청소도구함에 괸 구정물을 마시는 기분이었다."(14)

기묘하고 어색한 조화다. 다방에서 '다방커피'가 나오지 않고 원두 커피가 나오는 거.

그러나 제대로 된 것이 아니라 흉내는 내었지만 눅눅해져 마시기 불편한 원두커피다. 저자는 원두커피 한 잔에 책의 분위기를 담았다. 역시

프로작가다.

뻐들레 명신상회

진경은 다시 다음 목적지이자 소설에서 중요한 역할을 하는 뻐들네가 운영하는 명신상회로

옮긴다. 그곳에서 커피를 찾는다.

"나는 티백으로 된 원두커피와 영국산 홍차를 살 생각이었다. 할아버지는 녹차와

국화차, 홍차만 마셨다. 집엔 서산댁이 마시는 분말커피만 있을 뿐 원두커피와 커피 메이커가 없을 께 뻔했다."(25)

시골에 내려갈 때 나는 항상 커피를 챙겼다. 전에는 맥심이나 초이스같은 믹스커피지만

지금은 원두커피를 마신 탓에 원두와 드립용셋트를 함께 챙긴다. 밥을 먹고 마시는 한 잔의 커피는 말로 형용할 수 없는 황홀한 쾌락이 도가니다.

그런데 커피가 없다면? 금단현상이 일어나 안절부절 못한다. 나는 커피 중독자다.

조선의 마지막 왕

커피 이야기는 왕궁으로 옮겨 간다. 고종은 커피를 좋아했다. '양탕국'으로 불린

커피는 1880년 청나라 무역상을 통해서 내시인 반종학 즉 주인공인 진경의 고조할아버지가 구한 것이다.

"보기엔 수정과처럼 밉상으로 생긴 것이, 맛은 탕약처럼 씁쓸하기만 한데 혀를 사로잡는

강력한 뒷맛이 매혹적이었다고 말했다. 조부가 신기한 것이라며 올린 양탕국을 한 모금 맛본 왕은 향기가 더없이 황홀하다며 안정을 감았다가 한참

만에 떴다."(44)

조선의 왕과 커피라!!!! 절묘한 건지 기묘한 건지 명확하게 구분되지 않는다. 다만

커피 중독자인 나에게는 읽는 재미를 더해주고 상상력을 자극하는 매개다.

박기훈

역사는 다시 흘러 나근리 사건의 현장에서 주도적인 역학을 했던 박기훈이란 할아버지를

캐기 시작한다. 진경은 혹시 자신의 아버지가 될 수도 있을 기훈과 얼굴을 대한다. 소설은 더 깊은 이야기로 들어가지 않지만 진경의 마음만은

전지적 작가 시점으로 잡아 낸다.

"안나 아줌마가 끝없이 베푸는 친절도 곰곰이 따져볼 문제였다. 내가 죽은 단짝친구의

딸이어서가 아니라 자기 아버지로 인한 죄책감 때문은 아니었는지. 커피가 없었다면 세상은 진작 혼란의 도가리에 빠졌을 것이다. 물을 끓여 뜨거운

커피를 마시자 마음이 진정되었다."(130)

커피는 진정제다. 치졸한 사건 앞에서도, 숨가쁜 배신 앞에서도 커피는 기꺼이 치유제가

되기를 마다하지 않는다. 진경 역시 그랬다.

버디 웬젤

커피가 치유제 역할을 하는 건 나근리 사건의 가해자로 나왔던 버디 웬젤에서 분명하게

드러난다.

"이른 새벽 눈을 뜬 나는 일어나자마다 커피를 끓였다. 이탈리아 산 커피 메이커인

비알레티에 금방 간 원두를 넣고 적당량의 물을 부었다. 비알레티는 증기로 커피를 내리는 커피 메이커인데, 나는 고전적인 방식으로 끓인 커피를

좋아했고 그런 만큼 오래된 그 기계를 소중하게 다뤘다. 그런데 그날 커피 메이커의 손잡이가 부러지고 말았다."(200)

이른 새벽의 커피라. 상상만 해도 좋다. 향긋한 커피향이 거실에 진동할 것이다. 아직

빈속이라 거부감이 일어날 만도 한데 버디는 원두를 드립하여 마신다.

월류다방

그리고 다시 커피는 처음 월류 다방으로 이어진다. 처음으로 다시 회귀한 것이다. 다방

주인인 자신의 어린시절 친구인 윤자다. 나흘은 다방에서 시작하여 다방으로 마무리 된다. 아무래도 다방이 본거지, 베이스캠프, 아니면 고향? 뭐

그런것쯤 되는 모양이다.

"땀을 흘린 뒤 갓 내린 커피를 마시는 기분이란. 게다가 실내엔 모차르트가 흐르고

있었다."(272)

저자의 의도가 무엇인지 모르겠으나 소설은 다시 커피 이야기로 사건을 풀고 재정립한다.

윤자와 합심하여 진경은 뻐들레를 찾아간다. 그리고 뻐들네에게 커피를 내민다.

"토라진 척하던 윤자가 거피잔에 받침을 받쳐 뻐들네 앞으로 가만히 밀었다. 잔을

들어올려 입술로 가져간 뻐들네는 커피를 한 모금 맛보곤 만족한 표정을 지었다."(276)

이뿐이겠는가. 진경은 처음 나근리 사건을 맡이 않으려다 책임을 뒤집어쓴 박피디에게

안겨 그동안의 회한을 풀어낸다. 기르고 월류 다방을 가리켰다.

"저기서 커피나 마시고 가자."

그리고 진경은 나근리 사건을 맡기로 다짐한다. 소설은 이렇게 끝이 난다.

"언제나 시작은 월류 다방이다. 다방 문을 열자 풍경 소리가 그윽하게

울렸다."(337)