[나는 걸었고, 세상은 말했다] 를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[나는 걸었고, 세상은 말했다] 를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

나는 걸었고 세상은 말했다 - 길 위에서 배운 말

변종모 지음 / 시공사 / 2014년 4월

평점 :

아직 좋은 카메라를 장만하지 못한 내가 여행을 갈 때 가장 중요하게 생각하는 것은, 여행간 곳과 잘 어울릴만한 음악들이 가득 담긴 mp3, 움직이면서도 끄적일 수 있는 작은 노트 이 두 가지다. 아, 그리고 정식 카메라보다는 많이 아쉽지만 조금은 도움이 되는 핸드폰까지-

여행을 하다 보면 생각하지 못하는 곳에서 울려오는 울림을 느낄 때가 있다. 그것은 아주 사소한 것일 수도, 한동안 머릿속에서 잊어버렸거나 혹은 잊혀진 것일 수도 있다. 그럴 땐 들고 간 노트를 꺼내서 끄적인다. 두서 없이 끄적이다 보면 마음이 정리되는 것 같은 느낌이 들기 때문이다. (물론 여행에서 돌아 온 후 어느 날 읽어보면 전혀 알아볼 수 없기도 하지만.) 그 때 그 시간을 함께 해 주는 것은 음악이고, 이 음악들도 훗날 불현듯 여행의 기억을 데려와 주는 훌륭한 매개체다. 이보다 더 좋은 건 아무래도 카메라가 아닐까 싶다. 여행을 다니면서 자신의 기억들을 차곡차곡 찍어서 돌려보는 것. 어렸을 때 찍어뒀던 아이때의 나의 모습을 보면 새삼스러우면서도 즐거운 것처럼, 여행을 다녀온 뒤 그때의 모습을 돌아보면 '이런 적도 있었지..' 생각하면서 추억에 잠기게 하는.

이 책은 그런 것 같다. 작가가 이곳 저곳을 여행 하면서 끄적여 뒀던 글들을 모아둔 책. 그 끄적임들이 마음속의 단어들이라는 부제로 그룹을 나누고 있고, 그때의 어느 한 순간을 기억하는 글들이 'from 00'이라는 나라 이름과 함께 실려 있다.

작가는 정말 많은 나라를 돌아다녔던 것 같다. 책장을 넘길때마다 저마다 다른 색깔의 향기가 물씬 느껴지는 사진들을 보면서, 'from 00'이라는 단어 속에서 그다지 많이 겹치지 않는 나라 이름들을 보면서. 떠나야만 살아갈 수 있는 사람이 있는데 혹시 작가도 그런 건 아닐까.

<안녕, 여행>이라는 책도 <나는 걸었고 세상은 말했다>와 비슷한 느낌이었다. <안녕, 여행>의 작가도 여행한 지 10주년을 기념하여 여기 저기 돌아다녔던 곳들의 기억들을 한데 끌어모아 낸 책이었으니까. 다만 다른 것은 변종모 작가가 좀 더 센치한 느낌이 강하다고나 할까. <안녕, 여행>도 꽤 센치했던 걸로 기억하는데, 변종모 작가의 <나는 걸었고 세상은 말했다>는 그보다 센치함이 크다. 그 센치함의 정점은 '그대'.. 이 책에는 '그대'라고 지칭하는 말이 자주 나오는데, 그게 누구를 꼭 지칭하는 것 같지도 않은 느낌이면서도 누군가를 그리워하고 있는 느낌도 난다. 읽는 이에 따라 굉장히 중의적으로 다가오는 이 단어. 사랑 이야기엔 꼭 들어가고, 사랑 이야기가 아닌 곳에서도 종종 나타나는 이 단어가 존재할 때의 그 글은 어김없이 센치하다. 작가는 '그대'에게 무엇을 그리 잘못한 것이 많은건지.

많은 단어들이 나온다. 여행지에서 보면 울컥할 단어들도 있고, 생각을 많이 해야할 단어들도 있고. 작가는 단어들에게 새로운 정의를 부여하면서 책을 써내려갔다. 자신이 겪었던 어떤 상황들을 종합해서 다시 정의 내리는 새로운 단어들. 정의를 새롭게 부여받는 단어들은 작가에겐 꽤나 새롭고 소중한 존재가 되지 않았을까.

변종모 작가의 사진은 굉장히 사실적이다. 왜곡이나 미화 없이 있는 그대로를 담아낸다. 사진의 색보정도 거의 하지 않은 듯 하다. 그래서 예쁘게 보이면서도 투박한 느낌과 날것이라는 느낌도 난다. 특히나 인물을 찍을 때는 더더욱 그러했는데, 그게 이 작가의 특징인 듯 했다. (변종모 작가의 책은 처음이라 어떻다, 정의 내리긴 힘들겠지만.)

개인적으로는 글의 톤이 왔다갔다 하는 것을 좋아하지 않는데, 이 책은 그 오락가락의 기복이 꽤 심하다. 그래서 별점을 그리 많이 줄 수 없던 이유... 그래도 읽다보면 마음에 담을만한 글들이 존재하며, 예쁘다기보다는 마음에 남을 만한 사진들이 존재한다. 여행을 하면서 사람들은 어떤 생각을 느낄까 궁금한 사람들이나, 센치한 감성적 글들을 읽고 싶은 사람들에게 추천하고 싶은 책. 다만, 여러군데의 모습이 한데 담겨 있기는 하지만 그곳에서의 어떤 사정같은 것은 들어볼 수 없으니 혹시 그런걸 기대한 사람들이라면 주의할 것.

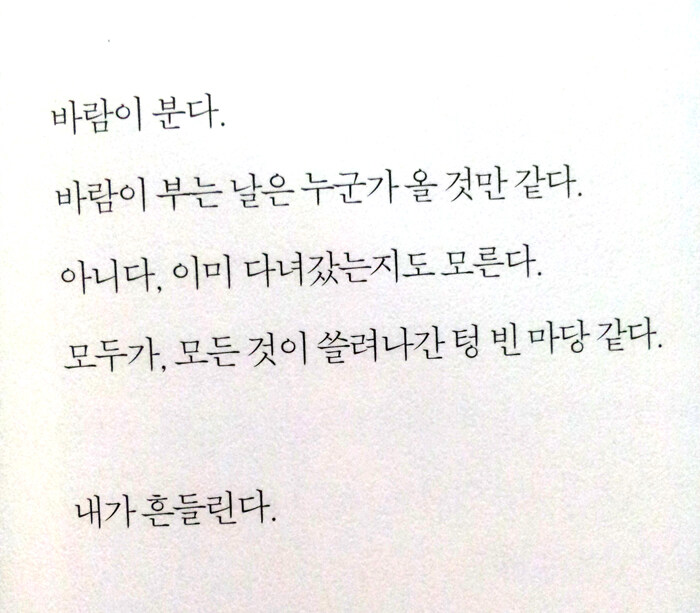

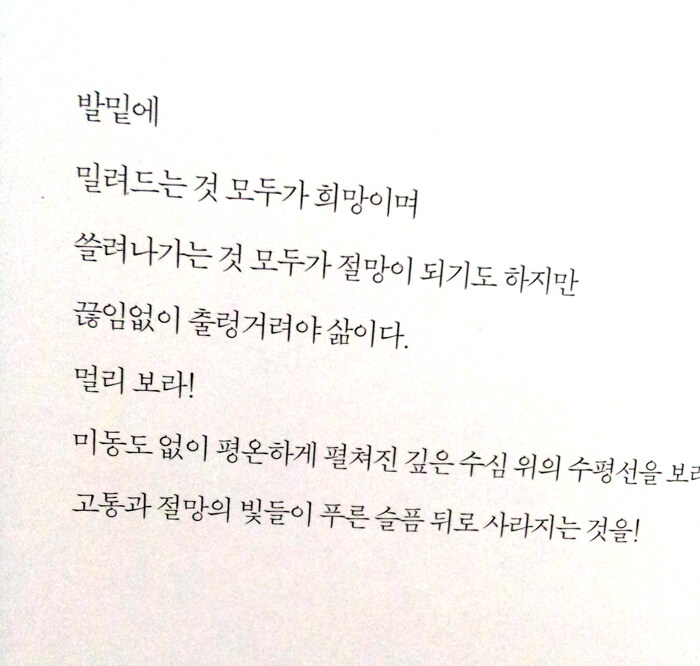

가장 좋았던 글은 책의 시작.

위의 글씨체로 적힌 부분인데, 이 책을 함축적으로 표현하고 있다.

이 부분을 옮겨 적으면서 서평을 마무리한다.

(한 밤에 책을 다시 읽어보면서 서평을 쓰니 마음이 착 가라앉는 느낌이다.)

당신의 입술이 움직이지 않았지만 분명 눈은 더 크게 나를 불렀다.

마음이 안다. 우리는 말없이 가장 큰 소리를 나눴다.

부정이 고갯짓 할 허공이 없다. 빽빽하게 당신이, 그때의 우리가, 아직 내 안에 산다.

다하지 못한 말이 있었다. 그것은 끝내 삼키고 묵혔으나 세상에서 사라진 말이 아니다.

너에게도 나에게도 영원한 것이다. 지울 수 없는 것이다.

우리가 함께였다는 시간의 사실, 한사코 말을 누르며 마음만 키우던 반편의 사정.

그러니 너는 들었을 것이다. 말하지 않아도 이미, 벌써, 그때.

네가 내 전부라고 수도 없이 고백하던 그 소리를.

생각한다는 것은 마음에 지문을 찍는 것.

말한다는 것은 세상에 문신을 새기는 것.

그것들을 옮긴다는 것은 마음에 세상 지도를 달리 그린다는 것.

알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를

출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.