[작가의 얼굴]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[작가의 얼굴]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

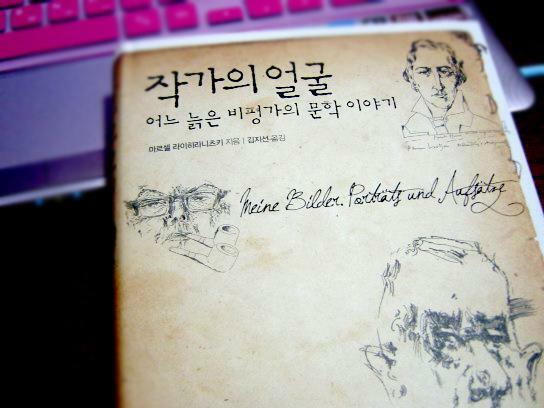

작가의 얼굴 - 어느 늙은 비평가의 문학 이야기

마르셀 라이히라니츠키 지음, 김지선 옮김 / 문학동네 / 2013년 8월

평점 :

나는 일단, 이 책의 첫인상이 너무도 강렬했다. 같이 도착한 다른책의 두 배 반의 두께, 거기다가 양장인 무게가 꽤 되는 이 책의 비쥬얼은, 왜인지 책 속에 사람을 압도하는 무언가가 있는듯한 느낌이 들었다. 거기에 책에 관한 정보라도 얻어볼 겸 차례를 펼쳐 읽었을 때의 닥친 2차 당황스러움까지... 비단 나뿐만 아니라 아무런 정보없이 이 책을 열어본 사람들이 받을 수 있는 첫인상이 아니었을까 생각한다. (물론 맨 처음 '윌리엄 셰익스피어'의 이야기를 시작으로 글을 읽어나가다 보면 저자의 글솜씨와 이야기 솜씨에 저절로 책에 빠져들게 되지만 그건 나중 문제고 말이다.)

솔직히 비평가 혹은 평론가에 대해서는 전혀 모른다. 우리 나라의 평론가들조차 누가 있는지 잘 알지 못하는데 하물며 독일사람이라니. 근데 검색을 해봐도 최근의 기사는 이 책에 관한 기사들 뿐이었다. 그리고 93세의 나이로 돌아가셨다는 것 뿐. 결국 저자에 대한 많은 정보는 얻지 못한 채 독서를 시작해야만 했는데, 처음 독서를 시작할 때의 망설임과 머뭇거림은 한 페이지를 읽자마자 사라졌다. 책이 두꺼워서 앉은자리에서 다 읽어내지는 못했지만 어디 다닐때 꼭 들고 다니면서 틈틈히 읽어내려갔다. 책이 두꺼워서 무게가 꽤 됐는데도 불구하고 놓기 쉽지 않은 책이었다.

특이하게도, 저자는 작가의 초상화를 모으는 사람이었다. 처음에는 그저 호기심 반 관심 반의 가벼운 마음으로 선물 받은 초상화를 집에 걸어두었던 것이었는데, 어느새 이것이 취미이자 즐거움이 되어버렸고, 주변 지인들이 초상화 모으기에 동참하면서 저자와 작가의 초상화는 떼려야 뗄 수 없는 존재가 되었다고 한다. 그런데 만약, 그가 독일로 넘어온지 얼마 안돼 검소한 생활을 하는 중이 아니었다면, 아무것도 걸려 있지 않았던 벽에 멋진 그림이 걸려있었더라면 그랬다면 <작가의 얼굴>이란 이 책은 고사하고, 저자가 작가의 얼굴을 모으는 취미도 갖지 않았었을까. 괜히 엉뚱한 생각이 들었다.

생각해보면, 많은 책을 읽어왔음에도 불구하고 나는 '작가의 얼굴이 궁금하다'라는 생각은 해 본적이 없는 것 같다. 그저 그 혹은 그녀가 쓴 책의 이야기에 깊이 공감하고 감명받고 혹은 다름을 인정하면서 책을 읽어나갔을 뿐 말이다. 요즘엔 책 앞쪽에 저자의 얼굴을 사진으로 넣기도 하고, 직접 일러스트를 그리거나 혹은 누군가가 그려준 일러스트가 들어 있어서 찾으려고 관심을 보이려고 마음만 먹는다면 꽤 쉽게 찾을 수 있음에도. (그래서 사람들이 '연'은 따로 있다고 하나보다)

이 책이 재미있는 이유는 저자가 가지고 있는 작가에 대한 해박한 지식 때문만은 아니다. 저자 자체가 이야기꺼리가 많은 사람이기 때문이다. 그는 유대인으로서 수용소에 끌려갈 뻔한 경험도 있고, 폴란드 공산당 정부에 몸담아본 경험도 있고, 문학에 관한 비평일을 하면서 겪은 일들도 있어서 그때 겪은 이야기들과 작가에 대한 이야기들을 적절하게 잘 버무려 놓았다. 자신이 어떤 일을 함에 있어 사랑을 담으면, 그것을 전해받는 어떤이들도 그 사랑을 느낄 수 있음을 안다. 저자는 한 명 한 명의 작가에 애정을 갖고 있음이 눈에 선하게 보인다. 자신이 직접 연이 닿아 친하게 지냈던 사람이건 존경하는 사람이건 한 번도 연이 닿지 않아 작품으로만 만났던 사람이건간에 말이다. 그렇게 애정을 갖고 있어 이런 책이 탄생할 수도 있었던 게 아닐까.

옮긴이는 마르셀 라이히라니츠키라는 비평가같은 사람이 우리나라에도 한 명쯤은 있어줬으면 좋겠다는 바람을 내비추면서 옮긴이의 말을 마쳤다. 아마 내가 호호할머니가 되어있을 즈음엔 만나볼 수 있었으면 좋겠다는 내 바람도 옮긴이의 바람에 살짝 얹어본다.

알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를

출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.