[지평]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[지평]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

지평

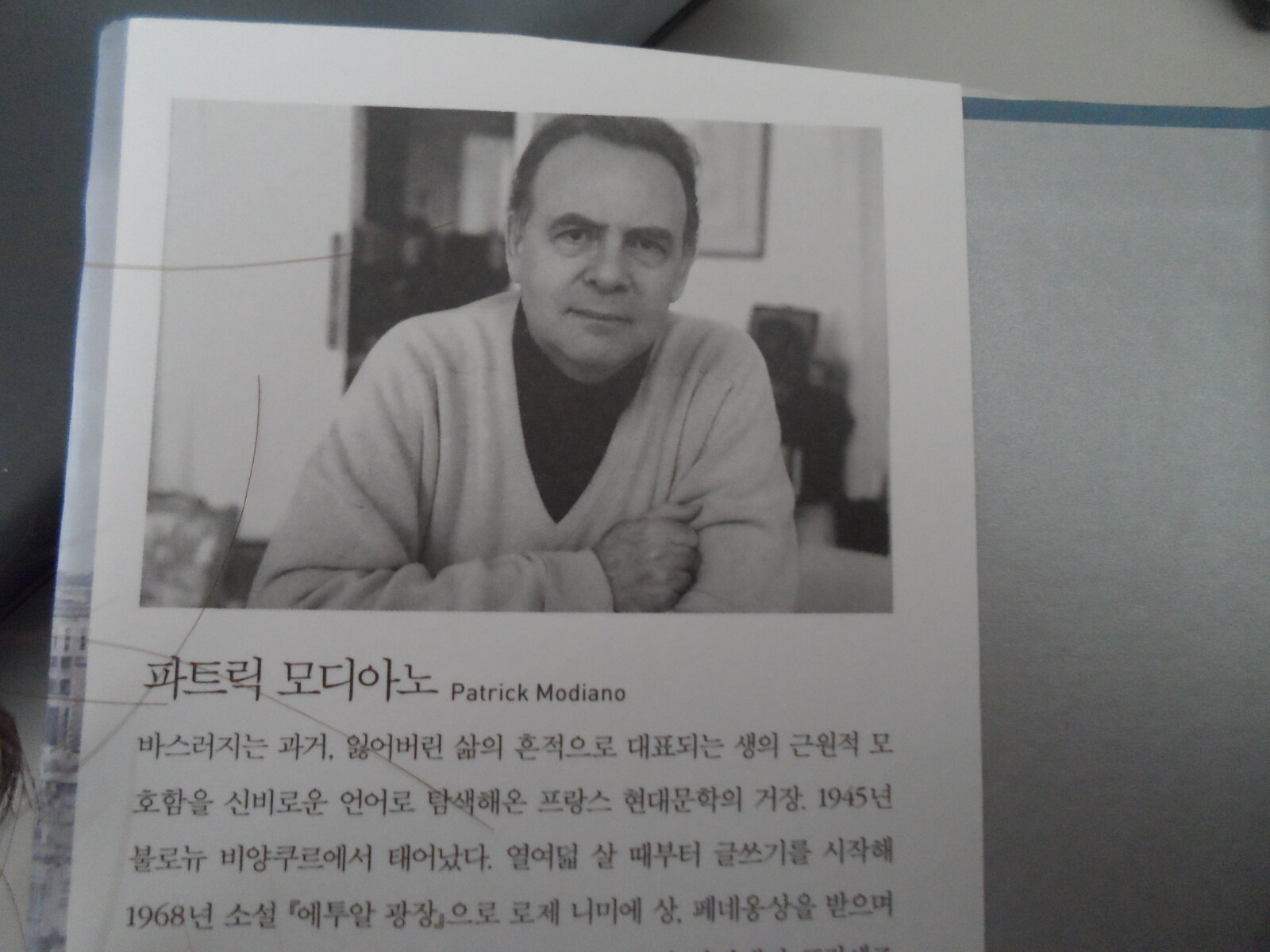

파트릭 모디아노 지음, 권수연 옮김 / 문학동네 / 2014년 12월

평점 :

그럴 때가 있다. 또렷한 것도, 희미한 것도 아닌데 그저 어떤 감각, 느낌으로 남아있는 기억들이 머리 속에 도시의 밤안개처럼 올라오는 순간. 무슨 말을 했는지, 왜 그렇게 되었던 건지, 논리적으로 설명할 수 있는 단초가 사라져도 그런 기억들은 감각으로 남는다. 그때는 좋았지, 그땐 불쾌했지, 그땐 그랬지. 그런 기억의 순간순간들이 '왜' 그러한 방식으로 남게 되었는지, 왜 그렇게 이루어졌는지를 논리적으로 완전하게 설명하는 일이 가능할까? 혹은 필요할까?

신간평가단의 첫번째 도서, 2014년 노벨문학상 수상자인 파트릭 모디아노의 지평은 이러한 질문을 천천히 탐색해 나가는 소설이다. 당연히, 추리소설처럼 모든 일이 깔끔하게 해결되거나 이성적으로 이해되도록 설명되지 않는다. 사실 그때 그의 마음은 이러했어, 저러했어, 그녀와 그 사이에는 이런 일이 있었어. 모디아노는 그렇게 설명하지 않는다. 그는 건너뛰고, 생략하고, 단지 그나 그녀가 그때 어떻게 '느꼈'는지를 말한다. 부아야발을 대하는 마르가레트에 대해 얘기하는 것처럼.

마르가레트가 그토록 부아야발을 두려워할만한 충분한 이유는 소설에 제시되지 않는다. 도리어 마르가레트의 기억 속 부아야발은 어딘가 좀 순박한 양아치 청년처럼 보인다. 그래서 부아야발과 마르가레트, 그리고 바게리안이 펼치는 삼중주같은 장면에서, 그는 한 인물이라기 보다 일종의 상징, 원형처럼 느껴진다. 밤기차 같은 삶을 사는 마르가레트를 늘 쫓아다니는 불안 그 자체처럼 보이는 것이다. 이런 의미에서 부아야발은 그 시대, 단절적이고 불안한 삶을 살던 사람들에게 늘 붙어있던 불안 그 자체를 보여주는 지도 모른다.

하지만 언젠가부터, 삶을 계속 뒤쫓아오던 특정한 불안은 상대방을 '잊어' 버린다. 부아야발이 그의 그녀를 잊어버리듯이. 모디아노는 사라진 기억, 불안정한 기억과 하나의 가능성이던 과거의 순간순간을 다룬다. 모호하게, 그러나 매력적으로. 알 수 없는 과거와 미래의 불안정성이 그에게는 하나의 지평 그 자체인 듯 하다. 실제로, 보스망스는 이렇게 말하지 않던가.

"더 알려하지 않는 편이 낫다. 적어도 의혹이 있는 한 아직 일종의 희망이, 먼 지평을 향한 탈주로가 남은 것이다. 세월이 아직 파괴의 작업을 다 마치지 않은 모양이니 만남은 또 있을 거라고 생각하자." (p.153)

그래서 일까. 마르가레트를 찾아가는 보스망스의 여정이 과연 성공할까, 의문이 드는 것은. 무엇보다, 호텔에 어떤 울림을 남기고 간 그의 그녀가 보여주는 서사에 '보스망스'는 별 비중이 없다. 바게리안과 부아야발만이 선명할 뿐이다. 마르가레트를 찾아갔을 때, 부아야발이 그랬듯이 그녀가 "기억이 안나는군요."할 확률이 아주 없다고 말할 수 없는 것이다. 기억이 한 개개인의 것이라는 점은 이럴 때 우리를 서글프게 한다.

이런 기억의 문제와 더불어, <지평>의 탁월한 점은 불안정한 청춘의 내면을 덤덤하게 묘사하는 데서 드러난다. 마르가레트의 삶이 특히 그렇다. 항상 짐을 쌀 준비를 하고 어딘가에 잠시 체류하다가 떠나는 삶을 살아가는 그녀. 보스망스 역시 그녀와 비슷한 삶의 맥락을 공유하지만, 그는 머물며 떠도는 사람이고, 그녀는 정말로 떠돌아다니는 사람이다. 둘이 공유하고 있는 것은, 사회의 중산층 및 교육받은 자들 앞에서의 열등감, 묘한 원죄의식, 그리고 단절감 그 자체다.

모디아노는 이런 인간상들의 내면을 지나치게 격렬하지도, 지나치게 건조하지도 않게 그려낸다. 변호사 집안의 아이를 돌보면서 생겼던 일, 부아야발에 대한 마르가레트의 태도, 보스망스의 독백 등에서 이 내면들이 간간히 드러날 때면 눈길에 찍힌 발자국 처럼 이상하게 바라보게 되는 힘이 있다. 그리고 그중 압권은 단연코 다음과 같은 비유였다.

인생의 다른 시절에 비해 우연과 허무가 더욱 크게 작용하는 짧은 만남들, 밤기차에서 이루어지는 만남처럼 내일이 없는 만남들, 그가 젊었을 적 탄 밤기차에서는 승객들 사이에 일종의 친교가 이루어지는 일이 잦았다. 그래, 우리는, 마르가레트와 나는 끊임없이 밤기차를 탔던 것 같다. 그래서 우리의 그 시절은 가다 서다를 반복했고, 혼란스러웠고, 서로 아무런 연관 없는 무수한 짧은 장면들로 뚝뚝 끊겼다......(p.162)

비단 보스망스와 마르가레트의 삶 뿐만이 아니라, 현대 도시에 사는 사람들이라면 한번 쯤 느껴봤을 법한 정서. 지나치게 많은 사람을 만나고, 친해지는 척하고, 그러다보면 어딘가 공허하고, 내 외양, 내가 꾸며내는 모습만을 나눠주게 되고... 그러다가 '산다는 게' 하게 되는 마음이 고스란히 여기 담겨 있는 것 같다. 이 밤기차에 대한 언급이 없었다면 마음을 뺏기지 않았을 텐데, 탁월한 문장은 그토록 힘이 세다.

뒷부분의 짧은 평을 읽어보자니 모디아노 소설 중 '지평'처럼 밝은 세계관을 보여주는 작품이 별로 없다고 한다. 집에 <어두운 상점들의 거리>가 있는데, 아직 읽지 못했다. 비슷한 작품일지, 또 비슷한 듯 아주 다른 작품일지 기대가 크다.

아쉬운 점이 있었다면, 번역에 있어서 너무 옛날 말 같은 느낌이 있었다는 것. 그래서 외국정서가 가끔씩 뚝뚝 끊어지는 느낌이 들었다. 금지옥엽, 사면초가, 궁륭 같은 표현을 조금 더 풀어서 써주면 좋을 것 같다.

같이 읽으면 좋을 법한 책은,

줄리언 반스의 <예감은 틀리지 않는다>. 분위기도, 주제의식도 조금씩은 다르지만 이상하게 책을 읽는 내내 떠올랐던 작품이다. <지평>보다는 대중적이면서도 주제의식을 놓지 않는 치밀한 소설. 자세한 개인 리뷰는 http://hen2003.blog.me/220230326385에 있다.

* 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.