-

-

패셔너블 Fashionable - 아름답고 기괴한 패션의 역사

바버라 콕스 외 지음, 이상미 옮김 / 투플러스 / 2013년 10월

평점 :

아름답고 기괴한 패션의 역사 <패셔너블>

동서양을 막론하고 패션의 역사는 알면 알수록 대단하고 신기하다. 예나 지금이나 美(미;아름다움)를 위해 치장하고 꾸미는 것, 富(부;돈,권력)를 드러내고 싶어서 비싼 옷을 입고 값비싼 악세서리를 착용하는 것 등. 우리가 몸 위에 입고 걸치는 모든 것은 우리자신을 표현하는 것들이다.

매년 유행하는 컬러와 유행하는 옷들을 거슬러 올라가면 돌고 도는 것 같다. 7080년대에 유행했던 옷들이 복고로 재등장하고, 촌스러웠던 것들이 어느새 유행이 되어 너도나도 입는다. 중세 유럽에는 이런 유행의 중심에 왕족들이 있었다. '왕족 트렌드세터'라고 '왕족들은 대중의 취향과 스타일을 결정했으며, 어떤 때는 한 세기를 아우르는 유행을 확립하기도 했다.(p32)'고 한다.

특히나 중세 유럽을 배경으로 하는 영화를 보면, 왕족 여성들은 가슴이 드러나는 드레스와 그 안에 드레스를 화려하게 부풀리기 위해 크리놀린을 착용한다. 왕족 남성들은 풍성하게 부풀린 버블 스커트를 입기도하고, 가발을 쓰고 나오기도 한다. 지금과는 다르게 남성들이 타이즈를 즐겨신는 모습도 자주 볼 수 있다.

여기서 항상 궁금해왔던 것이 있다.

왜 저 무거운 가발을 쓰는 걸까? 가발안에 또 머리카락이 있을까? 답답했을텐데 굳이 가발을 쓸 필요가 있었을까?

<패셔너블>이 그 궁금증을 해소해주었다. 중세 유럽에는 머리속에서 기생하는 벌레 '이'가 많았다고 한다. 그래서 남자들은 머리를 모두 밀고 그 위에 가발을 썼다고 한다. 청결을 위해서 가발을 쓴것이다. 그리고 때로는 탈모로 인해 그것을 감추고자 가발을 썼다.

그렇게 17세기 유럽에서는 큰 가발을 쓰는 것이 남성들에게 당연한 관습이 되었고, 18세기에는 좀 더 작은 보브 위그(짧게 깎은 단발가발)가 유행했다고 한다. 가발을 쓰는 것에서 그치지 않고 가발을 유지시키고 가꾸는 것도 힘든 일이라는 것을 책을 읽고 알게 되었다.

어쩌면 그 당시 유럽에서는 여자보다 남자가 더 패션에 신경을 쓰고 치장에 공을 들였던 것 같다.

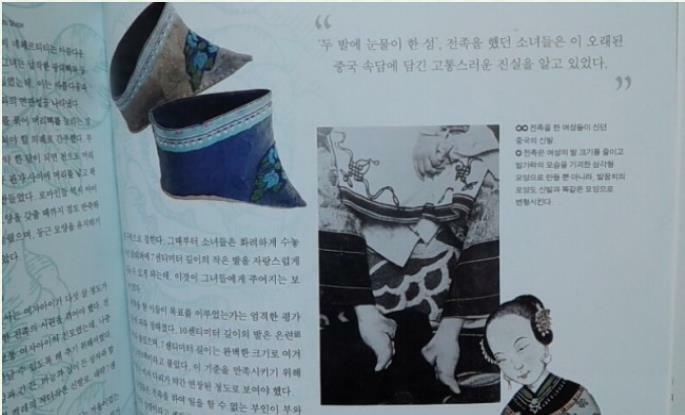

경악하면서 봤던 중국의 '전족'이야기..

발자국이 '연꽃같은 발'이라 하여 '중국에서는 여자아이가 5살정도가 되면 그 때부터 끔찍한 전족의 시련을 겪어야 했다. 이 의식을 시작하는 데 가장 좋은 시기는 겨울이었는데, 전족을 하는 과정에서 오는 극심한 고통을 추위가 마비시켜 줄 수 있다고 생각했기 때문.(p.240)'이라고 한다.

뜨악.. 그리고 이후에 나오는 이야기는 발톱을 짧게 깎은 뒤, 엄지를 제외한 나머지 네개의 발가락을 발바닥 쪽으로 구부려 넣는데 이 과정에서 발등과 발가락 뼈가 거의 부러진다고 한다. 다섯살짜리 아이가 겪기에는 엄청난 고통일 터.. 얼마나 아팠을지 감히 상상도 되지않는다.

'전족'은 약 천년 동안 지속되었던 관습이었는데, 남성들은 전족을 하여 일을 할 수 없는 부인이 부와 지위의 상징이라고 생각했다고 한다. 어찌보면 무식한 관습이 아니었을까.

<패셔너블>을 읽으면서 느낀 건, 미술관에서 작품을 보고 있는 느낌이었다.

패션에 대한 여러 작품들을 보고, 그 작품들 하나하나에 대한 에피소드들을 듣는 재미까지 있다.

역사를 거슬러 올라가면서 패션이라는 분야에 대해 궁금증을 쏙쏙 풀게 된 알찬 책이다!