-

-

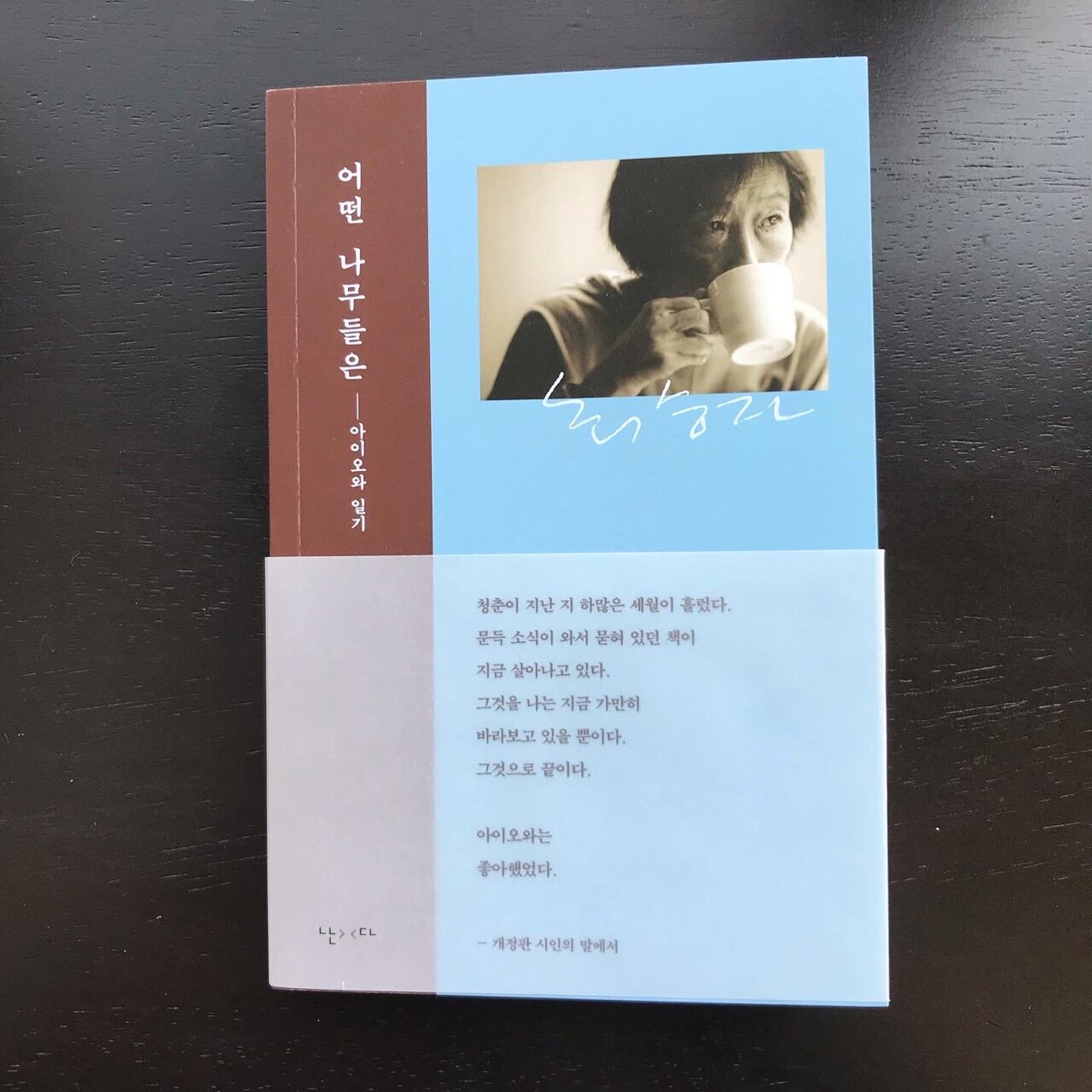

어떤 나무들은 - 최승자의 아이오와 일기

최승자 지음 / 난다 / 2021년 12월

평점 :

『어떤 나무들은 - 아이오와 일기』는 최승자 시인의 두 번째 산문집이자 미국 아이오와 대학에서 주최한 인터네셔널 라이팅 프로그램에 참가하는 동안 작성한 일기이다. 한국을 대표하는 작가로서 인터네셔널 라이팅 프로그램에 참가하게 되어 5개월간 미국에 체류하게 된 것이 작가의 첫 해외여행이지만 최승자 시인에게 첫 해외여행, 미국에서의 장기 체류를 앞둔 설렘이나 호들갑은 통하지 않는다. 이국적인 풍경과 향수 따위도 기대해선 안된다.

한 가지 재미있는 점은 내 시집들을 설명하는 대목에서 첫번째 시집은 몇년(1981 년)에 나왔고 지금 21쇄를 찍었으며, 라고 말할 때 거의 모든 사람들이 탄성을 질렀다는 것이다. 외국에서는 시집이라는 게 초판이 다 팔리면 잘 팔리는 거라니까 놀랄 수밖에 없다. 한국 작가들에게 자기 시집에 관해서 이야기 할 때에는 몇 쇄를 찍었는지 이야기하라는 말을 전해주어야겠다. 우리나라야 워낙 시집이 잘 팔리니 어느 시인의 시집이든 그 정도는 팔릴 수 있으니까. 나중에 내가 우리나라에서는 문자 그대로 밀리언셀러 시집도 심심찮게 나온다는 이야기를 할 때는 더욱 놀라는 것 같았다. 그러자 클라크가 자기가 서울에 갔을 때의 체험을 이야기했다. 아마 교보문고에 갔던 모양이다. 무슨 책방이 어찌나 큰지 완전히 지하철만큼 큰데다 책을 사는 사람이 어찌나 많은지 부딪치면서 다녀야 한다는 얘기를 했다. 사람들이 진짜 놀라는 눈치였다. 그건 인구가 지나치게 서울에 집중되어 있다는 게 가장 큰 이유일 텐데 말이다. p.73-74

타인의 일기를 이토록 즐겁게, 열심히 집중하며 읽었던 경험이 전무후무한 나에게 『어떤 나무들은』은 그야말로 엄청난 책이었다. 일기를 이토록 재미나고 맛깔나게 쓰는 사람이라면 소설도 잘 쓸 것 같다는 생각을 몇 번이나 하면서 최승자 시인이 소설을 썼더라면 어땠을까 하고 멋대로 상상해보기도 하고 이토록 솔직한 글이 다른 참가자 국가에 출간된다면 최승자 시인이 곤란해질 거라는 노파심이 생기기도 했다. 또한 자신의 시를 번역하면서 단어 하나하나에 골똘히 고민하면서도 작품에 대한 고집을 잃지 않는 태도를 엿보고 언급된 시들을 다시 찾아보면서 독서의 여정이 끝없이 이어지기도 했다.

(…) 쇼나의 방에 모인 일당이 자기 몫의 일 분들을 모아 내게 주겠다는 거다. 그래서 쇼나가 우선 영역된 내 시 세 편을 한 편씩 읽고 그녀가 한 편 읽고 난 뒤에 내가 한국어로 된 시를 한 편씩 읽기로 했다. 베릴은 그 세 편 중에 「삼십 삼 년 동안 두 번째로」라는 시가 꼭 포함되어야 한다고 말했다. 그녀가 가장 좋아하는 내 시다. 이상하다. 한국어로 된 그 시는 썩 좋은 작품이 아닌데 그게 영어로 번역되었을 때에는 어떤 다른 느낌을 주는 모양이다. 아니 느낌이 아니라, 내 자신이 번역해놓고 보아도 그 작품은 영어로 번역되었을 때에 더 극적인 효과를 갖는 것 같았다. 그 시 자체에 드라마적 요소가 포함되어 있다. p.149

26년 만에 개정판으로 출간된 『어떤 나무들은』은 마치 최승자 시인이 보내는 '응답하라 1994'같다. 기네스를 언급하는데 검은 빛깔의 맥주라는 설명이 따르는 데서 1994년이 얼마나 오래전 인가를 새삼 깨닫게 되고 낯선 도시에서 이방인으로 체류하며 평소 한국에서는 잘 하지 않았던 파마를 과감하게 시도하고선 만족하는 모습을 보며 멀게만 느껴졌던 최승자 시인에 대해 내적 친밀감을 느끼기도 하고 미국에 와서 느낀 점이 한국 사람들이 책을 많이 읽는다는 것이라는 구절이 2022년엔 유효하지 않은 것 같아 씁쓸하기도 하고 1994년에 미국의 한 서점에서 폴 오스터와 루이즈 글릭을 발견하고 읽는 모습은 마치 환상처럼 느껴지기도 한다(루이즈 글릭은 2020년 노벨 문학상을 수상했지만 2022년 2월 지금까지도 국내에 출간된 그녀의 책은 없는 상황이다). 동료 작가들과 그들의 작품에 대한 대화는 물론이고 유명 작가들과 그들의 작품에 대한 언급과 수다를 엿보는 재미가 그야말로 쏠쏠하다.

사과밭 주인은 노부부였는데 사과밭 한가운데 있는 그들의 하얀 집도 너무 아름다웠다. 그리고 윈드 차임이 바람이 불 때마다 내는 그 소리도 너무 아름다웠다. 달리 표현할 말이 없다. 그냥 아름답다고 말할 수밖에는. 이상하게도 나는 아이오와에서 단 한 편의 시도, 아니 단 한 줄의 시구도 얻지 못했다. 모든 게 너무 다르기 때문에 내 감수성이 문 꽉 닫아버리고 있는 걸까. 그렇긴 하지만 안타깝지는 않다. 내가 체험하는 것들 모두가 착실하게 내 내부로 가라앉고 있을 거다. 그리고 어느 날 시로 나오겠지. p.172

『어떤 나무들은』의 독서는 『어떤 나무들은』 한 권에서 그치지 않고 최승자 시인의 시집을 뒤져보게 만들고 시인의 첫 번째 산문집 『한 게으른 시인의 이야기』에서 『어떤 나무들은』이 쓰인 시절의 글을 다시 찾아보게 만든다. 2022년 새해 첫 독서를 작정하고 『한 게으른 시인의 이야기』로 시작하고서 뒤이어 『어떤 나무들은』까지 따라 읽으며 그 유명한 시 「삼 십 세」의 첫 구절 '이렇게 살 수도 없고 저렇게 죽을 수도 없을 때 서른 살은 온다.'로만 아는 정도였던 최승자 시인에 대해 깊게 빠져들었지만 시를 읽어내는 데에는 어려움이 많은 까막눈이 독자에게 더 이상 읽을 최승자 시인의 산문이 없어서 슬프다. 그리하여 『한 게으른 시인의 이야기』와 『어떤 나무들은』은 아직 책장에 꽂히지 못하고 테이블과 침대 맡을 돌아다니며 수시로 한 꼭지씩 다시 읽히고 있는 중이다. 아마 계절이 바뀌어도 계속 그러할듯하다. 새해였고 겨울이었다.