-

-

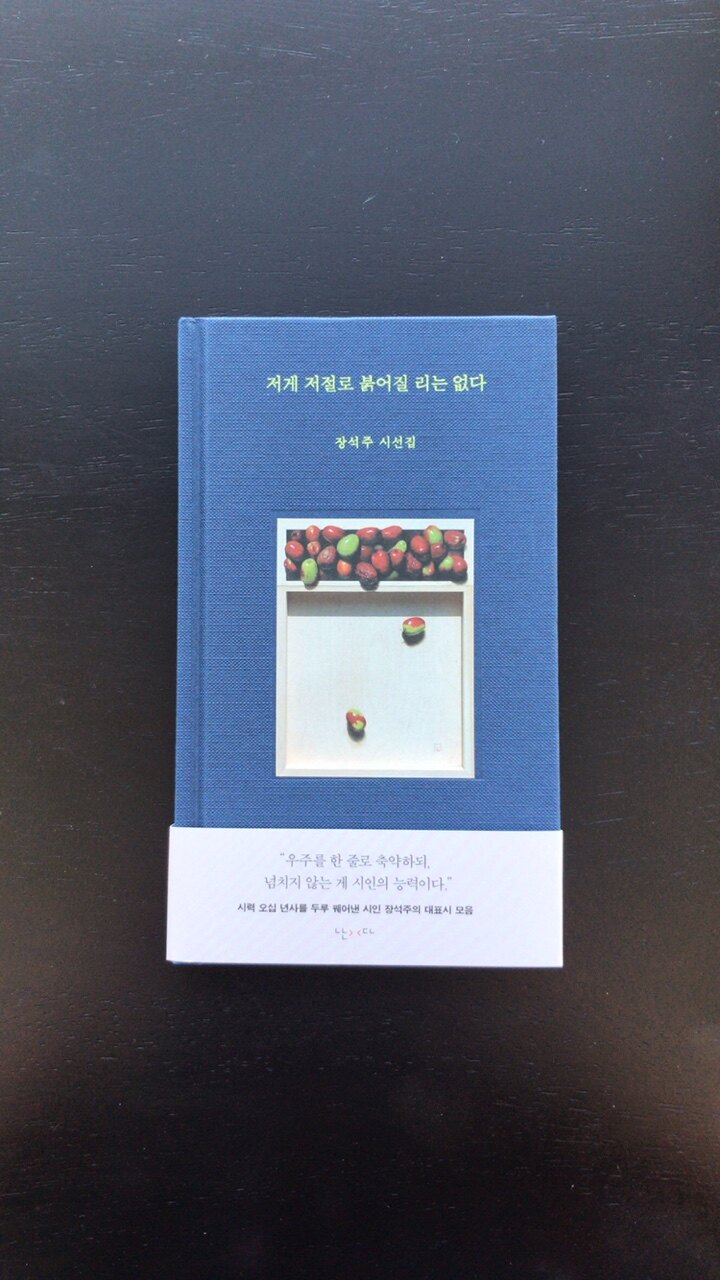

저게 저절로 붉어질 리는 없다

장석주 지음 / 난다 / 2021년 12월

평점 :

1

나의 장석주 시인의 시선집 『저게 저절로 붉어질 리는 없다』의 첫 인덱스는 본문 시작도 전, 시인의 말 말미의 '시집을 엮는 수고는 전적으로 김민정 시인의 몫이었다. 평생 갚아야 할 큰 빚을 졌다.'라는 구절에 붙여졌다. 어디 장석주 시인뿐이랴, 이 시대의 문학 독자들은 물론이고 미래의 독자들까지 우리 모두는 김민정 시인에게 빚진 게 많다. 난다 출판사에서 출간된 책들에 '김민정 대표의 말'도 함께 수록이 되었으면 하는 바람을 가져보지만 그건 너무 내 욕심이다.

어제는 몹시 외로웠다고,

오늘은 못 견디게 그리웠다고,

너를 사랑한 것은 평생 지울 수 없는 상처라고,

사랑하는 이에게 엽서를 쓰자. p.36 「내 마음속 용 - 이중섭을 위하여」 중

2

그 유명한 「대추 한 일」 속 한 구절이자 이 책의 제목이기도 한 '저게 저절로 붉어질 리는 없다'로 알고 있는 장석주 시인의 작품 세계를 조금 더 자세히 엿본다. 과거에 대한 향수, 위대한 예술가들에게 바치는 헌시, 시를 향한 시인의 고민과 태도를 골똘히 바라보며 나의 독서 여정은 자주 길을 잃는다. 1979년부터 2019년까지 펴낸 시집 가운데 절판된 아홉 권의 책에서 가려 뽑은 시로 엮은 작품들이 저절로 써지고 엮어질 리는 없듯이 저절로 쉽게 읽혀질 리 또한 없다. 시인의 몫을, 편집자의 몫을, 독자의 몫을 저마다 안고 있음을 의식하며 읽게 된다.

살아 있다는 것은 그런 것이다.

살아 있다는 것은

미친 피의 놀음이 되어야 한다. p.74 「고인」 중

3

붉은 샐비어꽃이 지면 헤어져야 한다

두 사람 사이의 침묵은

사월의 밤 고속도로보다 차갑고 무뚝뚝하다 (「사목해수욕장 민박집에서의 일박」 중)

-

금치산자 같은 사월이 왔다 간다

사는 게 왜 이렇게 시시하지?

하는 얼굴을 하고 (「사월」 중)

장석주 시인에게 사월은 어떤 의미일까? 지방인이라서, 코로나 시국이라서 마지막으로 참석했던 작가와의 만남 행사가 마치 전생처럼 느껴질 정도인 나는 요즘 문학 행사가 몹시도 고픈 상황이다. 특히 이번 독서처럼 몰랐던 작가의 작품을 만족스럽게 읽고 난 후 그런 바람은 더욱 커질 수밖에 없는데 언제가 될지도 모르고 내가 골라 갈 수 있는 상황도 절대 아니지만 장석주 시인을 사월에 만나 그의 이야기를 실컷 들어보고 싶다는 엉뚱한 생각을 해본다. 매년 사월이 되면 장석주 시인의 시집 한 권 챙겨 읽는 의식을 가져보는 것도 좋은 생각인 것 같다.

불행 앞에서 비굴하지 말 것. 허리를 곧추세울 것. 헤프게 울지 말 것. 울음으로 타인의 연민을 구하지 말 것. 꼭 울어야만 한다면 흩날리는 진눈깨비 앞에서 울 것. 외양간이나 마른 우물로 휘몰려가는 진눈깨비를 바라보며 울 것. 비겁하게 피하지 말 것. 저녁마다 술집을 순례하지 말 것. 서양 모자를 쓰지 말 것. 콧수염을 기르지 말 것. 딱딱한 씨앗이나 마른 과일을 천천히 씹을 것. 다만 쐐기풀을 견디듯 외로움을 혼자 견딜 것. p.98 「명자나무」 중

4

1~3부를 통해 엄선된 장석주 시인의 시들을 살펴보고 4부 '사자 새끼가 사자 소리를 내는 것'을 통해 시인의 산문과 시론을 살펴보게 된다. 언어를 딛고 언어를 넘어가는 시, 언어와 언어 사이 그 여백에서 태어난 발효하는 언어의 시는 나에게 있어서 여전히 멀고 어려운 것이지만 장석주 시인에 대한 선망과 존경에 대한 마음은 더없이 커졌다. 아직 써야 할 시가 남아 있다는 장석주 시인의 언어와 우주를 더 알아가고 싶다. 내가 아직 만나보지 못한 기존의 작품들, 중국인이나 그리스인에 대한 앞으로 발표될 시에 대한 기대는 물론이고 올해 초 복간 예정이라는 『햇빛사냥』과 『완전주의자의 꿈』에 대한 기대가 더불어 커진다.

시는 언어가 아니다. 시는 언어와 언어 사이 그 여백에서 태어난다. 시는 아직 형태소를 얻지 못한 생성하는 언어, 발효하는 언어다. p.134