-

-

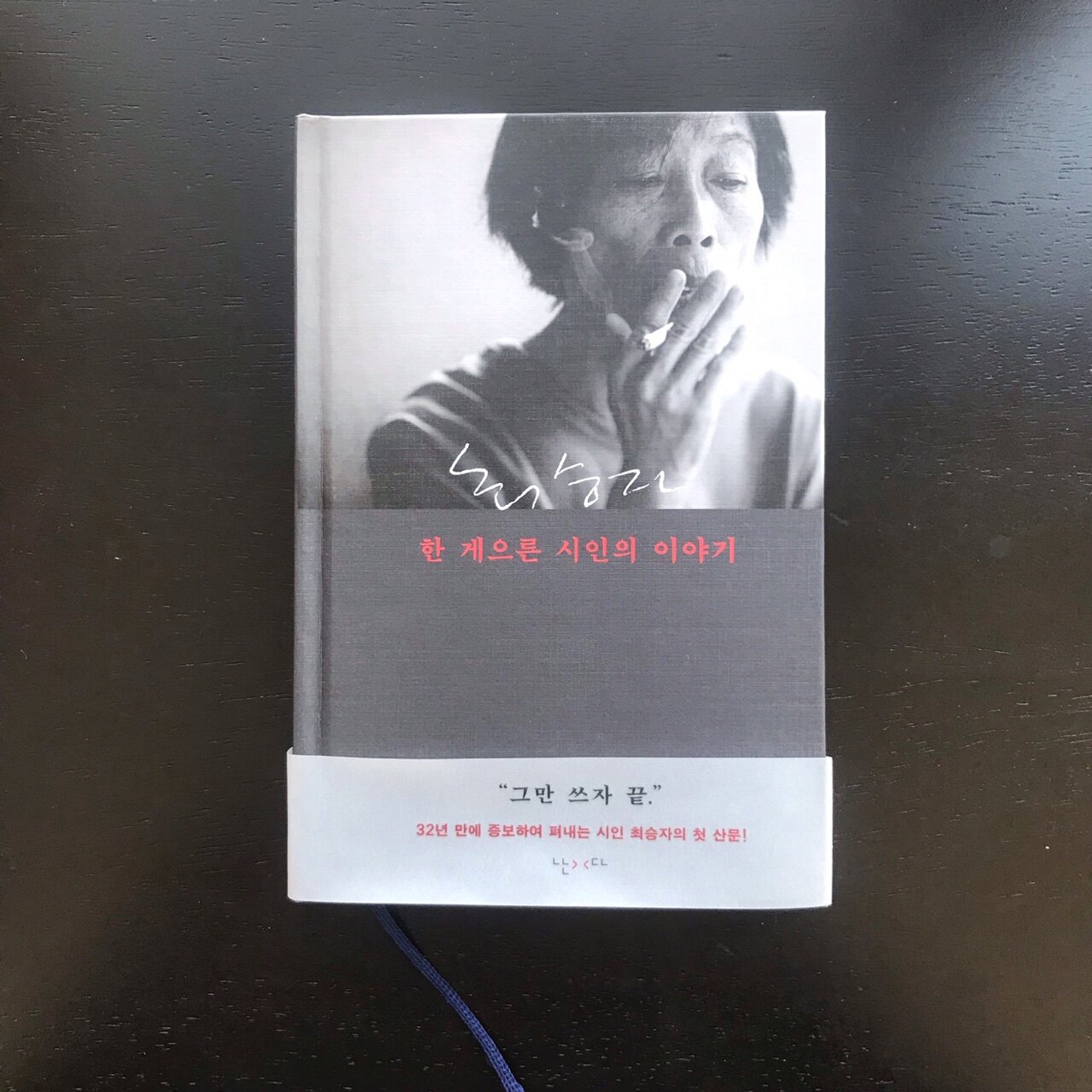

한 게으른 시인의 이야기

최승자 지음 / 난다 / 2021년 11월

평점 :

2022년 첫 책을 최승자 시인의 산문집 『한 게으른 시인의 이야기』로 정하고 나니 새삼스레 새해를 맞이하는 설렘과 기대도 특별해지기 시작했다. 1989년 첫 출간된 책에 1995년부터 2013년의 기록이 추가되어 32년 만에 개정 증보판으로 출간됐다는 소식은 2021년 한국 문학계의 최고의 뉴스라 해도 과언이 아니다. 그 설렘과 기대를 아끼고 아끼다가 2022년이 오자마자 첫 독서로 『한 게으른 시인의 이야기』를 읽기 시작했다. 마치 경건한 의식을 치르듯이.

인간은 강하되, 그러나 그 삶을 아주 떠나지는 못하고, 아주 떠나지는 못한 채, 그러나 수시로 떠나 수시로 되돌아오는 것일진대, 그 삶을 위해 우리가 무슨 노력을 하였는가 한 번 물으면 어느새 비가 내리고, 그 삶을 위해 우리가 무슨 노력을 하였는가 두 번 물으면 어느새 눈이 내리고, 그사이로 빠르게 혹은 느릿느릿 캘린더가 한 장씩 넘어가버리고, 그 지나간 괴로움의 혹은 무기력의 세월 위에 작은 조각배 하나 띄워놓고 보면, 사랑인가, 작은 회환들인가, 벌써 앞 다 떨어진 헐벗은 나뭇가지들이 유리창을 두드리고, 한 해가 이제 그 싸늘한 마지막 작별의 손을 내미는 것이다.

그러나 그 헐벗음 속에서, 그 싸늘한 마지막 작별 속에서 이제야 비로소 살아 있다고, 살아야 한다고 말할 차례일지도 모른다.

그리고 어느 시인이 말했듯 결국, '산다는 것은 사랑한다는 것이다. 그 말을 발음해야만 한다.' p.59-60

일부러 아껴서 펼쳐든 만큼 아껴가며 책장을 넘기게 되는데 세월의 더께가 느껴지는 귀하고 귀한 글들이 선명하고 단단하게 마음을 울린다. 한 시대를 대표했던 시인의 시집 속 시구와 산문 속 문장들은 많이 닮아 있다. 특유의 냉소와 어둠이 분위기는 산문 속 문장들 속에서도 간결한 매력을 내뿜고 삶과 죽음에 대한 고찰은 산문 속에서도 유려하게 독자들을 잠식시킨다. 유년시절, 대학시절을 되돌아보고 편집자의 질문에 답을 찾아 보며 문학에 대한, 시에 관한 시인의 진심을 엿보게 되기도 한다. 개정판에 추가된 4부에서는 신비주의 공부에 빠졌다가 정신분열증에 걸린 이야기를 담담하게 들려준다. 시인이 들려주는 이야기는 자주 죽음으로 귀결되고 많은 것들을 되돌아보게 만든다.

잊어버리기에 지쳐, 마침내 몸과 마음이 쓰러져 누울 때, 그때 고요히 떠오르는 질문들이 있다. '나의 삶이 이래도 될까?' 하는 질문들이. 그때야말로 그 한 해의 삶의 의미를, 삶의 결실을 거둘 때이다. 많으면 많은 대로, 적으면 적은 대로, 그야말로 뿌린 대로 거둘 때이다.

한 해의 끝에서 녹초가 된 몸, 녹초가 된 정신과 더불어 고요히 떠오를 그러한 질문에 합당한, 만족스러운 대답을 찾기 위하여, 우리는 언제나 또 한 해를 새로이 시작하는 것인지도 모른다. p.99

나의 경우 『한 게으른 시인의 이야기』를 새해 첫 책으로 펼쳐들었지만 오은 시인은 팟캐스트에서 작년 연말에 가장 많이 나누게 될 책으로 『한 게으른 시인의 이야기』를 소개해줬다. 책을 다 읽고 나니 한 해의 마무리로 더 어울린다는 쪽으로 생각이 기울어졌다. 의식적으로 2022년의 시작과 함께 최승자 시인의 『한 게으른 시인의 이야기』를 펼쳐들었듯 언젠가 의식적으로 한 해의 마지막을 『한 게으른 시인의 이야기』의 독서로 마무리하고 싶다는 욕심이 생겨난다.