-

-

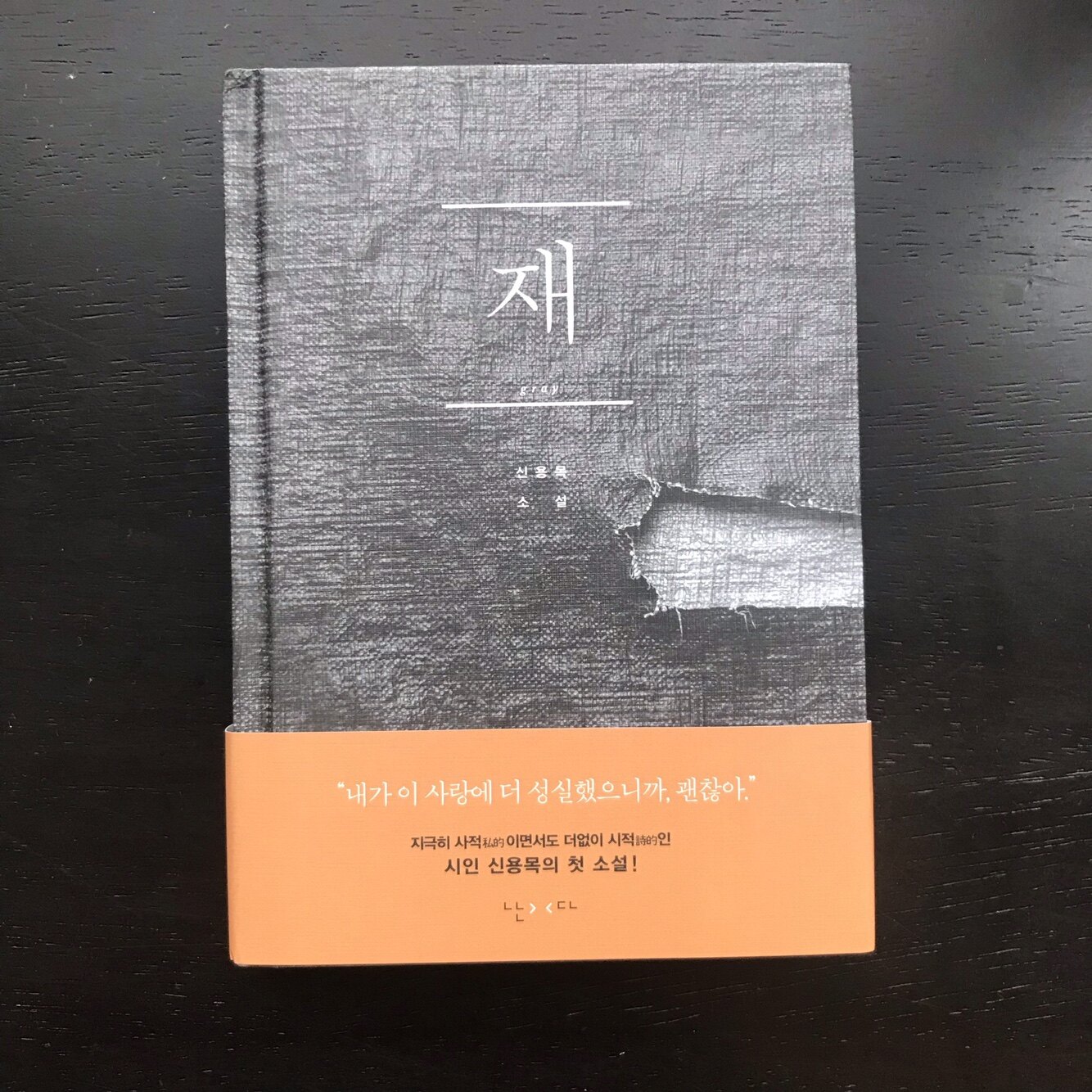

재

신용목 지음 / 난다 / 2021년 11월

평점 :

재는 가장 오랜 과거의 것이자 가장 먼 미래의 것이다. 이야기의 것이다.

제목이 『흑』이어도 괜찮았을 것 같다는 엉뚱한 생각부터 들었던 건 한강 작가의 『흰』을 연상시키기도 하고 그와는 대비되기도 하는 이미지 때문이었다. 마침 두 소설이 난다 출판사를 통해 출간된 소설이라는 점과 두 작가 모두 시집과 소설을 발표한 경험이 있다는 공통점에서 자연스럽게 『흰』이 생각났지만 『재』라는 재목과 그 제목에 너무나도 어울리는 표지 디자인은 『흰』과는 180도 다른 정반대의 이미지라 소설을 읽기도 전부터 많은 상상력을 불어 일으켰다.

살아갈수록 우리의 우주는 점점 작아져서 한 채의 집이 되고 한 장의 명함이 되어버렸으니, 많이 살았다고 큰 생각을 갖는다는 말은 거짓이다. 그러니 저 우주 속에서 삶과 죽음의 비밀 가운데를 헤매는 자를 억지로 끌어내려 안일한 지상에 가둘 필요도 또 가둘 수도 없을 것이다. 지금 우리가 조금은 슬픈 느낌으로 하루를 사는 것처럼 사춘기의 그 자녀도 언젠가는 자신을 지나갔던 소중한 순간조차 잊을 날이 오겠지만, 잊어버린 순간이라고 해서 없어도 좋은 시절은 아닐 것이다. 모든 시절은 제 몫을 다하며 지나간다. 그 앞에서 우리는 응원단원이 되거나 도리어 우리가 잊거나 놓친 무언가를 발견하기 위해 애써 배우는 자가 되어야 한다. p.101

내가 이 사랑에 더 성실했으니까, 괜찮아.

모의 장례식에 참석하는 현재의 시점과 전 연인인 수와 관련된 과거의 회상, 고등학생 시절 모와 붙어 다녔던 과거의 기억이 교차하며 소설은 펼쳐진다. 서사보다는 감정선을 충실히 따라가게 만들며 몰입시키는데 촘촘한 문장들이 감정을 깊게 들여다보게 만들어준다. 수의 여러 재주 중의 하나는 감상적인 말을 오그라들거나 오버하는 느낌 없이 할 줄 안다는 것이라고 했는데 이는 신용목 작가에게도 유효한 것 같다. 문장들이 독자들을 찌른다. 철학책 속에서 만난 구절이라고 해도 어색하지 않을 문장들, 한 편의 시로 봐도 무방해 보이는 문장들이 모여 이야기가 이어지고 한 권의 소설이 되었다. '지극히 사적私的이면서도 더없이 시적詩的'이라는 띠지의 문구가 더없이 강렬하게 와닿는다. 소설은 물론이고 표지 디자인과 질감, 내부 레이아웃 디자인 등 책의 만듦새가 너무나도 훌륭해 더 귀하게 느껴진다.

시간을 이기고 그 자리에 남는 것들을 사랑하는 사람은 고고학자가 된다. 시간과 함께 영영 사라지는 것들을 사랑하는 사람은 시인이 된다. 시간은 그렇게 갈라지는 사랑을 증명하기 위해 인간을 도구로 사용한다. 그러나 남아 있는 것들은 사라지고 사라진 것들은 돌아온다. 사랑은 같은 자리에 없다. p.125

작가는 말이야. 관객이나 독자들을 생각하는 것만큼이나 관객이나 독자들을 생각하지 않는 것도 중요해.

『재』를 읽다 보면 작가를 향한 많은 질문들이 이어지지만 아마 신용목 작가는 명확한 해답을 주지 않을 것이다. 틈틈이 쌓여진 각자의 질문들은 독자 개개인의 몫으로 남겨둘 것 같다. 그러니까 『재』의 독서는 질문들이 결을 이루고 그 결들이 겹을 이루는 과정처럼 느껴진다. 그 시간을 이기고 그 자리에 남은 것들을 사랑하게 된 독자들은 어느새 고고학자가 되고 시인이 되었다(소설 속에선 전혀 그렇지 않았는데 내가 쓰니 오그라들고 만다). 한강 작가의 『흰』을 떠올리며 엉뚱한 생각으로 시작했던 『재』의 독서는 이런 소설 스티븐 달드리 감독이 잘 살린다는 엉뚱한 생각으로 이어졌는데 <더 리더 : 책 읽어주는 남자>보다는 <디 아워스> 쪽에 더 가까운 것 같다.