-

-

단어의 집 - 불을 켜면 빵처럼 부풀고 종처럼 울리는 말들

안희연 지음 / 한겨레출판 / 2021년 11월

평점 :

보통은 '시 쓰는 누구누구입니다'라고 저를 소개하지만 이 책에서만큼은 '저는 단어 생활자입니다'라고 소개하고 싶어요. 이 책의 주인은 제가 아니라 말의 최소 단위인 '단어'이기를 바라기 때문이에요. 시 쓰는 일을 업으로 삼다 보니 단어가 그저 단어가 아니라 저를 이루는 피와 살처럼 느껴질 때가 많아요. 한 단어에 대해 말하는 일은 한 세계를 들여다보는 일이라는 생각을 자주 하고요. p.6 「프롤로그 : 촛불을 들고 다가서면」

안희연 시인의 세 번째 산문집이 출간됐다. 『단어의 집』이란 제목을 듣자마자 안희연 시인의 작품집치고 제목이 밋밋한 것 같아 의아해하다가 제목을 통해 바로 짐작 가능한 작품의 소재, 분위기에 안희연 시인이 어떤 단어들을 통해 어떤 이야기들을 들려줄지에 대한 기대감이 커진다. 모든 걸 짐작 가능하게 하고 많은 것들을 알려주는 것 같은 제목과 달리 길항, 규모, 적산온도, 주악, 삽수, 라페로 이어지는 목차를 살펴보면 고개를 갸웃거리게 만든다. 그야말로 알쏭달쏭하다.

나의 책 읽기는 매번 이런 식이다. 하루에도 몇 번씩 이런 생각들을 붙들고 살다 보니 책이든 삶이든 페이지가 쉽게 넘어갈 리 없다. 소설을 읽을 땐 소설을 읽어야 하는데 단어 하나 문장 한 줄에 머무느라 방금 전까지 읽은 건 까맣게 잊어버리고 만다. 그래도 오늘은 소망이라는 단어에서 출발해 길항이라는 단어에까지 다다른 하루였으니 이를 생산적 난독이라 말해도 될까. p.18 「길항」

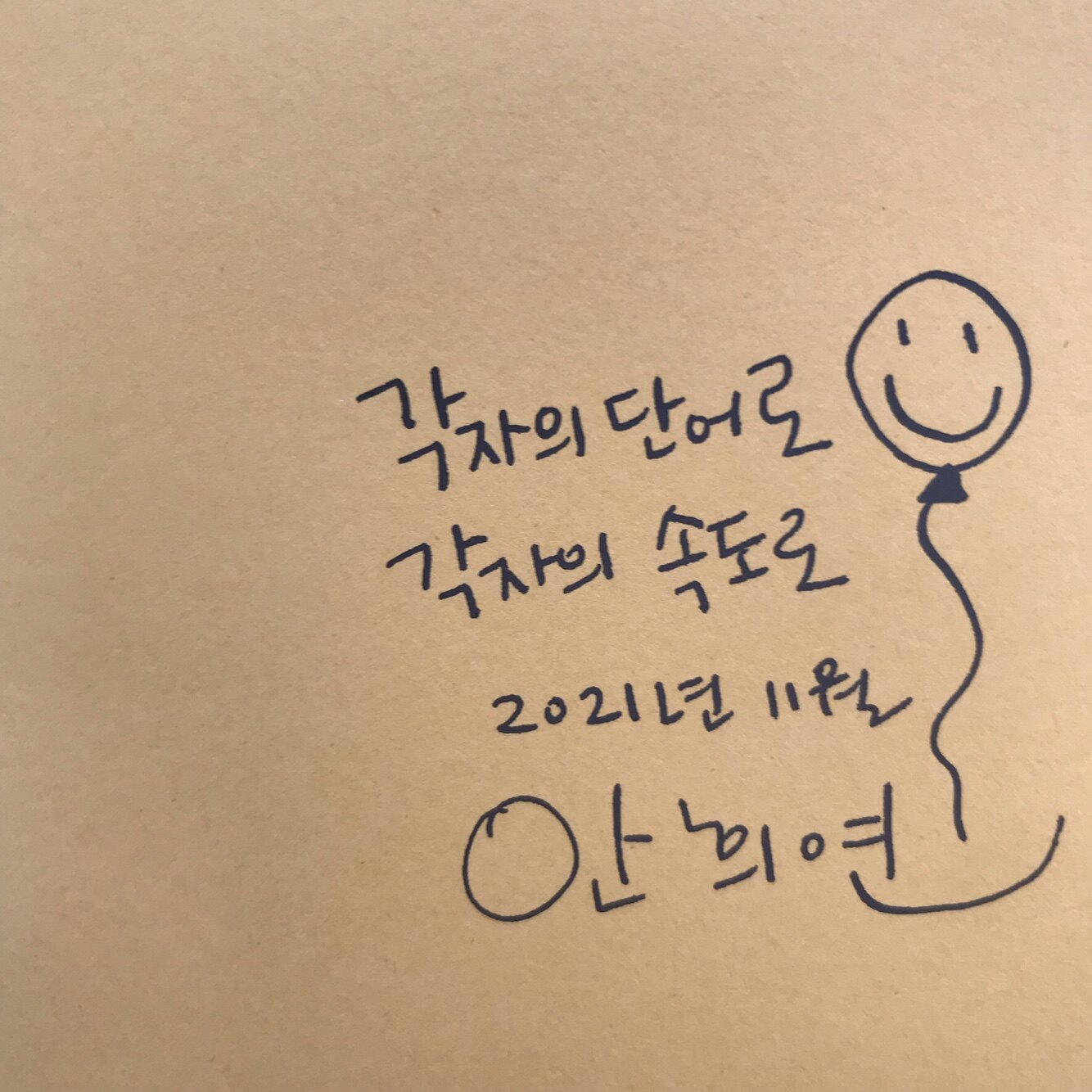

작가의 친필 사인 인쇄본엔 '각자의 단어로 각자의 속도로'라는 문구가 적혀있지만 일상 속에서 시선이 머무는 단어들을 채집하고 골똘히 들여다보는 안희연 시인의 시선을 따라가는 과정은 마치 시인과 눈높이와 속도를 맞춰가는 과정 같았다. 현재의 일상을 엿보고 추억을 곱씹으면서 '단어 생활자' 안희연 시인은 45개의 단어들을 음미한다. '가장 비문학적인 단어들에서 가장 문학적인 순간을 길어 울'린다는 표현이 더없이 완벽하다. 대부분의 낯선 단어들이 좀처럼 눈에 익지 않지만 작가가 들려주는 다정한 이야기들과 단정한 문장들은 오래 기억될 것 같다. 무엇보다 시를 특별히 어려워하는 독자가 시인이 가진 시를 향한, 문학에 관한 무수한 고민들을 산문의 곳곳에서 함께 마주하면서 안희연 시인의 세계를 들여다보고 시인과 내적 친밀감을 쌓아간 것 같았다.

없음의 있음을 기약하며 이름을 붙이는 행위. 그것이야말로 시의 임무가 아닐까. 미래의 내가 어떤 모습으로 살고 있을지, 복숭아나 마 아닌 무엇이 언제 또 나의 손을 부풀게 할지 알 길 없지만. 그 시간을 통과해왔기 때문에 마를 만질 땐 꼭 장갑을 끼는 사람이 될 수 있었다. 그러니 오늘의 나는 오늘 쓸 수 있는 문장을 쓰면서 이곳의 나를 찾아올 밀코메다의 시간을 기쁘게 맞이하고 싶다. 와야 할 시간은 기필코 오게 되어 있다. 그럴 때 나의 인사는 "왜 왔어?"가 아니라 "왜 이제야 왔어"이기를 바라며. p.196 「밀코메다」

『단어의 집』을 통해 안희연 시인의 단어들을, 안희연 시인의 단어들을 통해 시인의 일상과 삶을 향한 태도를 엿볼 수 있었다. 단어에 관한 이야기들이 좋았고 안희연 시인이라서 좋았다. 다른 작가들의 단어의 집엔 어떤 단어들이 있을지 궁금해지고 앞으로 안희연 시인이 채워갈 단어들에 대한 궁금증도 더불어 커진다. 어떤 형태로든 이토록 멋진 기획의 책이 더 확장이 되었으면 하는 바람을 가지게 만들어주고 나의 단어들에 대해 고민하고 되돌아보게 만든다. 우리 모두에겐 각자의 단어가, 각자의 속도가 있으니까.

* 한겨레출판 서평단 하니포터1기 자격으로 작성한 리뷰입니다 *