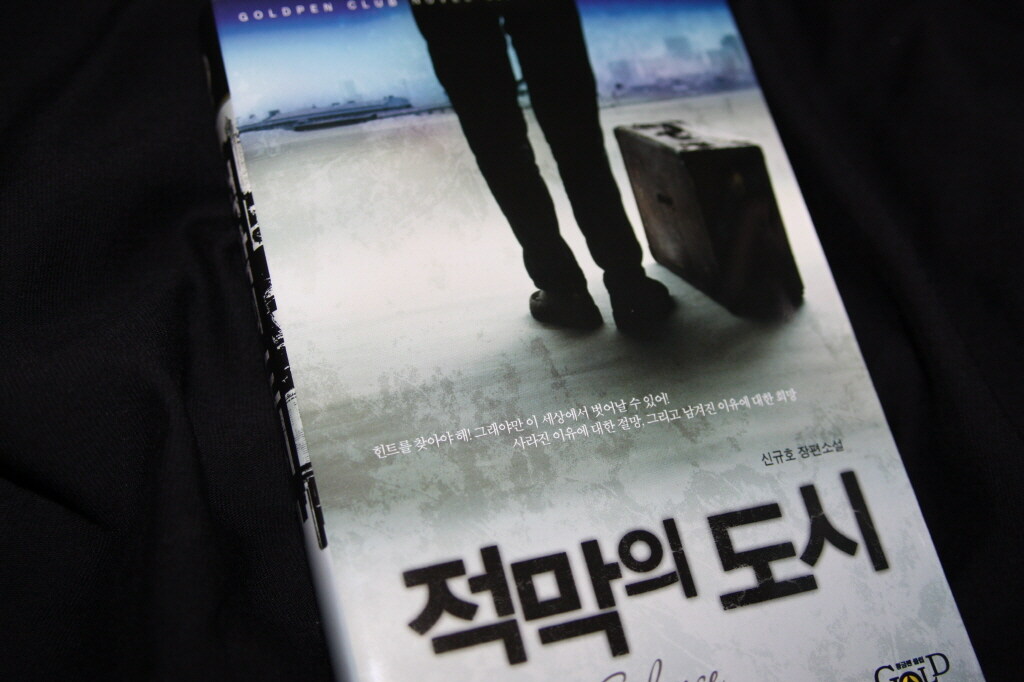

가끔, 모든 사람들이 사라진 세상에 홀로 남는 상황에 대해 생각할 때가 있다. 그 때 먼저 떠오르는 것은 핀 하나가 떨어지는 소리도 들을 수 있을 것 같은 깊은 적막과 끝없이 펼쳐져 있는 공허 그 자체의 공간이다. 시들어 버린 나무와 풀들, 바람에 날리는 흙먼지, 폐허가 된 수많은 건물들, 모든 것이 멈춰버린 시간. 그러한 지옥과도 같은 곳에 혼자 살아남은 것보다, 차라리 먼저 사라져버린 수많은 사람들이 더 행복하리라. 황금펜클럽에서 얼마 전에 출간된 신규호의 <적막의 도시>는 소개글부터가 매우 호기심을 자극했다. 아무도 없는 세상에 혼자 남아버린 주인공, 그리고 그는 왜 혼자 남겨진 것일까. 그는 어떻게 이 난국을 해결할 것인지, 궁금함을 잔뜩 끌어안고 책을 읽었다.

주인공 '나'는 여자친구 사라에게 청혼을 하기 위해 반지와 이벤트를 준비하고 그녀를 기다리다가 깜빡 잠이 든다. 일어나 보니 벌써 아침이 되어 있어서 사라에게 서둘러 전화를 걸었지만 들려오는 것은 전화의 컬러링뿐이다. 무슨 일이 생긴 것인지 걱정이 되어, 급히 차를 몰아 사라의 집으로 향하지만 그녀는 보이지 않는다. 하룻밤 사이에 무슨 일이 일어난 것인지 깨닫지 못하고 있던 찰나, 주인공은 중대한 사실을 인식한다. 항상 사람들과 차들이 오가던 거리에, 아무도 없는 것이다. 도시의 소음조차 들리지 않는다. 주위를 둘러 보고 소리를 질러 봐도 아무도 듣는 이가 없다. 부모님 집으로 향했지만, 가는 길에도 차 한대 보이지 않고 부모님 역시 안 계시는 것을 발견한다. 철저히 홀로 남겨져 버린 그의 모습은, 건조하고 무기력하기 짝이 없다. 배고픔을 해결하기 위해 아무도 없는 편의점에서 물과 음식을 가져와서 먹으며, 아무도 없는 세상에서 시간을 보낸다. 자고 일어나면 또 아무도 없는 하루가 반복된다. 간절한 마음으로 사라의 미니홈피에 글을 남겨 보지만, 답은 없다.

그러던 중 먹을 것을 구하기 위해 다시 편의점에 갔을 때, 전에 먹을 것을 가져오면서 계산대에 올려놓았던 돈이 사라진 것을 발견한다. 고민하던 중 저 멀리 건물의 창에서 점멸하는 불빛을 발견하고, 더 이상 숨어서 무서워할 수는 없다는 생각에 확인을 하러 간다. 오래되어 버려둔 건물 안에서 발견한 것은, 바닥에 떨어진 손전등뿐이다. 일말의 희망만 남겨둔 채 사라진 그의 정체는 누구일까. 또 며칠인가가 지나고, 문 밖에서 사람의 발걸음 소리를 들은 주인공은 이번에는 놓치지 않겠다는 생각으로 그 사람을 추격하다 그의 얼굴을 보고, 자신과 같은 얼굴을 하고 있다는 것을 알아차린다. 자신과 같은 얼굴을 한 사람과 마주치다니, 상당히 오싹했으리라.

그리고 나서 그는 집에 들어와 손전등을 주운 곳으로 오라고 쓰인 쪽지를 발견하고, 그 폐건물에서 그 동안 자신을 도우려고 애썼던 어떤 남자를 만난다. 그는 중대한 힌트를 제공한다. "미안하지만 사람들이 사라진 게 아니에요." "네?" "당신이 사라진 거죠."(p.152) 그리고 나서 그 남자는 가면을 쓴 정체불명의 사람들에게 끌려간다. 이 곳에 혼자 남겨진 이유를 직접 찾지 못한다면 영원히 이곳에 있어야 할지도 모른다는 그의 말을 생각하자, 온 세상이 혼돈에 휩싸이고 흔들리며 금이 가기 시작한다. 그리고 그가 발견한 것은, 수많은 사람들이 제자리로 돌아와 있는 세상과 그들이 모두 자기와 같은 얼굴의 가면을 쓰고 있다는 사실이었다. 아직 끝이 아닌 것이다.

과연 그는 '진짜 세상'으로 돌아갈 수 있을까? 무엇 때문에 그는 그 세상에 혼자 남겨졌던 것일까? 모든 전말은 2부에서 밝혀진다. 하지만 1부에서 이끌어왔던 실존적인 물음과 서사가, 2부에서는 '아니, 고작 이런 이야기였어?' 하고 실망할 정도로, 용두사미와 같은 모습을 보이는 것이 참으로 안타깝다. 원래 작가는 초고에서 이 책을 1부까지만 쓰고, 1부의 내용을 해설하는 '현실의 세계 이야기'만이 있었다고 하는데 출판사에서 권유를 받고 2부의 이야기를 만들게 되었다고 한다. 아무래도 1부만으로는 한 권의 책으로 나오기에 분량이 너무 적었던 것일까. 요즘에는 200페이지가 채 되지 않는 경장편이나 중편의 단독 출간도 종종 볼 수 있기 때문에, 처음에 생각했던 대로 1부와 그 해설로 이루어진, 한 권의 경장편으로 나왔더라면 더 나았을지도 모른다.

또한 세어나가다가 하도 많아서 세기를 포기한, 여기저기 보이는 비문과 오탈자 역시 잔뜩 기대했던 내게는 꽤 실망스러웠다. 설마 교정을 보지 않은 것일까? 물론 나도 글을 그렇게 잘 쓰지 못하기 때문에 이런 류의 말을 하기에는 조심스러운 면이 있지만, 묘사나 표현에서도 반복적으로 쓰이는 단어 등에서 마치 작가 지망생의 습작과도 같은 미숙함이 느껴진다. 책으로 내기에는 아직 미흡한 느낌이 많이 든다고 말하면 너무 가혹한 것일까. 서사 등의 면에서 일반적으로 장편이 요구하는 내공이 더욱 크기 때문에 처음부터 장편을 쓰기보다, 단편부터 시작하는 것이 나을 듯 싶다. 아직 젊으니까, 프로와 아마추어 사이의 간극을 얼른 뛰어넘어 앞으로 더욱 훌륭한 작품을 보여줬으면 하는 바람이다.