사랑하는 사람과 시간을 끌며 헤어지는 것은 독약이다. 단칼에 자르고 인간 본연의 상태대로 외로움 속에 홀로 남는 것이 차라리 낫다. 하지만 그날 새벽 빗속에서 나는 친구를 떠나보낼 수 없었다. (나중에서야, 불행히도 아주 늦게야 그 까닭을 깨달았다.) 나는 그와 함께 배에 올라 그의 선실로 가서 여기저기 흩어져 있는 가방들 사이에 앉았다. 나는 그가 딴 곳을 보는 동안 마치 그의 특징을 하나하나 모두 확인하려는 듯이, 푸르스름하게 빛나는 그의 눈동자와, 둥글고 젊은 그의 얼굴과 자신감에 넘치는 고매한 표정과, 그리고 무엇보다도 귀족적인 길고 가느다란 손가락들을 고집스럽게 찬찬히 뜯어보았다.

한순간 친구는 자신을 빨아들이듯 훑어보는 내 눈길을 의식했다. 그러고는 자신의 감정을 감출 때 흔히 하듯 장난기 어린 표정으로 내게 몸을 돌렸다. 나를 찬찬히 바라보고 나서 친구는 금방 눈치를 채고는 이별의 슬픔을 떨쳐내기 위해 비아냥거리는 미소를 지으며 물었다.

"언제까지 그럴 거야?"

"언제까지라니?”

"언제까지 종이에 파묻혀 잉크를 뒤집어쓰고 지낼 참이냐고? 나와 함께 떠나자. 캅카스'에는 수많은 우리 동포가 위험에 처해 있어. 같이 가서 그들을 구하자."

그는 자신의 드높은 이상을 비웃으려는 듯이 웃으며 덧붙였다.

"물론 우리가 그들을 구할 수 없을는지도 모르지. 하지만 그들을 구하려고 애쓰는 동안 우리가 구원받을지도 모르잖아. 그렇지 않나? 나의 선생이시여, 그건 선생의 주장 아니었던가요? '구원받을 수 있는 길은 오직 다른 이들을 구하기 위해 투쟁하는 거'라고. 자, 그런 걸 가르치셨으니, 선생, 같이 갑시다."

나는 대답하지 않았다. 성스러운 곳, 신을 낳은 동쪽의 높은 산들, 바위에 못 박힌 프로메테우스의 외침..그 시절 몇 년 동안이나 같은 바위에 못 박힌 동포들이 소리치고 있었다. 그들은 위험에 처해 있었다. 그 민족이 자신들을 구해 달라고 자신의 아들 한 명을 부르고 있었다. 그러나 나는 그런 고통이 꿈이라는 듯이, 그리고 삶이란 현존하는 비극이라는 듯이, 그리고 망루에서 뛰어내려 무대 위로 오르는 것이, 행동으로 옮기는 것이 지극히 촌스럽고 순진한 것이라는 듯이 꼼짝도 않고 듣기만 했다.

친구는 대답을 기다리지도 않고 일어섰다. 배는 벌써 세 번째 고동을 울리고 있었다. 그가 손을 내밀었다.

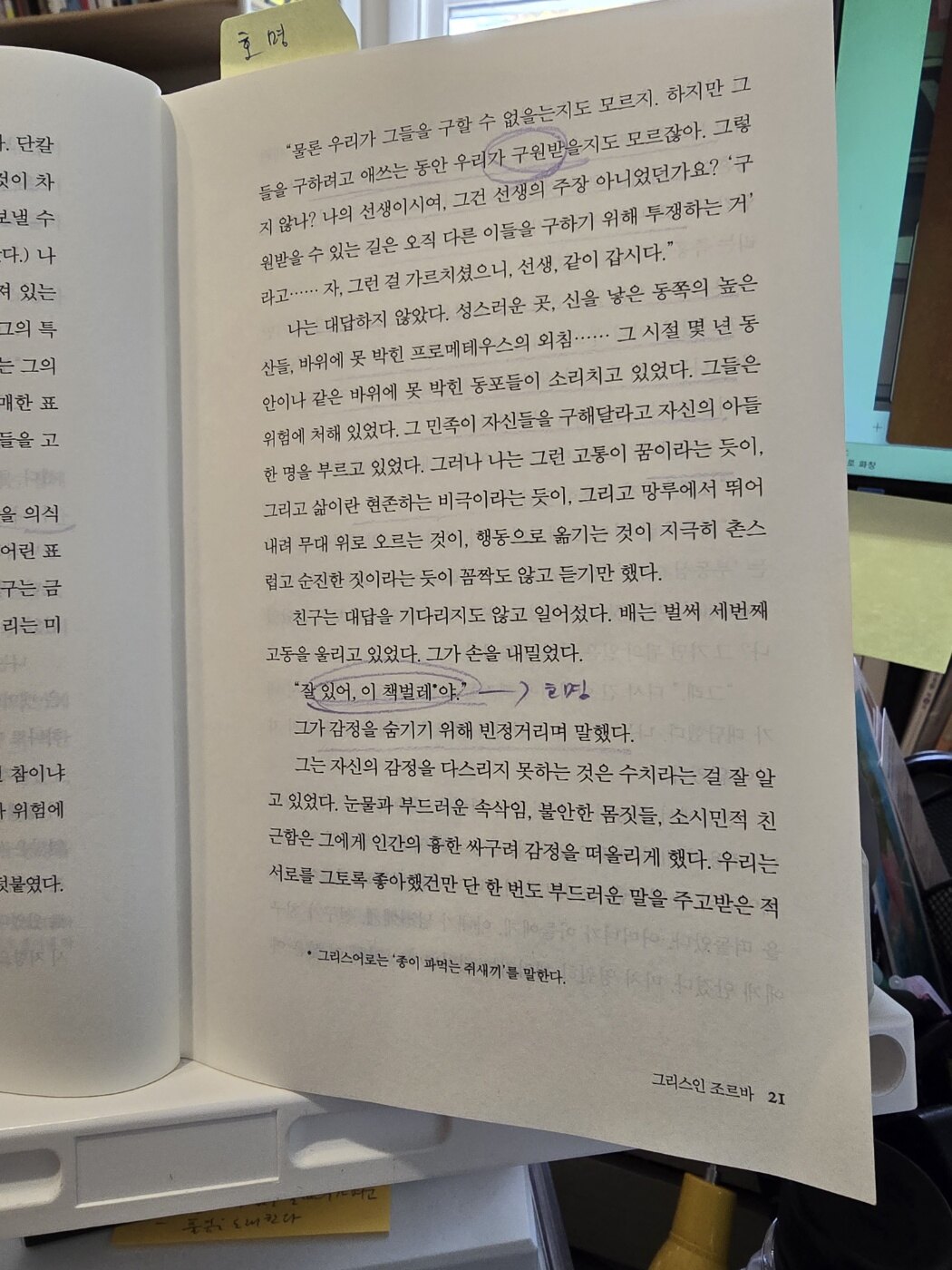

"잘 있어, 이 책 벌레야"

그가 감정을 숨기기 위해 빈정거리며 말했다.

별 뚜렷한 이유 없이, 책꽂이에서 근 십년은 케케묵고 있던<그리스인 조르바>를 꺼내 들고 읽기 시작했다.

조르바, 조르바, 조르바...

이름 석 자만 알고 있던 그 추상적 인격에 드디어 '물성'이 더해지려는 순간이다.귀동냥으론 뭐가 엄청나게 긍정적이고 열정적인 사람이라던데...

반 정도 읽은 지금, 나는 처음부터 '바실'에 끌렸다.'위대한 개츠비'에서 '개츠비'의 '위대함'을 알아본 닉 캐러웨이처럼,바실은 첫눈에 조르바의 위대함을 알아본다.

조르바를 한눈에 알아보기는 쉽지 않...아니, 불가능한 일이다.

도자기 만들려다 손가락이 걸리적거린다고 그걸 잘라 버리는 노인네에게서순수와 열정과 자유를 끌어다 담은 '위버멘시'함을 알아볼 이가 흔할까 말이다.

이 소설의 화자인 '나'는 35세의, 돈 좀 있는 '먹물'이다.책으로만 머리를 키운 이론형 지식인이다. <그리스인 조르바>는 이 '먹물형 인간'이 '초인형 인간'을 만나서 일정 기간 동행하는로드 픽션이다.

바실은 있던 곳을 떠난다.모든 '발견'과 '성장'은 이 '떠남'에서 비롯된다.하긴, 어딘가로 떠나지 않는 소설 속 인물이 어딨던가.

산티아고는 84일 동안 고기를 못 잡다가 85일째 다른 바다로 나간다.같은 멕시코 만류지만, '좀 더 멀리' 나간다. 그것도 역시, 새로운 '떠남'이다.

어린왕자는 화산을 청소하고 자신의 별을 떠난다.'남아 있는 나날'의 집사 스티븐스는 주인이 바뀌면서 30년 만에 처음으로 저택을 나와 주인이 빌려준 포드 차에 오른다.

많이들 떠난다. 소설 속 인물은. 하다못해, 한 뼘 고시원 방 안에서도 '떠남'은 이루어진다.정적인 떠남도 있는 법이다.

동포를 구한다는 소명을 스스로 뒤집어 쓰고 바실의 친구는 떠난다.그 뒷모습을 지켜보며 바실은 선 곳에 그대로 철벽같이 발 고이고 서 있다.35년 동안 그렇게 서 있었다.

바실은 그러다 급기야 '떠남'을 단행한다.그날, 친구가 한 이 말 때문이다.

"잘 있어, 이 책벌레야."

이 짧은 문장 속에 담긴 파행적 서브텍스트.

"언제까지 그렇게 '있기'만 할래. 이 머리만 자라는 안타까운 먹물아."

이건, 호명이다. 숙명적 에피파니를 담보한, 호명.

누구야.

누가 누구를 부르는 호명 행위. 우리는 호명 속에서, 호명하는 이에 의해, 자의적으로 정의된 개념에다부지불식간에 자신을 맞추게 마련이다.

엄마, 아빠, 어머니, 아버지, 선생님, 00아, 아저씨, 아줌마, 언니, 오빠, 형, 매형, 자형, 매부, 처제, 처형, 삼촌, 할머니, 할아버지,사장님, 부장님, 대리님...

하다못해, 저기요...누가 나를 '저기요'라고 부르면 나는 '저기요'가 된다.그 순간만큼은 정말로 그렇다.

호명된 이름은 그래서 '굴레'다. 자유롭게 광활한 대지를 활보하던 우리 영혼은 호명이 일어나는 찰나적 순간,대번에 사지를 붙들리고 결박당한다.

굴레를 끊어낼 방법은, 다행히, 있다.호명되는 순간, 딱 한 사람 들어가 찰 만한 그 공간 속에 누각되는콘텍스트와 서브텍스트를 잘 읽어내면 된다.<그리스인 조르바>의 바실처럼.

"잘 있어, 이 책벌레야."

이걸 이렇게 읽어내면 되는 것이다. "언제까지 그렇게 '있기'만 할래. 이 머리만 자라는 안타까운 먹물아."

그래서 우리를 호명하는 이는 우리에게 누구든 스승이다.우리를 호명하는 사람과 그 소리를 홀대하지 말아야 하는 이유다.

아직, 끝까지 완독하지 않았지만 아마 바실은 이루어낼 거다.적어도, 카잔차키스가 그리도 천착했다는 니체의 '위버멘시' 인간이 되는, 그 시작은 해 낼 거다.

조르바는 바실에게 스승이 아니다. 스승은 한 과목 전담이다.조르바는 전 과목에 능숙하다.그래서, 그는 학교다.

소설 <그리스인 조르바>는 그래서, 교과서다.

왜 전 국민이 다 읽는 줄 알겠다.왜 그리도 조르바, 조르바 하는 지 알 것 같다.명실공히, 명문학교다.

제1교시/순수를 지키는 법제2교시/내 의지로 선택하는 법제3교시/자유인이 되는 법제4교시/열심과 열정을 구분하는 법

크레타 섬 한 귀퉁이에서 점심

제5교시/지중해 바다에서 헤엄치며 체육제6교시/몸을 정신 아래에 둘지 않는 법제6교시/선악을 구별해 둘 다 끌어안는 법제7교시/천국에 집착하지 않고 구원 받는 법제8교시/성교육 특강(부제:뜨겁고 자유롭되 그것의 노예는 되지 않는 성)

과목이 너무 많아,아무래도 야간학습 불가피.