-

-

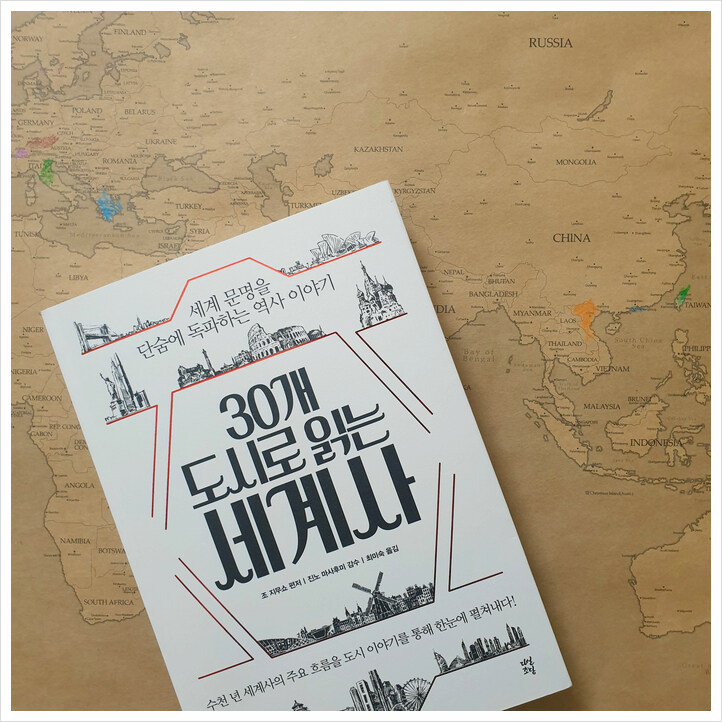

30개 도시로 읽는 세계사 - 세계 문명을 단숨에 독파하는 역사 이야기 ㅣ 30개 도시로 읽는 시리즈

조 지무쇼 엮음, 최미숙 옮김, 진노 마사후미 감수 / 다산초당(다산북스) / 2020년 7월

평점 :

"수천 년 세계사의 주요 흐름을 도시 이야기를 통해 한눈에 펼쳐내다!" 이 책은 제목 그대로 30개 도시로 읽는 세계사를 담은 책이다. 읽기 전에는 단 30개의 도시로 세계의 흐름을 담아내기엔 무리가 있지 않을까? 하는 생각이 들었다. 당연히 세계의 흐름을 빠짐없이 담을 수는 없다. 그러나 세계사는 세계 4대 문명으로 시작하는 인류의 문명은 점점 발전하면서 뺏고 빼앗기고 흡수하고 스며드는 과정을 겪는다. 이런 과정에서 여러 문화와 역사가 섞이며 단독으로 발전할 수 없는 구조가 되어버리기 때문에 한 도시를 들여다보아도 여러 나라의 도시가 보일 수 있다.

성경을 한 번도 읽어보지 않아도 바빌론이라는 도시의 이름은 낯설지 않고, 로마, 교토, 파리, 싱가포르 등은 이미 많은 사람들이 다녀온 주요 여행지들이다. 단순히 도시의 관광지나 유명한 명소만을 찾아보기보다는 이러한 도시들이 어떻게 탄생되었는지, 이름의 유래는 무엇인지, 어떠한 변화를 거쳐 지금의 모습을 갖췄는지 등을 알아본다면 보이는 것이 더 많아질 것이다. 반면 나에게는 다소 생소했던 믈라카, 이스파한, 사마르칸트 등의 도시도 알아갈 수 있다.

스페인 남부는 지브롤터 해협이라는 비교적 좁은 해안을 두고 북아프리카와 마주 보고 있다. 북아프리카는 아랍어를 쓰는 이슬람 국가로, 스페인 남부로 과거 이들의 많은 침입이 있었기 때문에 스페인 남부에는 두 종교가 섞인 묘한 분위기가 풍기고 그래서 스페인은 북부와 남부의 느낌이 꽤 많이 다르다고 한다. 이렇게 어떤 나라가, 어떤 왕조가, 어떤 종교가 도시를 지배하느냐에 따라 그 도시의 풍경이나 건물 양식, 구조 등이 바뀌기 마련이다.

어떻게 빈이 '음악의 도시'로 불리는지, 단순히 모차르트가 태어난 나라의 수도라서 그렇게 불리는 것만은 아닐 것이다. 과거 합스부르크가의 수장이었던 마리아 테레지아가 귀족과 부호 및 우호세력의 지지를 얻기 위해 문화에 많은 투자와 힘을 기울여서 일구어낸 결과라고 할 수 있다.

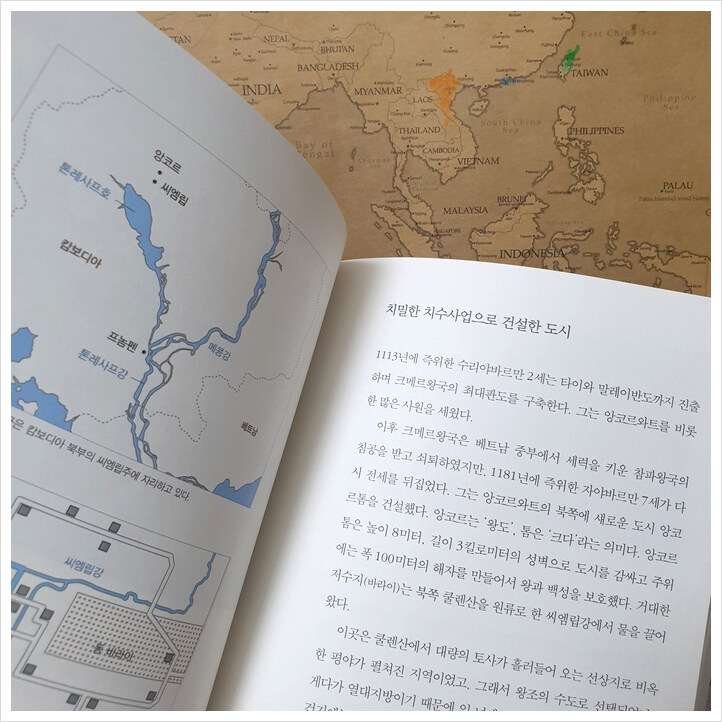

여전히 미스터리인 사원이 있는 밀림 속 도시 앙코르, 유럽으로의 길을 열기 위해 표트르대제가 건설한 상트페테르부르크, 어울릴 듯 어울리지 않을 듯 사막지대에 만들어진 인공도시 두바이 등 다양한 도시의 탄생기와 성장기를 들어봄으로써 단순히 그 나라뿐만 아니라 그 나라 주변의 이야기까지 들을 수 있는 책으로, 두껍고 지루한 세계사 책이 지루하다면 이 책을 한번 읽어보는 게 어떤가 싶다.